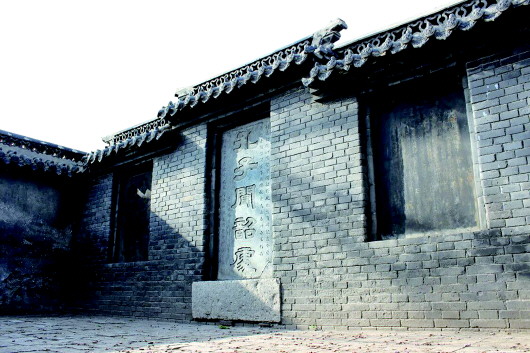

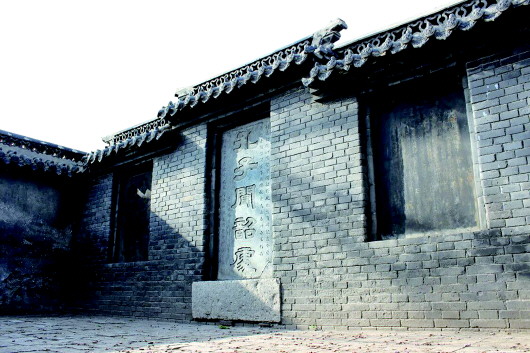

“孔子闻韶处”就在临淄韶院村一个青砖灰瓦的院落里

齐文化博物院展品

挖出古碑 村民守护几百年

孔子闻韶处位于淄博市临淄区齐都镇韶院村。齐都,“齐国国都”的简称,好大气的名字。要知道,与齐国相邻的鲁国故都所在地今名“鲁城”,洛阳东周天子故都今日也不过称“王城”。

时光荏苒,如今的孔子闻韶处已被周围的村庄包围,想前往瞻仰需先经过一条不算宽的乡村道路,路边的桃花开得正盛。

孔子闻韶处的小院虽然只有三四十平方米,但是全部青砖灰瓦砌成,与周围白墙的村居形成了鲜明的对比,因此并不容易错过。

走进小院,迎面的灰墙正中镶嵌着一方石碑,碑上隶书大字题曰“孔子闻韶处”。石碑左右,分嵌两方石刻,比碑略小。左边一块为“舞乐图”,上刻二人席地而坐,一人执管横吹;另一人居右,端坐正视,似乎全部心神沉入美妙的艺术境界中,当是孔子在欣赏音乐;下刻两个美女,长袖飘带,翩翩起舞。右边的一块为“韶乐及子在齐闻韶”简介,是1982年时所立。

这三块石碑不算久远。中间那块最为“年长”,也只是宣统三年(公元1911年)所立。据1910年的《临淄县志》记载,韶院村原名枣院村,清嘉庆年间,村人掘地得一古碑,上书“孔子闻韶处”,后又于附近地下得石磬数枚,遂易村名。

只可惜,出土的旧碑年深日久,字迹已模糊不清。当时村民担心古迹湮没,盛事无传,又重立了“孔子闻韶处”石碑,也就是现在所能看到的那块。

从小院出来,遇到一名村民抱着孙女正端详着我,四目相对,村民露出了善意的微笑。见状,我便过去攀谈起来。村民姓王,今年55岁,世代住在韶院村。“咱村里人人都知道孔子闻韶处的故事,‘三月不知肉味’嘛,孔子当年就是在这里听韶乐的,经常有外地人过来参观。”他笑着说。

他告诉我,韶院村是个小村,只有四百多户,但是大家对“孔子闻韶处”都很重视。“家里大人从小就给我们讲这里的故事,我们对这里很有感情。”听到这话,我突然有种莫名的感动。从古到今,由于后辈的不珍惜,多少文物遗存灰飞烟灭,多少古碑古墓遭受灭顶之灾。这里的村民却把无意间挖出的一块石碑视为珍宝,代代相传、世世守护,并主动地去挖掘石碑背后的文化内涵,这是多么难能可贵。

包容、敬畏,这,就是齐地之风吧。

斗鸡游戏 改变孔子人生轨迹

鲁昭公二十五年(公元前517年),35岁的孔子来到了齐都临淄。风华正茂、意气风发,彼时,孔子的名望和学识正盛,然而鲁国的一场变故却改变了他的人生轨迹。

春秋末年,政治权力下移,鲁国的大权落在“三桓”的手中,所谓“三桓”就是孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家贵族。到了孔子生活的时代,季孙氏的势力日见膨胀,季平子几乎独揽鲁国大权。

当时,斗鸡是鲁国贵族之间一种带有赌博性质的娱乐活动。季平子家与鲁国另一家贵族郈昭伯相邻,两家经常以斗鸡为乐。为了取胜,季平子在鸡翅膀上偷偷撒上了芥末,使得郈昭伯连连失败。后来,郈昭伯识破猫腻,便在鸡爪上装上小铜钩,从此季平子总以失败告终。

季平子向来专横跋扈,他要郈昭伯让步,郈昭伯不肯,季平子怒而发兵攻打郈氏,一举占领了郈昭伯的封地。另外,季平子与臧昭伯也有矛盾,还将臧氏的家臣囚禁了起来。因此,郈氏与臧氏一起向国君鲁昭公告状。

鲁昭公对季平子的专权早已不满,于是趁机出兵包围了季平子。鲁昭公此举,让“三桓”中另外两家感觉到了隐隐的危机,“三桓”干脆结成了攻守同盟,一起发兵起事、攻打曲阜,救下了季平子。鲁昭公万万没想到“三桓”如此猖狂,眼见大势已去,连忙出逃,投奔齐国。

孔子怎么也不会想到,一场斗鸡游戏,竟会使得原本一派歌舞升平的鲁国瞬间陷入了混乱,自己收徒讲学的平静生活被彻底打破。更让他气恼的是,权臣以下犯上,逼走国君,实在是国家的丑闻。

无奈之下,孔子追随曾对自己有知遇之恩的鲁昭公脚步,前往了齐国。这一次,孔子并非单纯为了避难,而是带着政治目的前去,他希望齐国能帮鲁昭公重掌大权,并希望齐国能采纳自己的政治主张。

在齐国,孔子人生地不熟,他选择投奔齐国重臣高昭子,做其家臣,从而寻求机会结交齐景公。高昭子对这位鲁国的青年学者早就有所耳闻,故而对孔子礼遇有加、奉如上宾。

高昭子的故宅就在今韶院村一带,当时这里位于齐国故城大城东南部,很是繁华。在高昭子家中,孔子得了个意外之喜。身为音乐“发烧友”的他听到了传说中的韶乐,如闻天籁之音,令他魂牵梦绕。

对于韶乐的美妙,《论语·述而》记载:“子在齐闻韶,三月不知肉味。曰:‘不图为乐之至于斯也。’”不仅如此,《论语·八佾》记载,孔子称韶乐“尽美矣,又尽善也”。

重现韶乐 探“不知肉味”之奥秘

不知肉味、尽善尽美,世上居然有如此美好的音乐,好想去听听。随后,我前往临淄的齐文化博物院,据说在那里还能听到韶乐演奏。

韶乐是汉族传统宫廷音乐,起源于5000多年前,相传是上古舜帝之乐,是一种集诗、乐、舞为一体的综合古典艺术,由金、石、土、木、丝、革、匏、竹等八音而成。韶乐延续至夏商周三朝,是中国宫廷音乐中等级最高、运用最久的雅乐,算得上当时社会的“主旋律”了。

周武王定天下,封赏功臣,姜太公凭借首功封营丘建齐国,韶乐从此传入了齐国。齐文化博物院陈列着不少包括编钟、石磬在内的先秦时期乐器类文物,佐证了昔日齐地音乐文化的发达。

据齐文化研究院副院长、齐文化博物院院长马国庆介绍,韶乐入齐后,在齐国改革开放、因俗简礼的基本国策影响下,适应当地民情民风习惯,吸收当地艺术营养,从内容到表演形式都有了很大丰富和演变,更加贴近东夷传统乐舞,比传统的韶乐尤胜一筹。随后,马国庆又围绕齐文化谈了很多,在他看来,开放包容、锐意进取、敢为天下先等都是齐文化的核心特征。

一方水土养一方人,一方水土也养育出了一方的文化。就拿韶乐来说,原本是一种庄重严肃的宫廷雅乐,到了齐地,得以吸收当地的文化营养,与东夷民间音乐相结合,才形成了雅俗共赏的新风。我想,假如当年韶乐传入了鲁地,必然会一个音符不改地传承下去,孔子听到传统的韶乐,还是否会“三月不知肉味”呢?

齐文化博物院有座韶乐演奏厅,在这里,世人得以一探韶乐之奥妙。展厅中间是复制的编钟和编磬,每天固定时间会有工作人员表演韶乐。

古代将高雅的音乐称作“金石之音”,将贵族们的优裕生活称为“钟鸣鼎食”,这都与编钟编磬为主的宫廷雅乐有关。站在厅内,当编钟编磬敲击的声音次第响起时,清脆的高音、明朗的中音与浑厚的低音交织在一起,就像有一缕流畅飘逸的绸带在飘荡,确实给人宁静致远、心旷神怡之感。

不求金堂玉马登高第,但愿高山流水遇知音。马国庆告诉我,齐文化博物院一直在坚持韶乐表演,并经常举办社会活动,让更多的人接触韶乐,接触传统文化。然而,在演奏厅,我也明显感觉到现代人对这些“金石之音”还是不太感冒的,大多停一会便走了,完全没有陶醉其中的感受。

这也难怪,毕竟两千多年过去了,人们的审美发生了巨大的变化,今人未必就能认可孔子耳中的天籁之音。其实何止是今人,如果韶乐真的一直符合人们的审美情趣,又怎么会到宋元时期就逐渐衰败,几乎失传了?

如今,韶乐演奏厅除了表演古典韶乐之外,也会迎合现代人的口味,演奏《茉莉花》《彩云追月》《东方红》等耳熟能详的现代音乐旋律。我想,这也是一种开放包容、与时俱进,保持“金石之音”生命力的尝试吧。

可见,在临淄,两千多年前的那种精神还在,齐文化从未远去。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。