-

A01版:重点

-

A02版:壹读·评论

-

A03版:壹读·重磅

-

A04版:壹读·重磅

-

A05版:专版

-

A06版:壹读·聚焦

-

A07版:壹读·关注

-

A08版:聚焦

-

A09版:财经

-

A10版:财经

-

A11版:动向·国际

-

A12版:文娱·热点

-

A13版:青未了·人间

-

A14版:青未了·诗文

-

A15版:新闻·速览

-

A16版:乐动·足坛

-

B01版:今日济南

-

B02版:泉城事·壹现场

-

B03版:泉城事·壹现场

-

B04版:生命

-

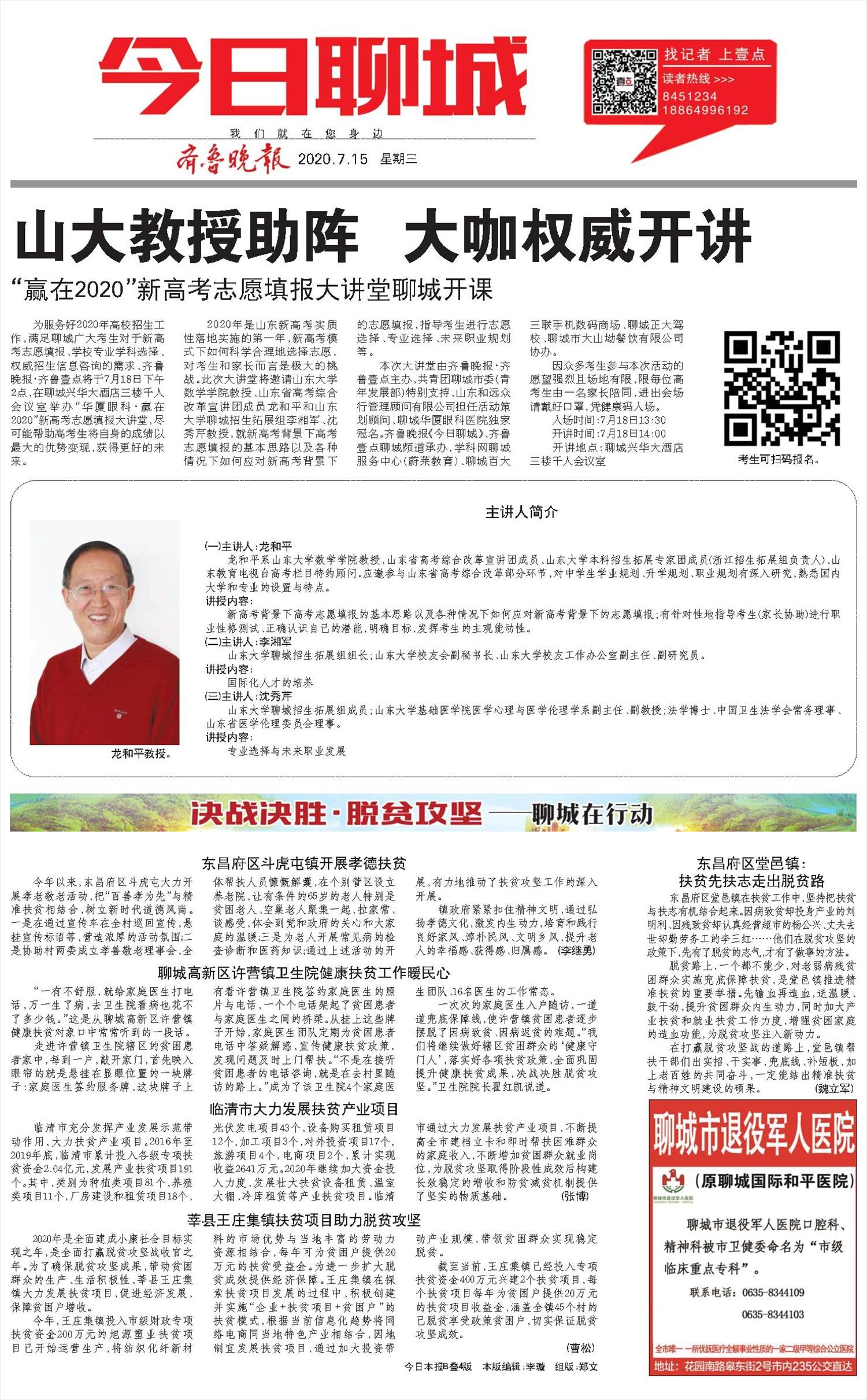

L01版:今日聊城

-

L02版:今日聊城·综合

-

L03版:今日聊城·综合

-

L04版:今日聊城·综合

-

T01版:技高一筹

-

T02版:技高一筹

-

T03版:技高一筹

-

T04版:技高一筹

-

T05版:技高1筹

-

T06版:重磅

-

T07版:技高一筹

-

T08版:技高一筹

-

T09版:技高一筹

-

T10版:技高1筹

-

T11版:技高1筹

-

T12版:技高一筹

-

T13版:技高一筹

-

T14版:技高一筹

-

T15版:技高一筹

-

T16版:技高一筹

-

W01版:今日威海

-

W02版:今日威海·城事

-

W03版:今日威海·教育

-

W04版:今日威海·城事

-

WR01版:荣成资讯

-

WR02版:荣成资讯·城事

-

WR03版:荣成资讯·关注

-

WR04版:荣成资讯·教育

-

WW01版:文登时讯

-

WW02版:文登时讯·专版

-

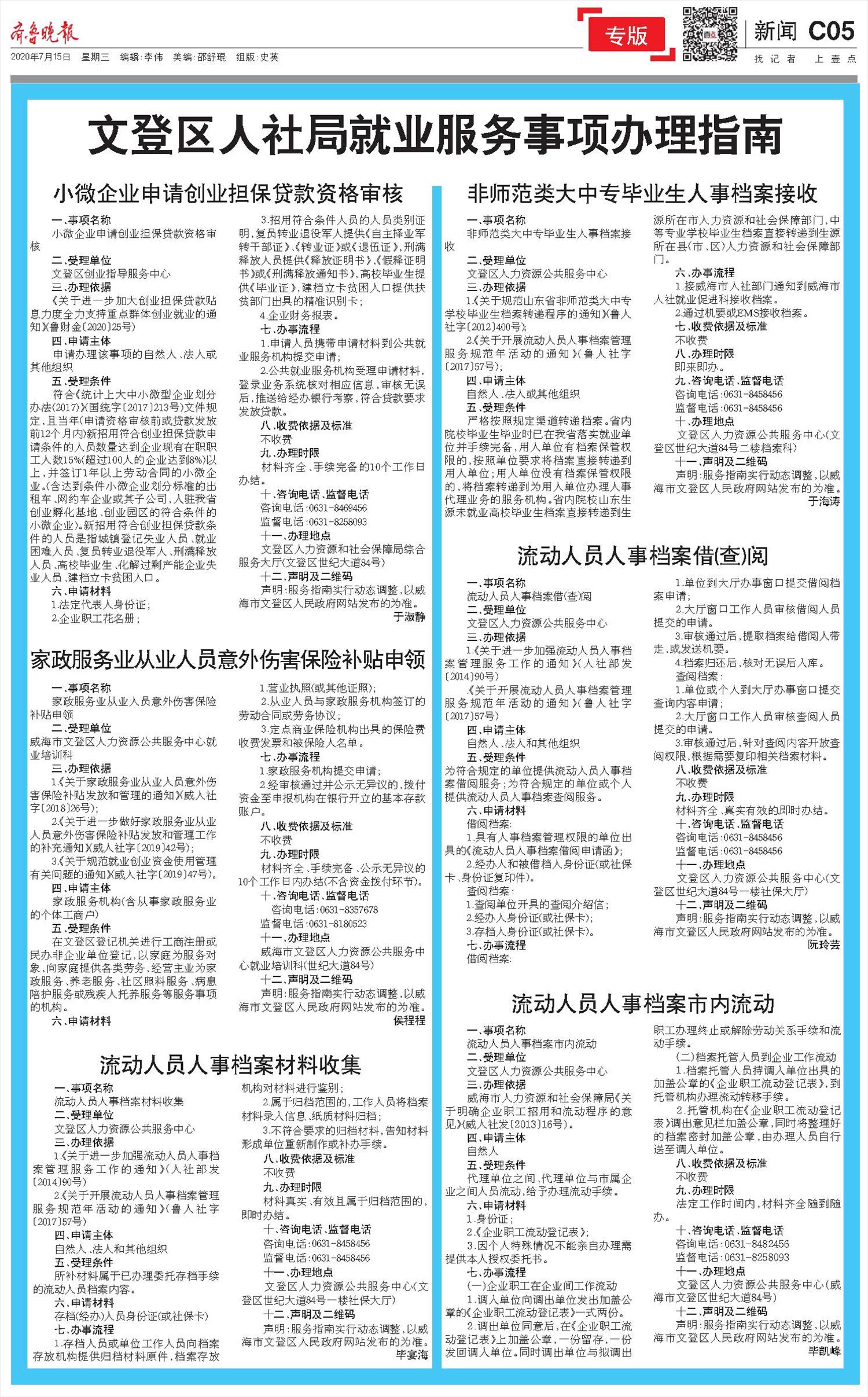

WW03版:文登时讯·社保

-

WW04版:文登时讯·专版

-

WW05版:文登时讯·专版

-

WW06版:文登时讯·城事

-

WW07版:文登时讯·文学

-

WW08版:文登时讯·专版