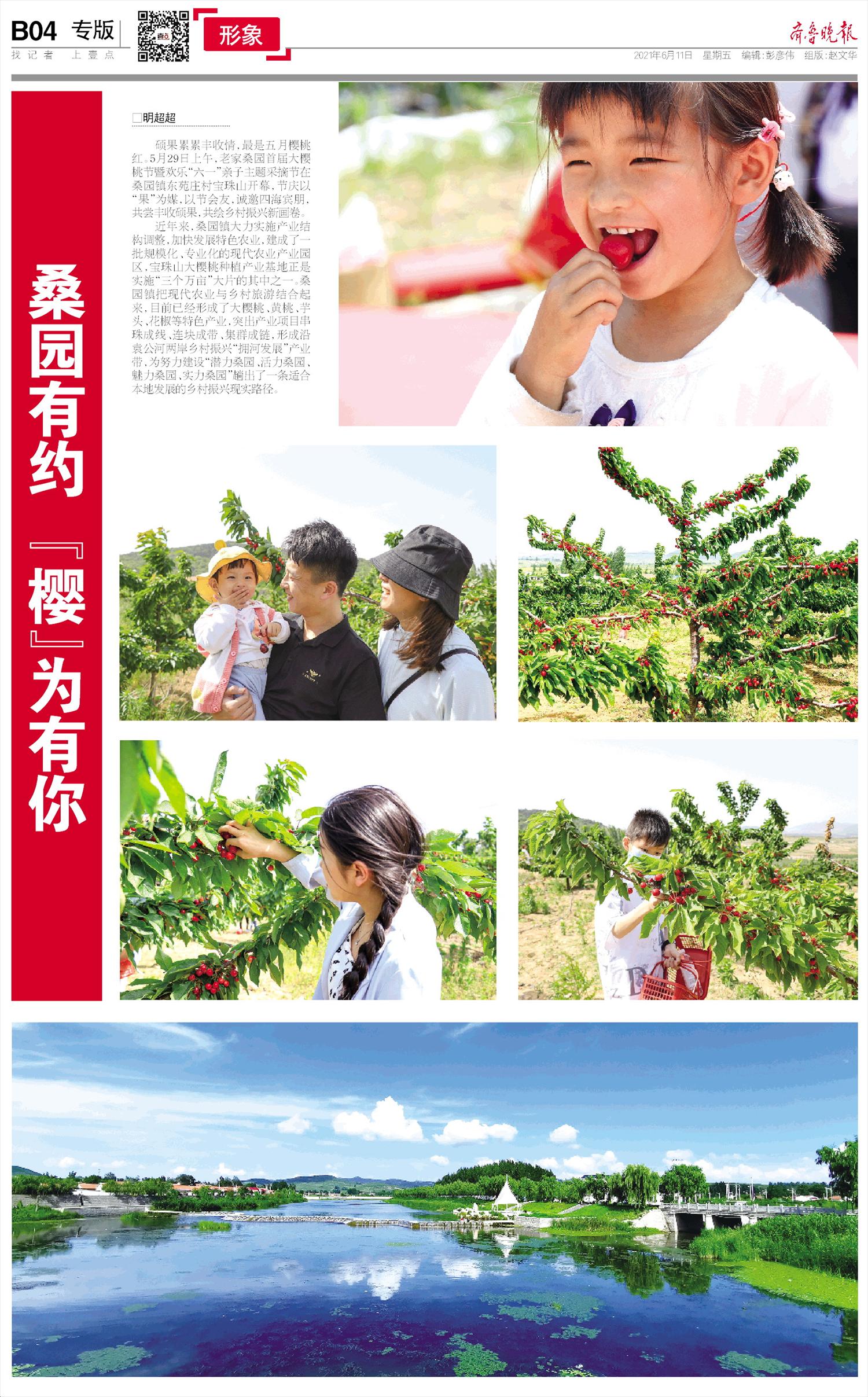

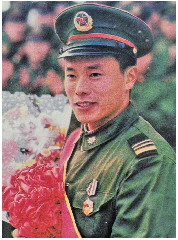

“见义勇为的英雄战士”徐洪刚(资料片)

一百首诗,汇聚成一部《心中的歌》,颂鲜艳党旗,赞神州巨变,抒大情大爱,说是作品集,其实是我亲身经历后跳动的情感音符,是从心田里流淌出来的时代壮歌。

□张振江

村庄里诞生人间奇迹

从泉城济南往北,穿过宽阔雄浑的黄河,不出50里路,便是济阳区仁凤镇李八村。在这个省级贫困村里,赵士华是一位普通的农民,他在意外事故中落下残疾,妻子安翠花是家中唯一的劳动力,全家人靠六亩二分地维持生计,满打满算每年收入7000元。脱贫攻坚的号角,给赵士华家带来了想不到的变化,他家土地流转年收入6200元,在村里农业合作社干零工收入5400元,公益岗收入6000元,空闲时间手工制作收入3000元,实现年收入20600元。两年前,在驻济部队帮扶下,赵士华的庭院、厨房、客厅装修提升,生活水平与生活质量显著提高。

李八村现有耕地面积1337余亩,人口237户,914人,曾是省级贫困村。近年来,上级派来的扶贫工作队,帮助村里加大产业结构调整,加强基础设施建设,优化生态环境,改善村容村貌,村基层党建进一步夯实,党员干部凝聚力战斗力明显增强,文化、医疗等惠民事业深入推进。前段时间,头茬仁凤西瓜下架的时候,村里热闹非凡,连北京、上海的商号都慕名而来。村党支部书记康凯介绍说:全村像赵士华那样建档立卡的8家贫困户已全部脱贫,村里“五通十有”全部达标,通向扶贫大棚的田间小道也得到硬化,去年集体经济收入达到55万元,今年正在向百万元冲刺,李八村成了“省级卫生村”“市级文明村”“市级出彩人家示范村”。

谁能想到,几年光景,全国有十二万八千个像李八村这样的贫困村摘帽出列、9899万农村贫困人口全部脱贫,这一人间奇迹,在党的领导下变成了现实,发生在你我身边,铭刻在人类史册。

悄悄的变化,成为划时代的标志,这是中国乡村里诞生的人间奇迹。《心中的歌》对这一奇迹的描述充满激情:“这场大战/上下同心同欲/这次行动/调遣精锐出击/于是/大山深处机声轰鸣/滩区库区欢歌笑语/黄土高坡满目青翠/老少边穷新楼林立/因为,因为啊/我们任重道远/要肩扛新时代/人民群众/向往美好生活的/猎猎旌旗……”

照亮时空的凡人义举

与消除贫困一样,耕耘精神道德高地,同样是中国共产党矢志不渝的追求。

今天的中国大地,雷锋的名字家喻户晓,这一切的变化需要从半个多世纪前说起。1963年的春天,中南海菊香书屋,毛泽东的住所,早春的阳光透过窗户,一个平凡士兵在领袖的胸中再次激起阵阵波澜……这一年的2月22日午后,毛主席让秘书过去一下。主席拿起一张信纸递过来,“向雷锋同志学习”七个大字立刻跃入眼帘。毛主席说道:学雷锋不是学他哪一两件先进事迹,也不是学他的某一方面的优点,而是要学他的好思想、好作风、好品德;学习他长期一贯地做好事,而不做坏事;学习他一切从人民利益出发,全心全意为人民服务的精神。不但群众要学,领导干部要带头学,才能形成好风气。

毛泽东主席的这番话不仅指出了学习雷锋的方法,而且指明了雷锋身上最本质的东西,特别是指出了学雷锋的大方向。

“雷锋啊/雷锋/老人们坚信/你没有走/扶老携幼的队伍里/分明有你忙碌的身影/孩子们知道/你还活着/那爱不释手的课本上/有你春风般的笑容/战士们坚信/你在绿色的营盘永驻/在强国兴军的征途上/还要与我们同行……”《心中的歌》中,我这样礼赞雷锋那“永恒的人生”。

毛泽东主席给雷锋题词刚过30年的光阴之际,又一个年轻的解放军战士,受到百姓的敬爱,他叫徐洪刚,来自济南军区铁军部队。

1993年8月17日,徐洪刚回云南彝良探亲归队踏上长途汽车。汽车在连绵起伏的乌蒙山区行驶,突然有个歹徒向一名女青年勒索财物。这时,徐洪刚“腾”地站出来跨前一步,推开歹徒,大喝一声:“住手!”歹徒的3个同伙手持匕首同时扑来,徐洪刚凭着一腔正气和在军营里练就的本领,徒手与4个歹徒搏斗。徐洪刚的壮举震动了全车旅客,车厢里群情激愤,司机猛踩刹车,转身扑上去,死死抓住一个歹徒的手腕,正义压过了邪恶。歹徒跳车逃窜,徐洪刚忍住14处刀伤的疼痛,用背心捂着流出体外的肠子,紧追不舍,由于伤势过重,一个踉跄倒下了……

经过群众和医务人员的抢救,徐洪刚脱离了危险,他的名字随着群众的颂扬,迅速从四川传到山东,从家乡传到部队驻地。中宣部隆重举行徐洪刚先进群体事迹报告会,党和国家领导人亲切接见他,并题词号召向他学习,济南军区授予他“见义勇为的英雄战士”荣誉称号,山东省委作岀决定广泛开展向徐洪刚学习活动,中华大地涌动起学习英雄的热潮。新闻媒体将话筒、镜头对准了这位见义勇为的时代英雄。许多素不相识的群众排着队看望他,一位走出家乡闯市场的女青年看过徐洪刚之后,写下两句话:社会平安离不开你这样的人,我愿好人一生平安。一位16岁的中学生眼含泪水:“徐叔叔,我崇拜过歌星、影星,现在我懂了,你才是我心中明亮的星。”

从雷锋到徐洪刚,两个时代的年轻士兵,都是全心全意为人民服务宗旨的模范实践者。雷锋以其涓涓细流的形式,把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去。徐洪刚则是在千钧一发之际,以闪电霹雳的形式,把积聚在心底的对人民的赤胆忠心爆发出来。

万众一心汇聚磅礴力量

沧海横流,方显英雄本色。灾难面前,铸就不屈民族。

2020年初,新型冠状病毒肆虐,一场牵动全局的大战上演。

“这是一次/气壮山河的阻击/这是一场/全民皆兵的战“疫”/四面八方/涌动着驰援的队伍/天南地北/站出来冲杀的主力/战时体制/全民参与/彰显大国威力/网格化管理/一人不漏/唤起队伍十四个亿……”

在抗击新冠病毒疫情的战场上,感人的故事,动人的场面,比比皆是。从沂蒙大地成长起来的朱呈镕,就是这样一位让人敬佩的山东新红嫂。

鼠年大年初一这天,千家万户庆新春、话团圆,朱呈镕却坐不住了,她从广播电视上得知武汉的疫情正在升级,立即确定:停止放假,集中员工,尽最大力量支援前线。朱呈镕心里清楚,新建火神山医院之后,吃喝问题肯定面临许多不便,于是,她把食品公司的拿手绝活亮出来,送一批山东饺子,慰问第一批到达的解放军。几天几夜,朱呈镕带着员工们加班加点,挑灯夜战,备料、调馅、分类、包装,一环扣一环,猪肉萝卜馅、白菜、豆腐、莲藕馅……应有尽有,大饺子全部包完后,经过冷藏速冻,重量达到20吨。这时候,朱呈镕毫不犹豫带车出征,长途奔波14个钟头,行程1000多里,一直送到火神山医院,她实现了自己的愿望,让远离父母的年轻官兵和医护人员,吃上热腾腾的饺子,更好地投身抗击疫情的战场。2020年2月1日,在火神山医院交接现场,面对冲锋陷阵的官兵们,面对部队首长真诚的谢意,她和员工们倍感自豪。

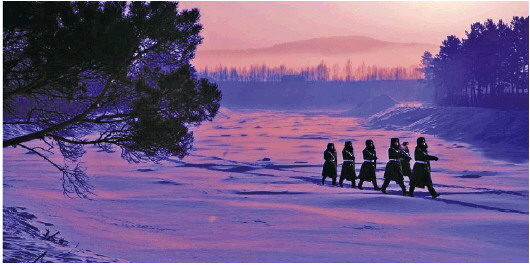

朱呈镕生活的沂蒙老区,是一片红色的沃土,当年老百姓“最后一块布做军装,最后一袋米做军粮,最后一个儿子上战场”的博大情怀,教育感染了一代又一代后来人。朱呈镕为了传好爱国拥军的接力棒,不管是八一建军节,还是新春佳节,无论是炎热的夏季,还是飘雪的寒冬,她总是心系守岛戍边的子弟兵,三十多次慰问之路,累计10万公里足迹。谁都不会忘记,17年前的抗击非典之战,仅北京小汤山医院就收到她送去的1万多斤饺子,至今仍传为佳话。

这些年来,长江抗洪、汶川抗震、全民战“疫”……在一个个真实的战场上,我见到过一个又一个朱呈镕式的人。礼赞他们,就是为党为民为时代而歌……

(张振江:高级记者,全国新闻出版行业领军人才,曾任济南军区政治部宣传部部长)