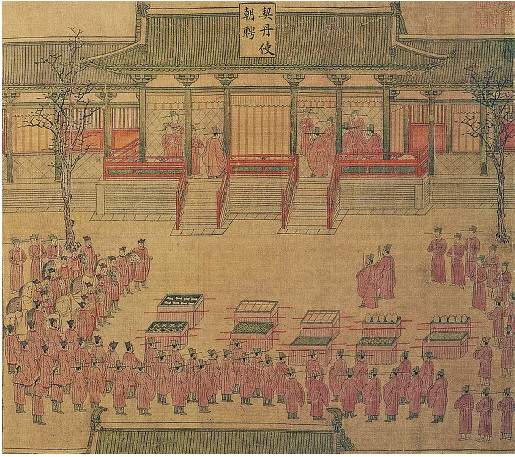

北宋佚名《景德四图·契丹使朝聘》,现藏于台北故宫博物院。直观反映了宋辽景德澶渊之盟后,契丹遣使至北宋皇宫朝见皇帝的礼仪场景。

《宋代外交史》

陶晋生 著

重庆出版社

10—13世纪,辽、金、蒙古相继兴起并入侵中原,与宋形成势力均衡的局面,外交成为两宋维系政权生存与发展的重要手段。两宋与周边政权举行过无数次谈判,订立了许多条约,使节交聘之多、外交往来之频繁,历史罕见。有别于“屈辱求和”的悲情化解读,当代宋史学家陶晋生在《宋代外交史》一书中提出,宋与辽、金、蒙古之间的外交关系基本是平等的。以前被视为城下之盟的澶渊之盟,在陶晋生看来,是宋代统治者出于务实和理性的考虑,这种弹性外交正是300年文治帝国的生存之道。

□长庚

约为兄弟之国

自宋太宗雍熙北伐惨败后,宋对辽就一直心存畏惧,逐渐由主动进攻转为被动防御。相反,辽对宋却是步步紧逼,不断南下侵扰北宋。

宋辽战争持续了25年,其目的在于争夺燕云十六州。由于燕云十六州是个先进的农业区,它的农业、手工业和其他文化活动都比辽国本部地区发达,因此辽国统治者志在必得。

战争与和平的转折点是澶渊之盟。宋真宗景德元年(1004年)秋,辽朝萧太后与辽圣宗亲率大军南下深入宋境。宋真宗在宰相寇准的力劝之下,亲自前往澶州(今河南濮阳)督战。宋军顽强坚守,又在澶州城下射杀了辽将萧挞凛,一时间战争陷入胶着状态。

辽国由于种种原因,很早就与北宋朝廷暗通关节,希望和谈。宋真宗本就畏战,当然也赞同议和。很快,双方就达成和约:宋辽约定为兄弟之国;宋每年给辽岁币银10万两、绢20万匹;宋辽以白沟河为边界,辽放弃瀛莫二州。因澶州在当时属于澶渊郡,故史称“澶渊之盟”。

此后百余年间,宋辽两国不再有大规模的战事,礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达380次之多。辽国边地发生饥荒时,宋朝会派人在边境赈济;宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗“集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕”。

在陶晋生看来,澶渊之盟奠定了此后宋辽外交的基础,发展出了对辽外交的制度或“澶渊模式”,也就是经由外交谈判和物质输送,建立起和平的对外关系。

条约缔结后,宋辽皇帝自称皇帝,并称对方为皇帝。在宋辽谈判的过程中,萧太后提出两国皇帝约为兄弟,因为宋真宗年纪较辽圣宗为长,所以宋真宗是兄,辽圣宗为弟。于是,宋辽成为了兄弟之邦。

在古代中国,兄弟之国基本是同姓的关系,并由此推及甥舅关系。宋辽之间的亲属关系是基于当时两国君主的年龄判定,后来的辈分关系则会随着时间的流逝而发生变化,而不是宋永远是兄,辽永远是弟。

宋真宗以后的诸帝与辽帝的称呼是按照辈分来推算的。所以到辽道宗(1055—1101年在位)时,由于辽道宗在位时间长,而宋英宗(1063—1067年在位)执政短暂,于是辽道宗就成了宋神宗的叔父。

正因如此,引发了王安石的不满。他对宋神宗说:“陛下您是四海之主,应当是四夷叫您叔父才对。如今,您倒要称辽国皇帝为叔父,每年还得白白给他们数十万钱帛,臣觉得这实在是奇耻大辱。”

虽然有种种小插曲,但是宋辽两国间的交往整体比较密切和友好。兄弟之间需要互相问好,兄弟之国亦是如此。所以,两国互相派遣贺正旦(即祝贺新年)和贺生辰的使节便成了常规操作。因为辽太后地位较高,所以宋帝在为辽帝贺生辰之外,也会遣使为辽太后贺生辰。在交往过程中,两朝的皇帝从兄弟关系引申出各种亲属称谓,两位皇帝的家庭好像真就成了亲戚,一团和气。

为避免使用刺激的名词和语言,宋真宗时期,宋廷主动将过去沿边抵抗“夷狄”的地名都改用更加文明的字眼。比如威虏军改为广信军,静戎军改为安肃军,破虏改为信安,平戎改为保定,宁边改为永定,定远改为永静,定羌改为保德,平虏城改为肃宁等,有些一直保留至今。

新型外交模式

通过对大量史料的研究,陶晋生注意到,两宋的外交实际运作,与汉唐、明清朝贡体系下的外交截然不同。

直接表现是,宋辽两朝从国家和皇帝的称号,到外交文书和典礼的细节,都务求平等。外交使节与对方官员从见面开始,必须注意使用适当的言语;应对进退、礼物的交换以及座次的排列,都要细心安排,不能出错。这些都是因国家间对等的要求而逐渐出现的,颇多历史上未有的创举。

在汉唐朝贡制度下,与属国的商务贸易不必在京师进行,所以没有让属国使者留在京师的必要,以免其搜集情报。宋面对辽、金、蒙元强敌,更要加强防范在京师的外国人,包括西夏人和高丽人。

所以,宋廷专门建立了接伴和馆伴制度,一方面为了提防外国使者趁机搜集情报等间谍活动,另一方面也是为了保护外国使者的安全。虽然这些机构的层级不高,但是已经可以称为“具备雏形的外交部”。相比之下,西方在16世纪才开始建立驻外使节制度,直到1815年维也纳会议时,才确立了现代外交的规范。

两宋外交人员担任的职务名目很多,北宋对辽的使臣称为国信使。辽使入境,由宋接伴使迎接,设宴,并宿于雄州驿馆。沿路每经一地住宿时,都有馆伴使接待及陪伴。辽使抵达京城后,先在班荆馆设宴,然后宿于都亭驿——这是专为接待辽使而修建的驿馆。其间,使团由馆伴使副陪伴,回程时则有送伴使相陪。

接待陪伴的使者都由不同的官员担任,而并非由一个人陪伴到底。除了这些经常性执行出使庆贺任务的使节外,当两国间有重要事务需要谈判时,还会派遣特使,称为“泛使”。

使节选拔方面,宋使节主要由宰辅或枢密院选派,有时他们提出名单由皇帝选用,有时也会出现直接点派情形,但大致是选用儒雅渊博的知名贤臣。通常正使用文臣,副使为武臣。辽正使则是由皇族耶律氏和后族萧氏担任,一般官阶较高,而多为武将,副使多用汉人。

宋辽交往的使节人数非常多,原因是每年双方至少各派两次使节去贺正旦和贺生辰,北宋还须遣使贺辽太后生辰。两国皇帝去世,要遣使致哀并另遣使节为新皇帝登位履行外交礼节。此外,还有将去世皇帝的遗留物由遗留使赠予辽朝作为纪念的情况。辽朝得到宋朝皇帝去世的消息后,会派吊祭使参加祭典,同时另遣贺登位使。

由于宋辽外交往来频繁,使节团所经州县都要提供物资和人力服务,所以不但费用颇大,而且会加重百姓的负担,这是一大现实弊端。

得失难为长远计

澶渊之盟的内容较为简单,许多关键问题并没有提起,其中最重要的是贸易。所以,盟约刚达成,辽方就要求设立榷场,两国开展合法贸易。宋方表示支持,立即答应在雄州、霸州和安肃军设立榷场,辽方也在涿州等地设场贸易。经济往来的日益密切,给边疆百姓带来了和平与安定,向来被认为是澶渊之盟最为积极的作用。

而澶渊之盟引发争议最大的,莫过于宋对辽输送岁币。在宋方看来,每年送辽岁币银绢30两匹,是“以风土之宜,助军旅之费”。在辽国看来,岁币具有一定的补偿作用:既是对辽国军队的补偿,也是对让出部分土地的补偿。

对于澶渊之盟的评价,在宋代已经有不同意见。当时的多数官员和士大夫认为,澶渊之盟促成了宋朝与辽朝的长期和平,对两朝经济文化的发展都有贡献。宋真宗时的宰相王旦观点比较有代表性,他指出:“国家纳契丹和好已来,河朔生灵方获安堵。虽每岁赠遗,较于用兵之费,不及百分之一。”富弼也说,澶渊之盟使得“河湟百姓,几四十年不识干戈,岁遗差优,然不足用兵之费百一二焉”。

也有一些人持反对意见,如王钦若、苏轼、王安石、宋神宗则认为澶渊之盟是国家的耻辱。王钦若认为澶渊之盟是城下之盟;苏轼认为每年支出那么多的岁币去投喂敌人,实在是下下之策。

北宋最终因为主动违背澶渊之盟、联金灭辽,给自己招来了亡国之祸。对此,当时的多数大臣认为北宋是决策失误,不该背弃盟约。

南宋初年大臣如李纲、张戒和王绘等以澶渊之盟为例,主张加强自身的实力,能战才能和。支持对金和议的宋高宗也以澶渊之盟为榜样,来支持他屈己求和的政策。当然,由于南宋对金的地位还不如北宋对辽的地位高,所以南宋人倾向于正面评价澶渊之盟,也是正常的现象。

在两宋之后,评价两极分化的现象则日益明显。特别是20世纪以来,出于维护民族的独立、提振民族抗敌精神的认识,学者们普遍对澶渊之盟持批评态度。

陶晋生认为,单单以“主战”“主和”论英雄也许过于简单。如果深入观察,一方面,两宋对辽、金、蒙元的政策,其实可以说是和、战、守三策的交互弹性运用,而基本目的是维持与强大外夷的和平相处而不是征服;另一方面,辽、金、蒙元对中原王朝的政策,是以外交威胁或以武力夺取人力和资源,也不一定是征服。在他看来,草原游牧民族和半游牧民族与中原农业民族俨然有一种互相依存的关系,必须交互运用和或战,来达到取得农业民族生产的物资和粮食的目的。

欧阳修曾说,中原王朝对外夷“得之未必为利,失之有足为患”。澶渊之盟的妥协有特殊的时代背景,面对敌强我弱又谁也吞不掉谁的尴尬境地,两宋政府不得不面对现实、从自身实力出发,“基于理性的考虑,采取弹性的外交手段来求生存”。

应当说,以退为进并不罕见。宋廷的最大问题是,没能用澶渊之盟换来的百年和平窗口期知耻后勇、图强奋进,这就不是战术的退让,而是战略的退让了。然而,国之博弈不进则退,宋朝皇帝沉浸在岁月静好里无法自拔,随着自身军力越来越弱,战略的天平发生倾斜,宋廷终究是无法自保。