2月27日,在乌克兰克里米亚自治共和国首府辛菲罗波尔,亲俄人士在议会大楼外举行集会。 新华/路透

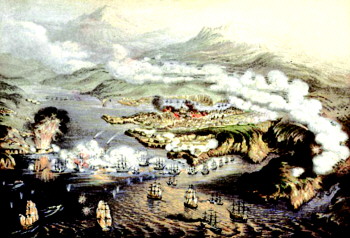

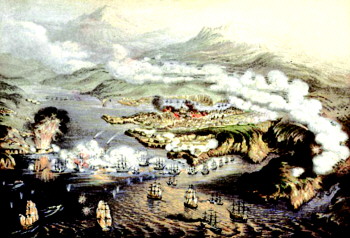

一幅油画展示的克里米亚战争中被围攻的塞瓦斯托波尔要塞。

乌克兰因街头运动而引起的权力更迭,本周接连上演了“大结局”和“第二季”。在中央政府变天、亲俄总统亚努克维奇下台的大背景下,受俄罗斯影响深厚的多个地区又开始出现动乱的迹象,其中,克里米亚的乱局最为明显,不仅传出了该地区已准备进行公投决定是否独立甚至重归俄罗斯的消息,更有分析认为,如局势进一步恶化,克里米亚很可能成为俄罗斯动用武力干涉的导火索。

其实,自乌克兰独立以来,克里米亚闹着脱离乌克兰早已不是第一次。这个被称为“黑海钥匙”的地区,其实更像一把俄罗斯老大哥亲手奉上的“乌克兰之锁”,把这个小兄弟牢牢地锁在了身边。

逼死沙皇的半岛

回顾克里米亚的历史,今昔对照会让你觉得有点讽刺——这个今天铁杆挺俄的地区,当年曾经是全东欧反俄的大本营。克里米亚之名,源自塔塔尔语“克里木”。15世纪蒙古帝国后裔中的一支塔塔尔人(即鞑靼人)在这里建立起克里米亚汗国,该国军民一项“喜闻乐见”的全民运动,就是到邻居俄罗斯那里去“打秋风”,抢来人口经过黑海-地中海贸易圈贩卖到西欧去做奴隶。一来二去,克里米亚汗国竟然在这一行当中做出了品牌,今天英语中的奴隶“slave”一词,原义就是斯拉夫人。

这么一个跟俄罗斯人民有着国仇家恨的死对头,在俄罗斯雄起之后当然不会有好果子吃。从17世纪彼得大帝登基开始,“站起来”的俄罗斯人民开始锲而不舍地找克里米亚汗国寻仇,先后打了八场战争,最终在叶卡捷琳娜二世执政期间抢下了这块弹丸之地。据说叶卡捷琳娜本人对此颇为自得,骄傲地宣称克里米亚是她送给俄罗斯的嫁妆。

1853年,俄国围绕克里米亚半岛又跟英法等国打了一场更为惨烈的克里米亚战争。在这场大战中,除了52万俄国士兵战死沙场,有两个细节最能反映俄罗斯人对克里米亚的执着:

一是这场战争捧红了一位作家,当时一位名不见经传的贵族军官因为撰写该战争的小说体战报而暴得大名,贵族为了了解前方的情况而争睹他写的《塞瓦斯托波尔故事集》,此公就是列夫·托尔斯泰。

二是这场战争逼死了一位皇帝,由于克里米亚战争中拿着老式滑膛枪的俄军被手持先进线膛步枪的英法联军打得大败,俄罗斯不得不在和谈中为收回克里米亚半岛主权做出了一系列让步,当时执政的沙皇尼古拉一世对这场窝囊仗越想越气,最后竟然硬生生被气死了(一说是服毒自杀)。

表面上看来,作为幅员两千万平方公里的大帝国的统治者,为一个面积仅两万平方公里的小半岛较真并气死实在不值,但看一看克里米亚的地理位置,就会发现俄罗斯人的执着的确不仅仅是为了寻仇。从地图上看,克里米亚半岛犹如一只伸展的巨型章鱼,将触角从东欧平原南端伸向黑海中央,战略地位十分突出。托翁当年曾经驻守过的那个塞瓦斯托波尔,更是黑海内为数不多的深水港,所以“谁占领克里米亚,谁就能控制整个黑海”早已是军事家的共识。而控制黑海,就意味着俄罗斯海军可以在需要的时候威胁地中海,所以俄罗斯人围绕克里米亚拼了那么久,实际上都是在争这张海军俱乐部门票。

“赫鲁晓夫喝多了”

在付出如此高昂的代价并最终拿到了这个重要的半岛后,却又莫名其妙地将克里米亚送给了乌克兰,这对向来十分重视领土的俄罗斯来说的确算得上阴沟里翻船。

事情要从列宁对苏联的制度设计说起,作为推翻沙皇统治的革命者,倡导民族自由的苏维埃政权当然不好意思再用沙皇的那一套来统治克里米亚,于是1921年,克里米亚以“鞑靼社会主义共和国”的名义改头换面,当时还归属于俄罗斯联邦。此时,克里米亚的主体民族仍然是鞑靼人,并且享有自治权。然而到了斯大林执政时,他怎么看鞑靼人怎么不放心,1944年后,斯大林以许多克里米亚鞑靼人与德国合作为由,将全部克里米亚鞑靼人强制移民至中亚,鞑靼社会主义自治共和国被改为克里米亚州,并向当地移入了大量俄罗斯人。至此,经过400年的努力,克里米亚终于被俄罗斯完全消化了。

到了1954年,继任者赫鲁晓夫以庆祝俄乌结盟300周年为由,将刚刚消化好的克里米亚划归乌克兰。在苏联如日中天之时,这一内部行政区域改变并没有引起大家的注意,然而到了1991年苏联解体时,问题真的来了——克里米亚以自治共和国的身份加入乌克兰,并得到国际社会的承认。俄罗斯人这才发现自己的处境变得非常尴尬,不得不签署协议向乌克兰租用克里米亚的军港。与此同时,也为赫鲁晓夫当年那个鲁莽的决定懊恼不已,甚至就赫鲁晓夫为何作出如此决定进行了“研究”,最流行的说法是俄罗斯一位国家杜马议员提供的——“赫鲁晓夫同志当时喝多了”。

拴住“兄弟”的绳子

然而,不管俄罗斯人怎样懊悔当初“赠送克里米亚”的决定,这一政治版图的划分却给了俄罗斯一个意外之喜——它拿到了一条可以拴住乌克兰的绳子。

由于俄罗斯对克里米亚400年的苦心经营,克里米亚成为俄罗斯人在本土之外聚居的一块“飞地”,在当地民族成分中占绝对优势。2013年10月统计,在克里米亚的近200万人口,俄罗斯族占近60%,乌克兰族为25%,克里米亚鞑靼人仅为12%。这样一个民族成分,决定了克里米亚在俄乌两国友好时是加固两国的基石,一旦两国闹掰了,它立刻就成为俄罗斯植入乌克兰内部的“木马程序”。事实上,就在几年前,俄罗斯就这么干过一回。

2005年乌克兰爆发“橙色革命”,与今天酷似,当时上台的总统尤先科将“西倾”确定为外交政策的主导方向。特别是在2006年俄乌间爆发“天然气战争”以后,乌克兰干脆提出要加入北约。西方对此反应积极,两厢情愿之下,乌克兰当时的外长甚至放言,乌有望在2008年加入北约。然而就在此时,克里米亚适时地跳出来将了乌克兰政府一军。不仅当地民众组成“人盾”阻止美军进驻,亲俄派更是利用在当地人数上的绝对优势,宣布整个半岛为“非北约区”,公然跟乌中央政府对着干。克里米亚的反对让当时的乌克兰政府陷入窘境,如果无视克里米亚这个地区的特殊民意,“橙色革命”将丧失合法性,而如果妥协,其既定的路线又将流产。

在乌克兰陷入窘迫后,俄罗斯趁机多方施加影响,动作之大,就连俄本国的《独立报》也不得不承认:“乌克兰政治家在克里米亚事件背后看到了莫斯科的手。”最终,2006年的克里米亚事件,成为俄罗斯搞黄乌克兰那一轮“西倾”运动的着力点。随着加入北约之事不了了之,乌克兰因得不到西方更多的支持而不得不开始向着俄罗斯复摆,这才有了今天乌克兰与当年近乎雷同的剧情发展。

从费尽心机得到,到作为礼品送出,再到成为牵制“兄弟”的缰绳,在克里米亚的这笔买卖上,俄罗斯虽然前期投资巨大,至今却依然在享受其红利。克里米亚对俄罗斯来说是一把不能失去的打开黑海的钥匙,但对乌克兰来说它却是一把锁,不打开它,乌克兰就无法开启自己的西进之路。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。