时隔十年,五名消防官兵重返汶川。

昔日救援路艰辛却充满温情。

“昔日的残垣断壁处一座座小楼拔地而起,曾经痛失家园的绝望伤者如今已挥别阴霾脸上洋溢着幸福的喜悦……”5月4日,在5·12十周年前夕,济宁消防支队五位参加过5·12抗震救援行动的官兵,利用三天时间重返汶川、北川、安州区等曾经战斗过的地方。在回忆往昔、巧遇故人的同时,他们也见证了震区重建取得的巨大成就。

重走昔日救援路

回忆一幕幕映入脑海

“昨天刚回到济宁,你不知道现在的安县(今安州区)建得有多漂亮,百姓们都住上了三四层的新楼房,驻扎地木板搭建的农家乐也盖成了4层砖混结构的小楼……”9日,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者在济宁市公安消防支队见到了31岁的邓运力。他是当年济宁50名消防抗震救援战士中的一员。谈起这次的重走救援路之旅,他言语中不时流露出喜悦与兴奋。

“当年的吊桥、两座山之间排水的小水坝都在,只是再也找不到那条疏散群众的崎岖山路了,这十年间,那里的变化实在太大了。”邓运力告诉记者,安县与映秀仅一山之隔,同样属于重灾区。当时他们驻扎在安县小坝镇,任务是疏散23公里外茶坪乡(现茶坪镇)数千名群众安全撤离。由于地震造成的地壳运动使茶坪乡两旁的两座山合在了一起,不少灾民被困在了里面,而小坝镇通往茶坪乡唯一的一条山路也在地震中尽毁。在应对余震的同时,还得把被困群众平安救出难度可想而知。

“登了7个小时的山,才爬上了三分之一的高度,那绝对是一次对体力与耐力的双重考验。”邓运力说,那时自己和其他5名战友是这支营救队伍中的开路小分队,负责在前方固定绳索开辟道路。由于山体垮塌后已无路可行,他们必须将绳索固定在树上,做出“扶手”,再用工兵铲做出简易的台阶方便被困人员撤离。由于当地年轻人大多在外打工,所以被困人员中大部分为“老弱病小残”。面对不时袭来的余震,为了尽快撤离,他们几十个人只能抱着小的,抬着伤的,扶着老的蹒跚前行。在行进的途中,也留下了不少感人的瞬间。

山体垮塌水源也受到了污染,被困山中多日的百姓见到救援队伍时,已是饥渴难耐。“执行任务前,计划每位战士每天有三瓶水、三包方便面的配额,但我们知道这几天交通不便,身上带的水粮肯定是不够的,只有在很渴时才会喝上几口。”邓运力说,看到正被饥渴所困的灾民,他和身边的很多战友都默默将粮食和水分给老人、孩子以及受伤的灾民。“后来我们大多人身上只留了一瓶水,也只是在饥渴难耐的时候拿出来抿上一小口。”他笑称,11天的救援任务结束后,战友权其凯接过工作人员递上的牛奶时, 饥渴交加下,竟然一口气喝干了一桶3升装的牛奶。

故地巧遇伤员老魏

如今已儿孙绕膝

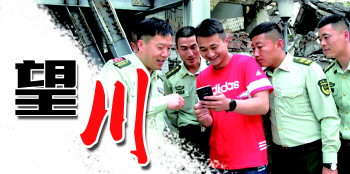

9日下午,记者来在济宁市公安消防支队太白湖大队,见到了同样刚从四川归来的梁开仲。他坦言这次重回安县最开心的是遇到了两位曾经营救过的故人,最重要的是他们如今生活得都非常幸福。

“那天见到老魏时,他一眼就认出了我们,紧紧握着我的双手激动地都有些颤抖。”梁开仲介绍,老魏是十年前他和战友们苦战了11个日夜从茶坪乡营救出来的近3000名被困群众中的一员。当时老魏的腿受伤了,好在伤的不重还可以自己行走,但他的朋友却因肋骨骨折动弹不得。最终是梁开仲等人用当地的竹子做成了担架四人一组踏着泥泞的道路,冒着山体滑坡的危险将其抬下了山。正是经历了这段生与死的考验,让他们结下了不解之缘。

“老魏现在都当爷爷了,那会儿他的大儿子还没娶媳妇呢!”梁开仲开心地告诉记者,这次他们还被老魏热情地拉到了家里。这才得知老魏家原本所住的村庄已经迁到了十多公里外的另一处村庄,改名为同心村。在这里一幢幢四五层的小楼拔地而起,不仅周边绿化好,交通也非常便利。如今最令老魏自豪的是自己6岁的小孙子,他指着新居内一整墙花花绿绿的奖状颇为骄傲地告诉梁开仲他们,这都是他孙子获得的,自己的生活也重新燃起了希望。

“那时,在我们感觉无依无靠的时候,突然就有了依靠。”老魏悄悄告诉梁开仲,无论是救援还是灾后重建,他和劫后余生的村民们都深刻感受到了来自党和人民的温暖。因此,自己震后也积极申请加入了中国共产党,现在还成为了党小组组长,带领村民们承包经济林共同致富。未来,他要和村民们一起共同努力,将重创后的家园建设得更加美好。

除了巧遇老魏,梁开仲还遇到了驻扎地小坝镇开农家乐的一位大姐。原来农家乐是两层的竹木结构的小楼,如今眼看砖混结构的四层小楼即将封顶。“没有你们就没有我们的今天。”这位大姐对梁开仲说,震后很长一段时间,每当看到橘红色,心里总会莫名升起一抹温暖。大姐说,自己永远也忘不了那一幕。在崎岖的山道上,一个个十八九岁稚气未脱的年轻战士怀抱哭喊着找妈妈的孩子。为了安抚小家伙们的情绪,小伙们还不时轻拍着有些受惊吓的小身躯,满满都是爱。

在即将离开时,大姐专门留下了战士们的联系方式,说今后安县有喜事会第一时间给恩人们报喜。梁开仲说,在和老魏和大姐交流后自己发现,他们是有回忆的,但并没有沉浸在那段悲伤的记忆中,而是积极投身到了再建家园的行动中,自己也被他们的坚强和百折不饶的勇气所深深的感动着。

残垣废墟变成公园

共同植下平安树

与邓运力和梁开仲不同,济宁公安消防支队支队长王坤亮十年前参与救援的是汶川映秀镇,这个全国人民都熟知的重灾区。在连续救援的近30个小时里,他所带领的小队,在垮塌的楼板下,成功救援出了2个年轻的生命。10上午,记者在济宁市任城区五里屯一处地震救援演练现场见到王坤亮。作为本次演练的总指挥,他正有条不紊地指挥着战士们开展模拟营救,口中强调最多的则是“安全”两字。

“现在那片废墟已经变成一个大公园,非常的漂亮。”演练后在与王坤亮的交谈中记者了解到,这次重返映秀时,他不仅被映秀如今的变化所深深震撼到了,也有幸见到了那场地震中曾和他们一起并肩救人的幸存者,并与之携手植下了一棵象征富贵平安的桂花树作为纪念。“说起来真巧,我还见到了老杨。”说话间他眼中不禁露出了赞赏的神情。

“震后72小时是黄金救援期,我们赶到时已经是15日的中午了,眼看时间紧迫一秒钟也不敢耽误啊!”王坤亮回忆道,当时他负责救援的是映秀发电总厂的一处宿舍楼,里面还有两名幸存者被困。由于现场缺少大型机械,救援中有很多不便。这时,老杨开着自己的吊车出现了。“后来我才知道,在那场地震中,老杨刚刚失去了自己的妻子。”王坤亮说,在大灾面前,很多人都急着逃离这片余震不断的区域,而他却来不及处理妻子的后事就开着吊车和战士们一起救人,并且胡子邋遢不管不顾的一直连续工作了六七天。他说,如今的老杨在映秀开了个震中饭店,吃饭、住宿于一体,临来时还塞给自己了一张名片。

说起被困人员的解救,王坤亮说那就是一场生死时速的较量。至今他还清楚的记得被救的两人一个叫王倩、一个叫周荣。“王倩二十多岁,周荣也就三十多,两个人都被困在建筑的底层。”王坤亮说,王倩和周荣都是发电厂的职工,均被埋在一层,他们需要打通五层楼板才能把她们救出。而且地震倒塌有别于我们常见的建筑物倒塌,各种结构错综复杂,稍不留意就有可能危及被困人员的生命。同时震后余震不断,很容易造成建筑物滑塌,给救援带来了很大的困难。另一方面,被困人员由于长时间缺水断粮,生命体征也比较微弱。为了顺利将两人救出,他们首先花了6小时在两人附近打通了一条侧道,为两人供上了牛奶及食物。最终,王倩于震后94个小时被成功救出,周荣也随即被救出。

这两位被困人员刚被救出,一波余震袭来,之前的救援通道很快就被掩埋了。他说能把两个年轻女士救出来,现在想想都觉得庆幸。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。