恢复高考后第一批进入清华大学的学生在听课。(资料图)

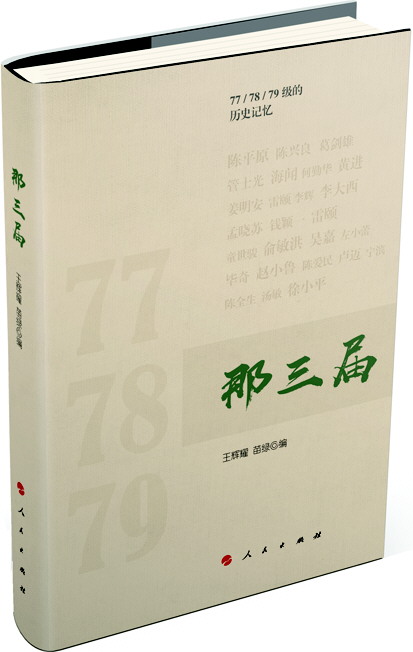

《那三届》

王辉耀 苗绿 编

人民出版社

童世骏:“爱劳动”还是“爱科学”

童世骏,1978年入华东师大学习,1984年留校任教,1994年获挪威卑尔根大学博士学位。现任华东师范大学党委书记、哲学系教授。

我是77级年龄比较小的,上大学的时候基本相当于应届生。进校门的时候我已经有三年在国营农场工作的经验,甚至还有以工人理论学习小组成员身份在电台、电视台做哲学讲座的经历。

我们这代人的共同特点可以用这样三句话来概括:知足、感恩又不满现状,不满现状又乐观向上,乐观向上又有怀旧思想。这个特点大概与我们对劳动、科学的理解有关,我们从小就被教育既要爱劳动又要爱科学,后来又被教育爱劳动比爱科学更重要。但什么是劳动呢?有时我们被告知,劳动是教育人的;有时我们又被提醒,劳动是惩罚人的。我们多数都有到工厂尤其是农村“接受再教育”的经历。那时的我们,虽然“知识青年”的身份要求我们能对作为教育的劳动与作为惩罚的劳动做出理性区分,但高强度劳动的体验以及“干校”等建制的性质,却使我们不仅对科学,而且对劳动,也越来越迷惑不解。高考恢复,让我们走出了这种迷惑,或者说,一下子让我们不用再思考要不要继续“爱劳动”,而齐刷刷都转向了“爱科学”。

40年后,当我们回顾自己成长经历的时候,当我们反思当代社会现象的时候,当我们在为发扬创新精神和工匠精神大声疾呼的时候,实际也可以说为创新精神和工匠精神普遍匮乏而痛心疾首的时候才意识到,不管劳动到底是教育人还是惩罚人的,忽视劳动的教育一定是非常糟糕的教育,鄙视劳动一定会受到严厉的惩罚。我们意识到,科学事业的核心内涵是创造,只有把科学当作改变世界的劳动,而不仅仅是解释世界的思辨,我们才算真正理解了科学,换句话说,只有我们同时是爱劳动的才算真正爱科学。

在我看来,我们这一代人对于人生到底什么是成功有着独特的理解。首先,衡量成功的不应该是现在所处的高度,而是与过去相比现在所达到的高度。对一个国家来说,“发展是硬道理”;对一个人来说,成长是硬道理。与此类似的是,不同类型的高校有不同的“好大学”的标准,不同类型的教育也有不同的“让人民满意”的标准。这些标准不管有多少差别,有一条却是共同的:真正意义上的“好大学”,首先是那种正在不断变得更好的大学;真正意义上的“让人民满意的教育”,其首要体现应该是人民不愿意抛弃今天的教育而回到昨天的教育。

第二,衡量成功的不应该是看你拥有多少东西,而是看你如何拥有这些东西。坐享其成而不是奋斗有成,算不上是成功;不劳而获的东西再多,不择手段得到的东西再多,伤天害理换来的东西再多都是人生的败笔或者人生的绝路。

第三,衡量成功的不仅仅是物质方面的生活,至少是社会生活和精神生活方面的幸福,物质生活上的身体健康、消费宽裕当然重要,但社会生活中的与人为善、社会尊重以及精神生活方面的心安理得、光明磊落同样重要甚至更加重要。对于走出贫困进入小康社会的中国人来说,对成功有这样多方面全面的理解。我们这代人如果不辜负所具有的经历,不辜负曾经的奋斗,应该对成功是有这样一种理解的。

李大西:我的价值就是一台0.1匹马力内燃机?

李大西,1978年考取中山大学物理专业研究生,1979年参加李政道教授主持的美国物理研究生入学考试,被美国哥伦比亚大学、耶鲁大学等校录取。现任美国国际华人科技工商协会主席,美国哥伦比亚国际大学校长。

1977年高考的恢复影响了一千多万青年的命运。我也是其中一位。

1966年我在华南师院附中跳级到高三,准备参加高考。可惜离高考仅差半个月时间,就发生了“文化大革命”,高考取消了。我失去了参加高考的机会,1968年下乡到老家普宁。在高中时,我就自学了大学物理系的课程,高考的志愿只有一个,就是北大物理系。当年下乡的口号是“扎根农村一辈子”,这对我的冲击之大,后辈可能是难以理解的。不过,我并没有放弃,下乡前,组织了几位志同道合的同学,成立了一个自学小组,决心在下乡后继续自学,工作之余进行研究。我们的梦想,就是将来能在高能物理界异军突起,震惊世界。

下乡后的第一个考验就是秋收大忙。虽然以前我们也下乡支农,搞过秋收,但真正做一个农民之后,感受到的劳动强度之大,那可真叫刻骨铭心。割完一天的稻子回到家里,我才发现,上厕所我竟然无法蹲下来,只好半站着大便。不过回到我的小屋后,我还是在煤油灯下,继续念理论物理教程。我相信,国家总有一天会需要科学家的。我是扛过来了,但是,我们自学小组的很多朋友就没有那么幸运。有的同学退出了,有身体的问题,环境的压力,思想的改变。有时,当我头顶烈日,满头大汗使劲地踩着人力打禾机时,想到逝去的时光和朋友,不由得悲从中来:难道我李大西的价值就是一台0.1匹马力的内燃机?内燃机还不需要像我这样要吃饭、穿衣呢!分不清咸咸的究竟是汗珠还是泪珠了。

1978年的全国研究生招生考试是停止12年后的第一次,意义非常重大。不过,荒废多年之后,很多考生的成绩都惨不忍睹。在全部考生中,我的英文考试成绩还算是最好之一,被选派为教育部公费出国的研究生。1979年李政道教授来中国招收物理研究生时,我取得了全国第二名,被当时美国哥伦比亚大学、耶鲁大学和纽约市立大学全额奖学金录取。于是我1980年就去了美国攻读物理学博士学位。

时间过得飞快,转眼恢复高考到现在40年了。时代对我们这一代人寄予了很大的希望,我们自己也怀揣梦想。现在回头来看,为什么我们这代人出不了什么大师呢?这是值得我们好好思考的。我认为有个非常大的理由,我们被“文化大革命”耽误了10年,人生最好的这段时间给耽误了。虽然我们很有决心,也不容易被打倒,但很多东西不是很容易挽回的。我当年中学的一些同学很有才华,但经过10年再考上大学以后,发现才气已经褪去了。我到美国第一年就在世界顶级物理期刊上发表了论文,这对美国人来说也是不简单的,但后来却没有比较有影响力的结果。我认为有两个原因,一是和当时发病有关系,我到美国第二年就不幸发现得了听神经瘤。不过,我认为,出不了大师更重要的原因和教育体制有关系。中国的教育体制不太有利于创新能力的发展。1977年的高考对我们人生有很大的影响,但那个高考只不过是把旧的考试制度又拿回来了而已,这40年来我们却没有很大的实质性进步。我认为中国高等教育好的地方仅仅是达到了普及,但是在培养精英方面还有所欠缺,这个欠缺和高考制度有关系。中国应该推行教育的多样性。在我们一生中,应该对国家,也许对下一代能做点力所能及的事情,特别是在教育上。我愿意为此努力。

(摘选自《那三届》)