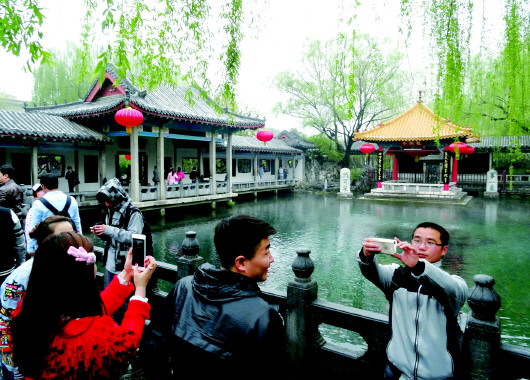

春雨滋润,济南的泉水复苏,但保泉形势依然严峻。本报记者 左庆 摄

济南的交通拥堵俨然也成了“常态”。 本报记者 周青先 摄

他要面对的,也正是济南要迎接的未来。

本报记者 马云云 刘雅菲 实习生 来慧

省会经济圈需提升济南首位度

毫无疑问,摆在王文涛面前的首要任务是发展。

与全国全省一些发展较好较快的城市相比,济南存在差距和问题,经济发展水平在15个副省级城市中排名靠后,这多少让这座经济大省的省会城市有些尴尬。

济南市领导对此并不避讳,市长杨鲁豫在不同场合多次感慨:“前有标兵,后有追兵”,警醒全市干部不等不靠,奋起向前。

这种紧迫感在去年底召开的全省经济工作会之后更加强烈,那次会上我省提出新常态下经济工作的目标定位是“走在前列”。作为省会城市,济南更要走在全省前列,争当改革发展的排头兵。

经济要发展,必须靠大项目作支撑。

2月份,济南各县(市)区和各部门收到通知,2015年济南要开始实施项目建设两年提升计划,并明确了2015年的目标任务,市级重点项目继续安排220个左右,总投资规模在6300亿元以上,提升25%。

对这样的安排,济南市上下几乎已经习惯。2012年,济南市提出“项目建设三年行动计划”,从当年起,每年都要列出当年的重要项目安排予以公布,一串长长的项目单就是任务单。

济南市委党校经济学教研部主任吴学军分析表示,这实际上是建立了动力推动机制,“推动项目落地,抓落实,防止有些项目落实不了、推动慢或者只重‘开门’,不重视项目进来以后的跟踪,在发展中不了了之”。

2015年,转眼三年过去,项目建设三年行动计划圆满收官,681个项目累计完成投资2425亿元。在此基础上,市政府决定借势“更上一层楼”,从2015年开始利用两年时间,在全市范围内集中力量开展重点项目建设提升活动,所谓“提升”,就是进一步强化项目管理、提升投速投效,推动项目投资由外延扩张型向内涵效益型转变。

“这是更强调投资产出效率,而非‘铺摊子’。”吴学军说。

但要实现这些目标并不容易。在新常态下,平衡稳增长、调结构的难度增加,传统产业转型升级任务艰巨,新兴产业、生产性服务业等新增长点尚处于培育阶段,这些都要想办法解决。

尤其作为省会城市群经济圈的核心城市,济南的首位度亟须进一步提升。山东省社科院研究员、山东发展研究中心主任郑贵斌表示,近几年省会城市群经济圈的发展取得了不小的进展。一个可供参考的数字来自3月31日省政府召开的新闻发布会。当天发布的内容显示,在去年我省的纳税百强排行榜上,省会城市群经济圈上榜企业税收贡献突出,2014年共有44户企业上榜,其中济南市共有29户企业上榜,年纳税932.17亿元,占百强纳税总额的40.63%。

但眼下必须要做出调整。郑贵斌说,经济进入新常态后,省会城市群经济圈要做出调整,首先要提升提高省会济南这个核心的首位度,把核心做大做强;同时发挥各城市优势,更好地进行资源整合。

而要提升首位度,济南最迫切的任务是要在“十三五”期间打造新的增长极,郑贵斌认为,一是围绕“互联网+”提升产业层次,同时加快战略性新兴产业发展。

民营经济仍是短板

济南发展面临的短板很明显。济南市委党校济南市情研究所教授、所长冯雷认为,济南与发达城市的差距,重要一方面就是民营经济发展得不够。

数据显示,2013年济南市私营企业、个体工商户数列全省第6位,仅为南京、杭州和青岛的61%、53.6%和51.6%。私营企业、个体工商户注册资本(金)在全省排名第6位,占比不足青岛的1/2。

去年全国工商联发布的“2014中国民营企业500强”榜单中,山东有54家民企入围,却没有一家企业来自济南。

“济南的经济结构一直是国有企业较为发达,民营经济偏弱。”冯雷说。为了解决这些问题,去年9月,济南市召开民营经济工作会议,确定力争到2017年底,全市民营市场主体达到50万户以上、年均增长15%,私营企业达到15万户以上、年均增长15%,个体和私营企业从业人员达到160万人以上、年均增长8%,民营经济投资占全社会固定资产投资比重达到70%以上,民营经济增加值占生产总值比重每年提高2个百分点左右。

济南市去年9月的那次会议已经定下高标准,出台了《关于民营经济发展的实施意见》,从十五个方面提出措施,包括放开民间投资准入限制、落实企业投资自主权、放宽工商登记条件等等。

而如何将这些政策落实好,激发市场活力和内生动力,推动大众创业、大众创新,是必须要正视的一个课题。

县域经济不均,整体实力怎强

尽管近两年已呈现出新亮点,但县域经济偏弱、县(市)区发展不平衡的问题依然没有解决,成为济南市经济发展的另一大短板。

“平阴、长清、济阳、商河、历城、章丘6个县(市)区以全市90%多的地域面积,贡献了41.8%的生产总值,低于全国的46%、全省的77%。”这串数字来自济南市委官方网站2013年发布的一篇文章,文章题为《县域经济不突破省会经济难称强》,攻克县域经济这一薄弱环节的迫切性可见一斑。

对此,济南很着急,2013年9月召开的全市推动县域科学发展工作会上,甚至要求各县(市)区负责人减少不必要的会议、活动,压缩应酬和接待,摆脱一般性的事务活动,要把主要精力放在谋划推动县域经济发展上来,尽快实现县域经济的突破发展。

效果是有的。今年1月济南市召开的全市经济工作会议,回顾了2014年县域发展状况:长清区、济阳县、平阴县、商河县财政收入实现三年翻番目标,各县(市)区加大培育特色优势产业,一批市场广阔、技术先进、效益较好的企业集聚发展,成为助推县域发展新引擎。

不久前,济南再次对县域经济如何发展重点着墨,同时指出具体路径:县域经济要以新型工业为主,以产业园区为载体,创新招商引资,培育壮大产业,加快园区转型升级,提高县域经济实力。打造一批有特色、有实力的产业强镇、商旅名镇,通过试点带动,再培育一批特色小城镇,更好地支撑县域协调发展。

城市空间不足,可否扩容为“一城四区”

另一个摆在济南发展面前的问题是空间不足。

目前济南市的城市发展框架是“一城三区”,一城指主城区、三区分别是东部新区、西部新城和滨河新区。

而随着经济不断发展,有观点认为,不论从自身发展还是推动省会城市群经济圈建设的角度来看,都已显不足。

“是时候调整为‘一城四区’了。”冯雷说,与圈内其他城市融合必须有融接点,但从目前的框架来看,济南与圈内其他城市的融接点不足。

他认为,首先应当增加一个南部生态经济区。此外,“滨河新区”应当扩容。滨河新区的崛起,曾被高度评价,认为其拓展了济南原来“一体两翼”的发展空间,改变了济南南与北、东与西发展不均衡的局面。冯雷认为,滨河新区的功劳不可磨灭,但现在已经不适应现实需要,应进一步扩大,改为济北新区,纳入北跨战略。

吴学军也持相同观点。他认为,南部发展的空间比较大。

南部如何发展,一直让济南人纠结。这些年,南部山区逐渐成为济南人甚至周边城市市民假期休闲的首选地,但提到南部旅游,除了景点外,大家想到的就只有农家乐、田间采摘,旅游配套不足,卫生状况不佳,总体来看是粗放式的,没有“高大上”起来。

济南城市空间发展战略对南部的要求是“南控”。相当一段时间,有人认为“控”就是不发展,对此,吴学军持不同观点,他认为,“控”应该是控制粗放式、污染的、破坏性的发展形态,同时应该结合当地实际,在旅游、环保、健康、文化等产业有所突破。

此外,济南市要求今年要抓紧出台北跨的控制性的详规和专业规划。“北跨必须要加快进度”,吴学军说,尤其在产城融合上要做些文章,公共服务跟上去。

蓝天白云太少,何谈“美丽泉城”

在经济发展之外,王文涛不得不面对的,是如何给济南一片蓝天。

在他来济南赴任的第三天,就领教了这座城市的坏天气,3月29日,济南天空一片灰黄,连续12个小时空气质量指数“爆表”。

这几年,济南空气污染严重,数次在雾霾污染名单“榜上有名”,尤其污染源多、工业企业集中的北部,污染程度重于南部,同时还有外部输入,没有蓝天,何谈“美丽泉城”?

为这,济南市环保局局长高立文曾在公开场合表示:“压力很大,经常半夜里睡不着。”

作为环境保护主管部门负责人,高立文的压力在预料之中。而感受到压力的不会只是他一人。

环保法规定,地方政府要对本地区的环境质量负责,同时对地方政府实行环境保护目标责任制考核。不久前,临沂市主要领导刚被公开约谈,自称“心情很沉重”,相信没有哪座城市负责人愿意在此事上“丢脸”。

治理大气污染早已进入济南市决策层视野。去年11月,济南市出台战霾“十大行动”计划,强势向雾霾宣战,将责任分配落实到部门、个人,高立文评价其为“方法超常规,手段强硬,齐抓共管”。

济南市今年提出城市发展要“由规模扩张向品质提升转型”,以治霾为重点推进生态环境建设,提出对建筑工地、黄标车、燃煤锅炉以及钢铁、水泥、石化等重污染企业限期治理,实施零排放改造、停工、淘汰等强制措施,加快东部老工业基地搬迁和工业余热利用,搞好能源替代。

然而,战霾毕竟不能单靠济南一城,在削减区域内污染物排放的同时,还要强化区域联防联控。而新环保法实施后,如何利用好这把“利剑”,同时在经济发展和环境保护之间找好平衡,为明天创造更好的发展机遇,考验执政者的智慧。

缓解拥堵,济南人有更大的梦

在济南,遭吐槽最多的是交通。

对于交通拥堵,同样作为市民的市领导们也有切身感触。市长杨鲁豫曾表示,交通拥堵已经成为影响城市形象和居民生活品质、困扰城市发展的主要问题之一,必须下大决心,花大力气来缓解。为这,济南在2012年就成立了治理交通拥堵指挥部,工作主要由规划局、公安局牵头。

但一边在治堵,一边是猛增的机动车保有量。济南市车管所公布的数据显示,去年全市新增机动车228918辆,增长率高达10.28%,这也是济南有史以来,机动车年增长量首次超过20万,全市机动车保有量也一跃达到1564625辆。设想156万辆机动车同时在济南地面上行驶,会是多么壮观的场面。

要治堵,公共交通跟上才行。济南市已经成功申建“公交都市”,近年来陆续新增调整了不少公交线路。但济南人还有更大的梦想。

在南昌,王文涛坐上了南昌自己的地铁,他坐上济南的轨道交通大概也不需要太久。一直以来,因为保泉等特殊因素,济南一直没有修建地铁,如今建设轨道交通终于板上钉钉,并在顺利推进中。

其中,R1线的开工已经是近在眼前的事情。R1线连接了长清组团中心和西客站副中心,串联了创新谷、园博园、大学城、济南西站等重点区域,支撑了城市总体规划提出的西部城区发展。但市民更期待的是轨道交通能让他们加快在城市中通行的效率,有效地缓解交通拥堵。

保泉啥时候 不再靠天吃饭

说起“泉城”济南,无论如何都绕不开的,就是那一眼眼的泉。老舍曾说:“设若没有这泉,济南定会丢失了一半的美。”泉不仅体现了济南的灵秀,更是济南这座城市的灵魂。

由于降水偏少,今年3月底,趵突泉的地下水位已经跌破红色警戒线,离停喷只有一步之遥,而停喷也多次发生在趵突泉的历史中。

从上世纪80年代开始,济南实施一系列保泉工程,兴建引黄水库、卧虎山引水工程,关停市区水厂,开展回灌补源……这些措施最终在2003年之后扭转了泉水停喷的局面,并且持续喷涌到了今年。

但如今,泉水也遇到了复涌以来的最大危机,好在这场危机随着几天前的一场中雨,暂时有了喘息的机会。

“保泉现在在一定程度上来说,还是靠天吃饭,”一位保泉人士告诉记者。这种靠天吃饭,显然有些被动。除了现有的保泉措施,还有什么能帮助济南改变现有的局面吗?

现在,有办法也有机遇摆在济南面前。就在本月3日,济南市经过初选入围和竞争性评审,以第2名的好成绩,从全国34个城市中脱颖而出,成功跻身国家海绵城市建设试点城市。而在三年试点期间,济南市可获得中央财政补助15亿元,通过中期评估和最终验收后,还可获得补助总额20%即3亿元的奖励,共计18亿元。如果能好好利用这笔资金,真正将济南建设成为会吸水、会吐水的海绵城市,无疑是保泉的又一大有力措施。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。