马广超:

用青春点亮高原孩子的梦想

2016年06月13日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

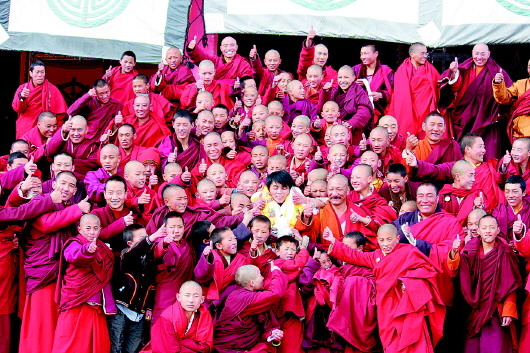

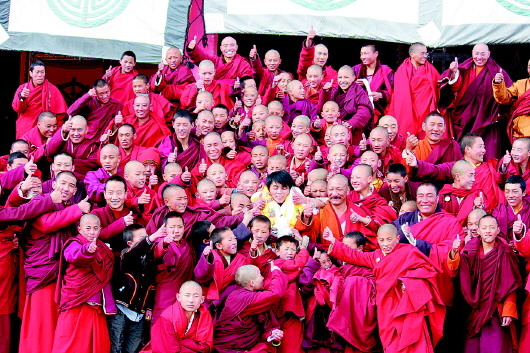

马广超离开查荣学校。

马广超再回瓦作小学。

马广超辅导学生。

马广超与瓦作小学家长在一起。

他是马广超,被孩子们称为“高原上的格桑花”,他用自己的六年青春为高原上的孩子埋下了一个理想,诸多希望。

本报记者 高倩倩

瞒着父母毅然辞职

背起行囊西去支教

初见马广超,是在这一年的高考季,已经远离高考很多年的我们,若不是身边有要高考的父母或学子,也只能在记忆里寻找一下紧张的记忆了,可马广超却依然很关注高考的信息,因为,他当年在玉树支教时教过的孩子们今年有几个要参加高考了,他也通过微信等方式为孩子们加油打气。

现在的马广超在泰安一家公司上班,每天忙忙碌碌地工作,他俨然习惯了这种“上班族”的生活,可是那远在玉树的孩子们和那些支教的回忆经常会浮现在脑海里。

2006年,马广超从山东潍坊教育学院大专毕业,各种支援西部教育的介绍铺天盖地,宣传页上孩子们的小脸微笑着,让他动了去西部支教的念头,但作为家里的独子,每次和父母聊起要去支教的话题都会遭到坚决反对。毕业后,他在青岛找了一份工作,待遇不错,也很稳定,就在大家都以为他要安定下来的时候,他从网上看到了“格桑花西部助学”项目,去支教的想法再次跃出脑海,工作一年后,他毅然辞职,拨通了相关网站上招募志愿者的电话。

2008年3月21日,拿着在青岛上班攒下的3800元钱,23岁的马广超瞒着家人,孤身一人踏上了西去的列车,从泰安到西宁坐26个小时的硬座,再从西宁坐20个小时的大巴到玉树,想要到支教的村子,就只能搭顺路车,“有的时候一天都等不来一辆车。”马广超说,这一趟单程的路途就要最少三天的时间。因为舍不得坐飞机,在玉树支教的六年,马广超每次往返家乡和学校,都是采取这种交通方式。

签下支教“生死书”

最艰苦的地方

一呆就是六年

几经波折,他终于到了玉树教育局,他主动对接待人员说,要去最苦的地方,一切费用自己担,一切责任自己负,还签了一年的支教协议,工作人员考虑再三,决定偷偷地把他派驻到条件相对较好的囊谦县吉尼赛乡中心寄宿小学,安排他搭乘进山运送物资的车辆,并悄悄地告诉司机将他放在吉尼赛乡,谁知道司机却忘了停车,阴差阳错竟将他一路带到了囊谦县条件最艰苦的麦曲村麦曲小学。

麦曲村位于海拔4600多米的半山腰,一年有近十个月下雪,最低气温达零下42度,没有自来水、没有电、手机没有信号,平常吃的蔬菜只有土豆和卷心菜。那晚,尽管穿着羽绒服,又盖了两床厚被子,马广超仍然冻得打哆嗦,伴随着严重的高原反应,头晕目眩,四肢发麻,恶心呕吐。

“那时,全校只有1个班级、2间教室、3位老师和4间近似危房的宿舍。”马广超说,当时学校里没有汉语课,孩子们说的是藏语,他听不懂,学校的老师帮他翻译了两堂课,后面就全靠手势和实物示范了。他跟学校一名会汉语的当地老师学藏语,慢慢地也能通过简单的藏语和肢体语言与学生沟通。

因为学校的任课老师有限,除了教授汉语,马广超还自动担任起了数学、体育等科目的老师。马广超说,因为教育观念落后,当地孩子的辍学率很高,他经常走几十里的山路去学生家家访,为的就是劝孩子们能重回课堂,“到最后有些家长都怕了我,在家门口远远地看到我就说‘明天一定送孩子去学校’。”

马广超坦言,最初去支教时,只想做一年,“当时只想把支教经历当做一次锻炼”。马广超说,但真正到了那里才发现,孩子是多么需要他。

2008年9月,当得知还有比麦曲更困难的地方,马广超离开了麦曲小学,来到只有一名代课老师的瓦作小学。“麦曲小学的孩子知道我要走,那天他们层层把我围住,不让走。”马广超说,也正是那一刻,让他坚定了留下来的决心,在随后的这几年,他先后在玉树州的六所小学担任教师。

三次与死神擦肩而过

两度给父母写下遗书

西去支教之前,马广超只知道当地的环境很艰苦,可真正到了那里,他才知道,条件远比自己想象中还要差。在玉树支教的六年时间里,马广超三次与死神擦肩而过,还两度给父母写下遗书,如今聊起这些,马广超语气中都是轻描淡写,可那些经历却是脑海中深刻的回忆。

2009年4月,在吉来小学时,其他师生放虫草假,马广超一个人留守学校,结果患上水痘。“当地医疗资源较少,即便得了病,也都是自己硬扛着。”马广超说,当时真觉得自己要死了,孤立无援的他给父母写下了遗书。幸亏一位回校拿东西的教师发现了生病昏迷的马广超,把他背到一位藏医活佛那里,他才算是捡回了一条命。

2010年4月14日,青海玉树遭受7.1级强地震,正在囊谦县查荣扫盲中心支教的他紧急疏散学生并投入救灾,“当时很幸运,我所在的学校房屋没有一处倒塌,也没有一个人员伤亡,但我到重灾区去救援,还是很危险的。”马广超说,去救援的当天,他深夜给父母写了第二封遗书,并交给一位熟悉的大阿喀(大和尚),拜托对方,如果自己遇到不测就转交给他的父母。

2010年9月,一次偶然的机会,马广超结识了来玉树为灾区学生捐赠物资的香港志愿者曾敏杰,10月底,曾敏杰一行带着过冬物资从玉树前往瓦作、麦曲,就在距离麦曲80公里的路上,车队遭遇车祸,志愿者曾敏杰和杨浩不幸遇难,马广超又一次与死神擦肩而过。

“都过去了。”说到这些,马广超语气中带着轻松,可从他的脸上看到凝重,“这些都是最好的经历,也让我收获很多,经历过那些之后,我就觉得,没有过不去的坎儿。”马广超微笑着说。

虽然已经回到家乡近三年了,可马广超从未放下远在玉树的孩子们,“现在那边条件好多了,老师多了,硬件设施也改善了。”说到这些,马广超语气中满是欣慰,“这些年我在那边对那里的孩子更多是一种希望,我给他们讲外面的世界,让他们有个憧憬。”

现在的马广超经常有冲动想着背起行囊再去趟玉树,可如今工作繁忙,他也要承担家庭责任,要顾虑的因素更多了些,“我还是挺佩服当时的自己的。”好在,他当初支教时教过的孩子们有一些已经通过学习改变了自己的命运,走出大山看到了外面的世界,想到这些,马广超也很欣慰:支教的青春,是最无悔的岁月!

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。