工作台上,全是钻眼时留下的痕迹。

文/片 本报记者 张焜

打磨秤杆的工具都是20多年的老物件。

打磨、镶嵌都是精细活儿。

侯镇河西村,是远近闻名的“杆秤村”,制杆秤的历史,可追溯到清道光年间。杆秤生意兴盛时,村中近半村民家都有人会制作杆秤。而今,这个村子只剩下了一个小门头“河西秤业”,还在坚持着制作、出售杆秤。

“河西秤业”小店并不在河西村,而在寿光侯镇镇政府驻地附近,老板是年过六旬的王辉锋。上世纪八十年代,他从乡亲邻里处偷学来了制秤手艺,却万万没有想到,自己会成为村里最后一个仍在坚守制秤老手艺的人。

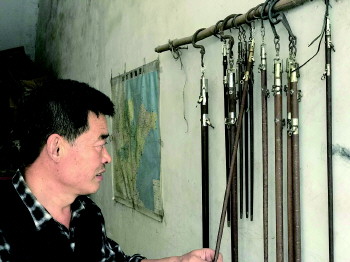

如今,王辉锋的主要收入来源是销售和维修电子秤。挂在东侧墙面上的12杆秤,似乎更像是展示品,有的已制成15年,至今无人问津。

“买杆秤的越来越少了,只有个别藏家会拿着比较名贵的木头,来找我定做一杆。”王辉锋说,但这也没有影响他闲来无事时制作一杆秤。

由于手艺熟练,基本上1个多小时,他就能用老制秤手艺做出一杆秤。因此,在他的店里和家中,还藏着很多杆秤,尽管根本卖不出去。

如今,全国各地仍有一些杆秤制作者,但通常都使用打磨机、电钻等机器制作杆秤,这比用传统工具要简单、快捷得多。但王辉锋仍在坚持用最原始的工具。在已经使用了30年的工作台上,他制作出了无数杆秤。工作台上的木条,都已经被秤杆磨出了好几个凹槽。

不过,要想做出原汁原味的杆秤,已经越来越难了。他说,连老手艺所需要的原材料也很少见了。“比如说杆秤上的钩子,我这里也很少。”他说,像铁钩、秤砣这种零件,已经很少有生产的了。量小了成本高、制造不划算,量大了根本用不着。“像钩子,以后只能在网上找找看,定做不锈钢的还有点可能。”

而杆秤技艺的传承者,如同这些零件一样,已经难以寻找。“从来没有人对我说,想要学做杆秤。”王辉锋苦笑说,“孩子有自己的工作,都不愿意学习制作杆秤了。”

中国老秤代表着中国古代商人行业自律的商业道德,提醒商人千万不要“短斤少两”。少一两损福,少二两伤禄,少三两折寿,公平公正才能“称心如意”。“做杆秤的过程,就特别讲究‘横平竖直’,这样做出来的木杆秤才能准确、好用,否则就是废品。”王辉锋说,老祖宗留下来的东西,即便是手艺过时了,但其中蕴含的优秀文化传统不会过时,守住这门手艺,更多是守住从商、做人的道理。

将长柱状的木条打磨成秤杆,就是一门手艺。

这些秤挂在墙上多年,没有多少人来买了。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。