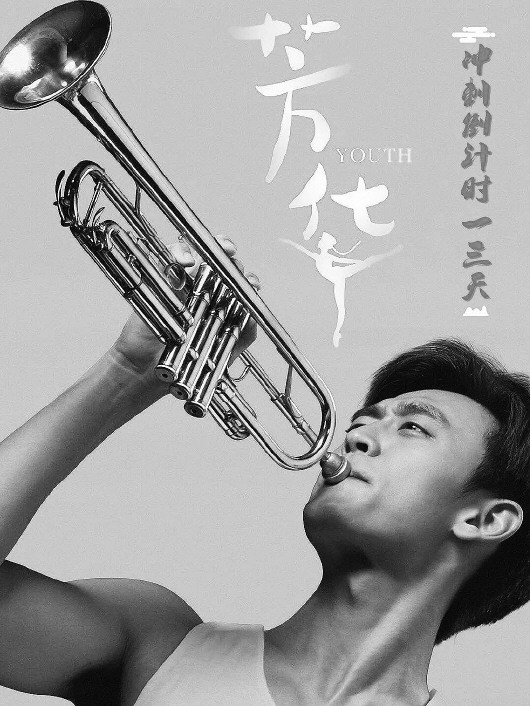

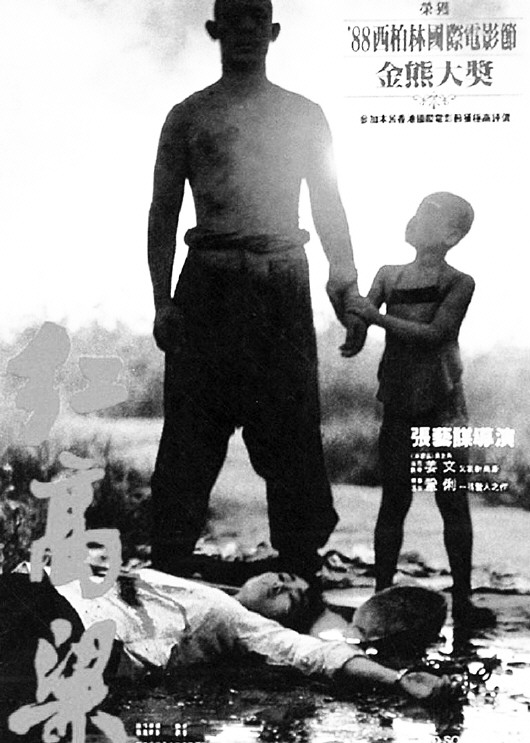

不久前热播的《芳华》《人民的名义》《白鹿原》等影视作品都是根据小说改编,小说和影视剧之间有着密切的联系。上世纪八九十年代,第五代导演崛起,《红高粱》《一个都不能少》《活着》《霸王别姬》《菊豆》《秋菊打官司》……这些耳熟能详的作品,也都是以小说为蓝本,是小说和电影结合的代表。可以说,在现代性启蒙的历程中,影视和小说都是启蒙的工具,但到如今,两者却渐行渐远。他们是如何合流的,又是如何分道扬镳的?

鸳鸯蝴蝶派成为

最初的电影“编剧”

1905年,京剧电影《定军山》问世,轰动天下,这是第一部由中国人拍摄的电影,也标志着中国电影的诞生。

很短的时间里,中国电影爆发式的发展,它以市民为受众,迅速成为当时最时尚的文化潮流。著名学者、北京大学中文系教授张颐武说,“最初为电影创作提供资源的,是白话小说。不过,不是新白话小说,而是旧白话小说。”鸳鸯蝴蝶派的作家们,成为最初中国电影最大的创作者,大量旧白话作品被改编为电影,如《啼笑因缘》《玉梨魂》等。

现代小说

与电影的合流

上世纪30年代,左翼文学运动兴起,电影创作亦受到影响,左翼电影、新市民电影兴起。

进入电影业的左翼作家,很多直接成了编剧,为电影创作剧本,如《野玫瑰》《火山情雪》《母性之光》《天明》等,著名的《渔光曲》《春蚕》也是左翼电影的代表作品。

一直到上世纪50年代,现代小说才真正成为电影创作的重要资源,张颐武说,“那时候,一些现代小说开始被改编为电影,如鲁迅的《祝福》、茅盾的《林家铺子》、柔石的《早春二月》、巴金的《家》等。”张颐武说,“这个时期,可以算是现代小说和电影合流的时代。”

上世纪八九十年代

电影和小说蜜月期

改革开放以后,小说改编电影也蔚然成风,《子夜》《伤逝》《阿Q正传》《骆驼祥子》等,大量现代小说被改编为电影,张颐武说,“上世纪八九十年代,电影和小说两者汇流,可以说是蜜月期。”

莫言、余华、苏童、格非、张艺谋、陈凯歌、田壮壮、霍建起……几乎在同一时代,新时期文学作家和第四代、第五代导演开始成长起来,这促成了小说和电影更加密切的合作。张颐武说,“尤其是第五代导演,大量依赖新文学作品,几乎所有有影响力的小说,都被改编成电影了。改编的量之大、之深,前所未有。”

那个时期,第五代导演几乎包揽了所有国际性的电影大奖,更有意思的是,几乎所有获奖的作品,都是小说改编的。

纯文学和影视

渐行渐远

上世纪八九十年代的新时期文学,既是文学影响力最大化的时代,也是文学自身开始分化的时代。张颐武说,“从上世纪50年代到80年代,不分纯文学通俗文学,但到了上世纪80年代以后,文学开始细分,纯文学的圈子在缩小。”

现代派、现代主义的引进,改变了小说创作的形态,张颐武说,“纯文学的技巧越来越复杂,对故事的重视则越来越少。现代主义所重视的象征性、对人的心理变化的表现,其实是不适合改编成影视作品的。除了个别作家,如严歌苓这样有通俗文学特征,且自身也是编剧的作家作品外,后来的纯文学作家的作品,鲜有改编成影视作品的,甚至上一代的作家,也出现了同样的现象,如莫言,早期的作品,改编的多,但后期的很少改编,余华、贾平凹他们,也都如此。”

纯文学和影视渐行渐远,但通俗文学却仍旧保持着和影视的亲密关系。

网络小说的兴起

催生IP经济

21世纪,互联网改变了世界,也改变了文学和小说的生态。张颐武说,“文学的分化进一步加剧,纯文学小说变得更加小众,进入更加专业化的创作模式,再也难以支撑工业化的影视生产。相对的,通俗小说和影视的联系反而更紧密了。”

网络小说的兴起,加速了类型小说的成熟,历史、青春、情感、穿越、玄幻……小说的分类越来越细,数量越来越多,并在极短的时间内,适应不同的传播模式,和影视联姻,甚至催生IP经济。

从最初和鸳鸯蝴蝶派的合作,到如今从网络小说取材,影视生产和小说的分分合合,恰好经历了一个轮回,张颐武说,“如今,纯文学越来越专业化,影视生产越来越工业化,如上世纪五十年代到八九十年代那种纯文学和影视密切结合的情景,可能再也不会出现了。” (周怀宗)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。