5月19日晚,作家阿乙(右)与山大文学院教授马兵(左)在品聚书吧展开对谈。

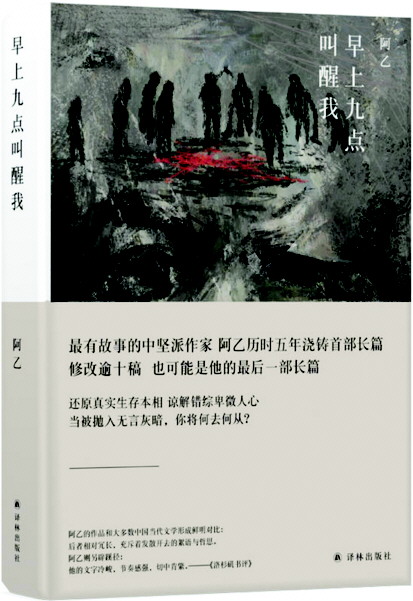

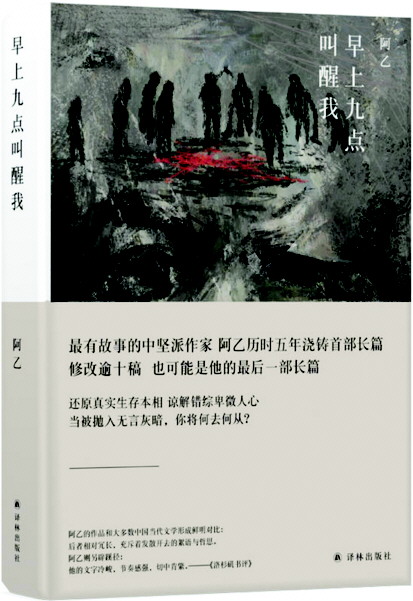

《早上九点叫醒我》

阿乙 著

译林出版社

在从事专职创作之前,阿乙做过警察、记者,因此当他在《灰故事》《鸟看见我了》《下面我该干些什么》《关于杨村的一则咒语》中记录下一桩又一桩暴力事件时,不少人会归因于他此前的职业身份,然而阿乙本人强调的却是加缪、巴里科的存在主义观念对他的滋养和来自余华等本土先锋前辈的启发,也因此,他对暴力的观照并非道德化的,而是本质化的,这让他的每篇小说都成为人性阴暗记录的一个副本。到了《早上九点叫醒我》,除了对暴力一以贯之的关注,他更是全面进行先锋文学的诸种实践。

当我们今天回望上个世纪八十年代中期先锋文学的狂飙突进时,我们会发现它是在三个向度上同时展开的:其一是以马原和格非代表的“叙事革命”,所谓“元叙事”把人们从“写什么”的惯性中拉出来转向“怎么写”的形式陌生化体验,诸如叙事的空缺,以及通过叙事人称和时序的变化制造迷人的叙述景观等,这些手法让小说成为一种智性的手艺;其二,是以余华和残雪代表的暴力叙事,阿乙对此多有继承,不必赘述;其三,是以莫言和孙甘露为代表的话语的狂欢,无论莫言那种泥沙俱下的语言洪流,抑或孙甘露让词汇“丧失了所指”进而取消文类边界的大胆尝试,都让语言不再只是承载故事的砖石,而获得了凌驾于故事之上的主体的势能。

明乎此,再来看《早上九点叫醒我》,就更能确认阿乙这位先锋的后裔是个多么忠诚的先锋精神的捍卫者。首先就叙事而言,小说有非常繁复的技巧,最直观的是小说综合运用了多种字体,包括宋体和仿宋体,还有画横线的字、加着重号的字、繁体的字,以及大段大段没有标点的段落,甚至还有几幅图示和图表,阿乙近乎偏执地以字体的区分和微小的变化来区隔和对应小说中不同的情境和人称,有意给人们粗率的阅读习惯制造一点间离的效果,逼迫人们去思考,为什么要用这么特别的表达方式。而小说在叙事上的另一激进尝试在于,它打破了结构的均衡——整体而言,小说通过许佑生和艾宏梁甥舅两个的对谈,约略勾勒出艾湾村村霸宏阳霸道罪恶的一生,但是在小说中间,却插入了飞眼和勾捏一对亡命鸳鸯血腥的杀戮史,这个溢出故事主框架之外的枝节居然占据了全书三分之一还多的篇幅!在接受相关访谈时,阿乙明确表示,这么写就是为了挑战常态的小说结构,他无法保证成功,但更不能忍受在庞大的常态和积习中仅仅做一个重复的增量者——所谓“先锋就是自由”。

其次,《早上九点叫醒我》的语言使用是相当特别的。曾有批评者指出,小说在描写粗鄙的乡人讲话时也使用了过于缠绕的欧式句法,导致小说有一种浓郁的翻译腔。对于阿乙这样的小说家来说,让人物说话契合身份和地位,这几乎是一个无需叮嘱的常识,但是他反其道而行之,有意将日常语言书面化甚至奇怪化,其目的还在于刻意制造隔膜,以表达对既有语言表达程式的拒绝,就像罗兰·巴特指出的,语言是“规约与习惯的集合体”,只有破除其惯性,才可能复活语言被故事和规行矩步的运用范式所拘囿的活力。而且要注意到的是,小说远不止欧化的语言这一种,还有方言,有文言,更有一些语句与老舍和莎士比亚的戏剧、与《红楼梦》构成有趣的互文关系,彰显了阿乙在使用这些叙述语言的那种愉悦,那种僭越常规的愉悦。

与前作相比,阿乙在这个小说里前所未有地表达了对乡土异变的省思和批判。在中国传统的文化理解中,葬礼所代表的仪式是伦理精神最体贴的呈现和外显,小说从宏阳的暴卒进而写他的葬礼的命意大抵也在此:宏阳死后,空巢的艾湾村甚至凑不齐八个抬棺材的“八仙”,而艾家的后生子弟们,那些个叫“仁”“义”“光”“明”的青年已经是仁义尽失、光明隐退,乡土社会本质性的解体和式微就如此微观又如此具体地体现在宏阳怪诞而又张扬的葬礼中,这场葬礼也从而有了强大的反讽和寓言般的力量。

在《弗兰兹·卡夫卡作品中的希望与荒谬》一文中,加缪有一个精彩的比喻,有一个疯子在浴缸里钓鱼,一个精通心理治疗的医生曾问他:“是否有鱼儿在咬钩呢?”结果却得到了疯子一句刺耳的回答:“当然不会了,你这个笨蛋,这是浴缸!”“这故事有点巴洛克式的风格。但是这个故事中,你可以清楚地发现荒谬的渲染与过度逻辑之间的联系。卡夫卡的世界是一个难以表述的真实宇宙,在此之中,人可以分享明知无所得、却依然在浴缸里垂钓的痛苦。”加缪的意思很明确,先锋作家们对存在荒谬性的感知并不是非逻辑的,而是超出日常逻辑之上的。借用此意,《早上九点叫醒我》固然有对现时的映射和影射,但其努力的核心也是在蓄意的语言和叙事陌生化里找到洞察日常的更强大的精神力量。因此,我们希望,这本小说能真正叫醒那些沉睡者或者装睡的人。