具有书圣地位的王羲之法书碑帖,除了唐人摹写的《兰亭序》帖,还有两通集王刻碑流传天下,即《圣教序》和《兴福寺半截碑》,分别由唐长安弘福寺僧人怀仁、唐北京兴福寺僧人大雅集成。二僧的名字都被冠于帖前,与王羲之一同享名,其历史价值和艺术价值一直被后世所重,历代藏家更是不惜重金购藏拓本。

然而,距今380多年前的明末,有一个大书法家,也撰文并集了王羲之书迹被勒石留世。其集字水平不输怀仁、大雅,却因为地利不济石碑毁于乡野而沉寂湮没,至今不为人知。这便是王铎《安丘集王墓表》。

□张漱耳

集字勒石始末

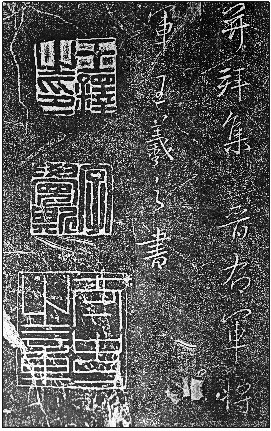

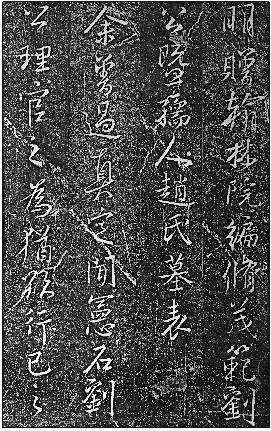

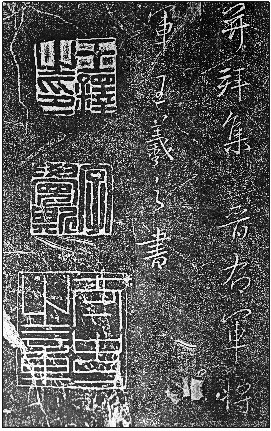

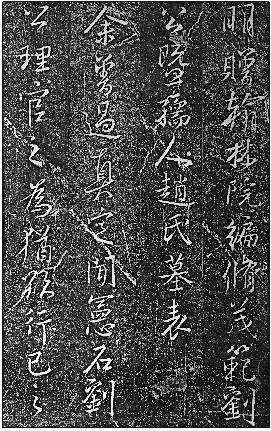

此碑的原题为“明赠翰林院编修茂范刘公暨孺人赵氏墓表”(右图)。因碑在安丘,墓表内也有安丘二字,以及碑末有“孟津王铎撰”及“拜集晋右军将军王羲之书”(左图),故拟名王铎《安丘集王墓表》。同时(左图)还有三方上石的王铎篆书印文:“王铎之印”、“字觉斯”、“太史之章”。前两方一阳一阴,大小一致,4.3厘米见方;“太史之章”较大,6厘米见方。

墓表原碑于大明崇祯岁次己卯(1639年)孟夏毂旦,立于安丘县城城郊刘正宗家族的“刘家林”。

刘正宗,字宪石,明末清初安丘县安泰人,世居离安丘县城三十多公里东北乡。《刘氏族谱》载,明洪武年间,刘氏由本省栖霞县万马村迁来。因为地处汶河畔,河水经常泛滥为害,为求安宁度日,遂取名安泰。清初,分出刘正宗一支迁至安丘县城东北郊垠山村,不久改名刘家沙埠村,在距离县城北二里的地方有林地。后又有族人从刘家沙埠村迁至北面不远的刘家王封村。

林地的墓碑是刘正宗为父母所立。其父刘如金,字茂范,曾任明翰林院编修。在英年早逝40年后,也在明翰林院任职的刘正宗决定为父母树碑立传。

为什么能劳驾到大名鼎鼎的王铎?这源于二人的交往,王铎墓表文章的用词是“因定交”。王铎年长刘正宗两岁,二人分别于明天启二年(1622)和崇祯元年(1628)考取进士。考明朝各任职简历,同有明翰林院编修、侍讲等官职交集。清道光年间编纂的《安丘刘氏家谱》序文提及初交时间,“明崇祯十年丁丑(1637年)王铎授东宫侍班,初度日(即生日,——作者注)在北都,为琉球丞相蔡坚书赠诗时多与正宗接触。崇祯十一年戊寅,刘正宗奉使孟津时,再次顺拜王铎,成为兴趣相投的文墨挚友”。

关于王铎的书法名望,无须赘述。刘正宗的书法成就则有必要简介一下。研究明末清初书法史可知,时书坛有三种势力:一是延续董其昌派为代表的、受康熙帝王推崇的所谓正统派;二是稍后以僧人朱耷、石涛、担当为代表,包括郑簠和扬州八怪在内的在野派;第三方势力,即王铎和刘正宗代表的以学“二王”、米芾等成名的传统派。这第三种势力有“南王北刘”之说,就是指王铎和刘正宗,而不是后人考证的“南董(其昌)北王”。凡治学严谨的学者,都应明白,“南董北王”明显想当然了。因为这种“南某北某”之称,历来是指同时代的人。董其昌早在明朝未亡就已故去,书法之花无法在清初与王铎竞相开放。而刘正宗由于降清(王铎亦然),逝后至乾隆朝入了《贰臣传》前列,背负政治污名,牵连书法成就横遭抹煞,现仅作为一个区域的书法名家看待。

同朝与王铎为官,又是书法同道,没有二选,当刘正宗主持为老家父母树碑立传,便向王铎求助撰文书写。而王铎接受他的请求,似乎还另有一段心路历程。这在王铎所撰墓表有表述:“……又一年宪石始来拜余,稽首请表其先君子之墓,且曰:‘先君殁四十有余年,不肖兄正衡、正鉴方弱,先君子之殁之四月之后也生宗,宗不及见先君子以为戚。’而宪石诚于余,原阐幽光,即无请思章之哉。其若之何辞?”转述了刘正宗拜托他撰写墓表的话语。是通过把自己出生即没见到父亲之身世和盘托出,让王铎觉出了真诚。这可都是同官场人唯恐避讳不及的东西,所以他被一下子感动了。不仅答应撰文,还提议不使用自己的书迹,而亲集二人都尊崇无比的师祖王羲之字上石。时王铎系当朝积存王羲之书帖最多、最全的书家,可以说也只有他才能有实现的条件。文章又是自写,实在找不到的字,还可以通过修改文章找补。

这让刘正宗喜出望外,二人一拍即合决定下来。为了让王铎省一些心力,刘正宗匹配了本家刘锡科做先期工作。即先由刘锡科根据王铎文章,从王铎拥有的王羲之习字帖中将能找到的王羲之相同字迹全部搜出集中,交付王铎排列。所有字迹的大小组合、连贯安排经王铎选择后置于纸上,交回刘锡科双钩勒石。总共历时近三年,才圆满完成《安丘集王墓表》刻碑上石。中间果然发生了为将就书迹,王铎又不惜变换文章字句的事。所以《安丘集王墓表》的九百多字,或大小不一,或长或短,或平正或倚斜,既像随意又似有意,皆随字形和性情而定。可谓行与行长短有致,字与字大小错落,气韵连贯,富于变化。把散落的集字能够连接出这个效果,非一流书法高手不可为也。

碑毁拓本难觅

墓碑立起后刘家十分珍重。从清初直至清末,都雇专人看守。民国初期石碑四周还围着埋有带尖的木栅栏,以防外人传拓。到了抗日战争战乱时期,管护完全失控,可以任意传拓,但是这阶段中国书法文化几成荒漠,所以该时期的拓本也不过一二。

上世纪五十年代,刘家林用于工业建厂,石碑被无知民工砸毁。一同毁坏的包括孟县河阳第一大户公子薛所蕴题的石碑篆额,篆额连拓本都没有留下。好在是篆额。篆额,顾名思义,就是篆书写的碑额,王羲之没有篆书传世,况已言明由薛所蕴题写。因此并不影响集王羲之书法碑拓研究。

目前而言,《安丘集王墓表》文字的拓本已极稀罕。曾经在安丘县政协任职办公室副主任的刘锡铜,是安丘县最早的中书协会员,也是刘氏的本家。他于上世纪八十年代中期,获悉刘家王封刘氏后人刘广勤藏有墓表碑拓原件,因此多次上门求借。物主始终不肯,最后仅同意复印。刘锡铜在1993年的《安丘文史资料》中,以《王铎与安丘“集王碑”》为题,作了介绍。由于刊物内部发行,加之文章系新闻报道性质,没有在书法界产生影响。更吊诡的是,不久物主刘广勤病逝,拓本竟被人换成复印件,身价大跌。

据了解,原拓本为同村刘谷传持有,被当过老师的本家刘广勤稀罕索去。刘谷传称,拓本是祖父刘允乾(字法建)有一年借祭扫刘家林之机,带去装裱师傅锤拓的,仅锤拓了一份。后(2004年左右)安丘县景芝镇碑帖集藏家赵家志为出版《安丘古代碑刻》(自费内部刊行)到刘家王封找到刘广勤后人复印了一份,这时提供的母本就是清晰度一般的复印本了。原拓本至今下落不明。

艺术价值极高

据考,王铎所撰所集的墓表文字居薛所蕴题的石碑篆额之下的正碑,碑末还有“大明崇祯岁次己卯(1639年)孟夏毂旦吴郡年家晚学刘锡科拜勒”等字。退去这些,总共904字为王铎所集。这是研究的重点。

通篇整体观览,《墓表》给人的感觉意趣古淡、气韵流畅,特别是在技艺上有几个显著特点,凸显了王羲之逸笔章草的魅力,从而提高了集王碑的价值。

其一,行书为主,辅以王氏楷法的特点。王铎在《安丘集王墓表》中大胆间杂王羲之的楷书。像“墓”“表”,及拓本4页的“衡”“之”,6页的“如金”“青州安丘”“吏部”,6页的“甲戌”“希”“曹”等等,不一而足,相隔不长即以王氏楷体出现,被置于行书中适当的地方,剪裁得体,位置天然,既调节了书写状态的节奏,又考虑照顾了刻碑俗成的特征。后者很好理解,因为刻碑用楷司空见惯,不会让人产生不适。前者放入行草中起韵律和节奏作用就没有多少人理解了,更没有胆量去做。只有对书法美学有深刻辩证见解的人才能例外。由于王羲之、王铎都是“真(楷)通草”“草兼真(楷)”的书家,深谙草楷融合到位的奥秘,故在他们眼里,各体皆可混用,因而大胆付诸实践中。

其二,关注细节,突出王字的瘦劲犀利。墓碑刻字大都在荒郊野外,风吹雨淋,如果再不注重细节的刻画,过几个朝代就会失神。所以,王铎在指导刘锡科等将王羲之书迹上石时,非常细致并严格要求显露“笔锋”。高清放大一些字的起笔,能发现有“尖”笔的存在;而末笔则多有回钩下带。同时行笔中时不时具有的游丝映带,进一步造成了气韵连贯畅通,宛如行云流水,美若清风佳人。即使偶有不连,但血脉不断。真个是把王羲之的笔性特点和每个字笔画呼应关系处理得洒脱淋漓,极具精神筋力,这一点形成了与怀仁、大雅高僧集字最突出的不同,就是碑面圆笔肥字相对少,方笔相对多,显得瘦劲洒脱,从劲挺中呈现出立体感。人们也许认为,这与石碑年代久远和传拓过多有关系,但关键还是在于集字刻字者有刻意的追求。毕竟,王铎本身书法精湛,章法娴熟,研究领会王羲之法书前无古人,相形之下,二僧难免逊色很多。

其三,悬于主线,任尔大小长短。王铎《安丘集王墓表》坚持了作为同为书法家的融会贯通,可谓意到笔随,变化多端,如在同样长的尺寸中,有的仅有8字,如拓本6页的第三行“希孟隆庆辛未进士”,第四行就多达11字。不管如何起落,如何互换,大小悬殊,长短殊异,欹侧倾斜。行字不求垂直匀称,行距不求密疏划一,字间却似乎又立着一根看不见的运笔轴线,每一字都重心稳当挂在线上。有的是险绝救应,有的是欹侧相柱,行靠主字,字靠主笔,好似在有规矩地挥洒,字的大小和字距之美尽显。这恐怕得经过多次的摹写和意会,才能让集字恰如其分,旋转翻腾,引人入胜。

其四,重复用字,竟无一出现雷同。王铎撰写的墓表不乏相同字。使用10次以上的字就接近了十个,其中“之”“不”“也”“公”“其”超过15次,逐一细察,不管碑面上出现多少次,没有一个是重复的。“之”字更是多达26次亮相,仍然找不出相同者,而且还注意尽量照应前后之字。如拓本4页第二行起首“之殁之四月之后”,三个“之”第一个近行书,第二个近草书,第三个近楷书。“也”字在碑面使用18次,那一个都有变化。它的使用好像都考虑了下一字的呼应。如果下一字横笔起始,“也”字末笔往往回锋左出带反勾,意连下一字,做好了一个势能上的铺垫。反之,选用无勾的流畅末笔“也”字。“宪石”“茂范”“进士”“君子”等是连接词语重复,它们的不同又取决于各段书写过程的急缓。再如拓本20页的“詹事詹事”紧挨,前一个“詹事”紧一些,后一个“詹事”松散一些,用心真是良苦。

当然,也不能就此断言,《安丘集王墓表》超越了怀仁圣教序碑、大雅的弘福寺碑。毕竟,与之相比,王铎的集王碑晚了九百多年,且也有字来自前二者的碑帖,不存在其风头可以盖过二僧一说。但这是继怀仁、大雅之后的又一座集王碑,把它列入王羲之书法史是没有异议的。王铎在集字过程中以书法家的非凡眼光最大限度地减少了集字的板滞之弊,在着眼涵盖王书笔画的特异性与组字结构的广泛性的同时,特别注重书家行书创作习惯,从而取得的气脉贯通。这必将早晚为人们所认识,成为当代书家研习王羲之书法的另外一个碑帖范本。