张贞画像

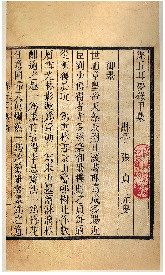

清康熙刻本《渠丘耳梦录》

《渠丘耳梦录》(简称《耳梦录》)是清初山东著名文人张贞撰写的一部文言笔记小说,现藏于安丘市博物馆。从体裁、笔法各方面看,与蒲松龄的《聊斋志异》(简称《聊斋》)非常相像。《耳梦录》,成书于康熙四十八年(1709);《聊斋》在蒲松龄生前已有抄本传世,乾隆十六年(1751)铸雪斋抄本是今存最早的一种。拿最早年代的《聊斋》抄本与《耳梦录》刻本比较,《聊斋》晚了42年。但按各自序言题识年份,蒲松龄又比张贞早30年。两部小说都是写鬼写妖,《耳梦录》成书又早,后来却难以与《聊斋》互相媲美。个中缘由,值得一说。

□张漱耳

张公蒲公互相倾慕

《耳梦录》的作者张贞,字起元,号杞园,又号渠亭山人。是一位集儒学、文史经学和书画篆刻艺术于一身的博学鸿儒,与当时顾炎武齐名,有“南顾北张”之誉。他1636年生人,年长蒲松龄5岁。俩人都是生在明末,长在清初。

蒲松龄毕生热衷功名,自19岁初应童子试后,便屡试不第。直到71岁时才援例出贡,5年后便去世。张贞在康熙二十四年(1685)49岁时举博学鸿儒,诏试太和殿,御试第三名,授翰林院孔目,复征拜待诏,皆辞不赴任。可见,蒲松龄除了有部《聊斋》,从封建科举及其他艺术才能衡量,张公压蒲公一头。为了说明问题,不必方方面面列举对比了,说说俩人首次见面的情景,就明了了。

两位老先生是康熙四十年(1702)相识。是年初夏,张贞在济南造访挚友吴琯府上时,吴琯之子吴木欣引见张贞结识了吴的外甥、诗人朱缃。朱缃偶识张贞后仅数日,便盛邀他参加一个家筵。筵席上,张贞与蒲松龄首度碰面。原来,时蒲松龄早已是朱缃的知音,三月份他来济南参加科举乡试,就住朱缃家里,得到安排照顾。试毕朱缃在大明湖摆了一桌,致两位老者相见。

蒲松龄虽与朱缃结为契好,但毕竟他比朱缃大了30岁。酒席之上,同代人的蒲、张一见如故,二人高谈阔论,不住地倾心交谈,互有相见恨晚之意。甚至当着主人的面,都不乏指奸责佞、贬恶诛邪之语。这都难怪。张贞作为著名文人,学富五车,著作等身。尤其俩人都在写文言笔记小说,加上又有相似的际遇和身世,诸如都算“避世之士”,颇具狷介之气,性格耿直、愤世嫉俗……当然会有探讨不尽的话题。筵席间,张贞向蒲松龄出示自己去年才写的《明湖记》。结合现场实况,蒲松龄对文章所写的凄清意境,回味许久,觉得“余哀”缭绕。日暮分手归途中,因此次结识而兴奋得高一脚低一脚,几次滑倒泥泞路。回到寓所都意犹未尽,顾不得洗漱,一挥而就写成一首七言古风《朱主政席中,得晤张杞园先生,依依援止,不觉日暮,归途放歌》。两天后,蒲松龄又写诗赞颂张贞潇洒出尘:“谁者肖作湖海人,将无似我老张君。箬笠犹沾绿江雪,奚囊尽括青山云。游仙欲把浮丘袖,笑我双瞳小如豆。髯兮髯兮游何之,布袜行缠从而后。”

两部小说颇多近似

《耳梦录》分甲、乙、丙、丁四集,共收录安丘一地的奇闻逸事119篇。其中甲集28篇,乙集14篇,丙集28篇,丁集49篇。侧重史料,兼顾现实,基本囊括了古往今来流传渠丘的名胜古迹和名人逸事。史料部分从旧有的故事衍化而来;记述底层的平民百姓及状写鸡犬猪牛传闻(个别近乎荒诞)的现实素材来自百姓的口头传说,但是鲜有作者的亲身经历。这一点,不免令人遗憾。

本来,张贞绝意仕途后,和蒲松龄一样,长期生活在农村,应该有机会接触农民,体察他们的疾苦。对封建社会贪官污吏、土豪劣绅对底层百姓的压迫,以及自然灾害的袭扰,应该都有切身的体会。蒲松龄就自称《聊斋》是“孤愤之书”,《耳梦录》系乡里锁言、传闻逸事,必然反映农民的疾苦才是,可惜没有。偶尔有,也是间接涉及。如丙集《张命长》中,起首的“山翁忞大师曰,孝子张命长,山东安丘人也。壮为县吏,任侠,睹诸吏受赇多不法,知吏不可为,则弃刀笔归耕垅亩……”好在对自然造成的民生灾难毫不客气,没有刻意回避。如丙集《李氏》讲述了因为康熙甲申大饥,落魄的丈夫孔玉奇,欲将妻子李氏领到邻县卖于男子。李氏得悉后,自绝食饮,丈夫百计劝诱无效,领到半路气血已槁。丁集《牛瘟》记述康熙己丑牛瘟盛行,死者无算;丁集《沙鸡》记述康熙丙午,过沙漠之鸡,说有地震之虞。不想却是未几岁大饥至,人相食。邑人死亡流移者十之五六,说者以为不减于明万历四十三年之惨。

从这些篇目看,《耳梦录》也不失为一部具有批判精神的作品。更不能否认的是,艺术上的成就与《聊斋》有极高的相似度,如都是篇幅有长有短。最短的如《郑牛》《鱼》,仅有8个字和10个字。叙次琐闻,井然简洁;而《训儿小说》《张玉伦》《画衣》,都是1500字左右;文言翻译成白话,都是情节生动曲折的短篇小说。丁集《赤蛇精》也有600字左右,所述志怪变化,如在目前,也不能与小小说同日而语。在借鉴继承史传文学传统方面,形成了与内容相适应的艺术形式和风格。

《耳梦录》的局限与不足

这样一本如此有近似度的古籍,却不能媲美《聊斋》,其社会影响、文学成就后来与《聊斋》拉开了距离。

原因有两大所限。一地之限和境遇之限。

本来,论社会影响,写鬼写妖他要先于蒲松龄,但119的篇幅又怎能与431篇可比?相差如此之大,盖因被“渠丘”限住了。他记得是一个县的奇闻逸事,试想,明末清初,渠丘能有多少人口?据安丘县志载,明万历十七年(1589)仅有19174户,46767人。明崇祯十五年(1642)后,战事不断,瘟疫流行,灾害饥荒加剧,不少地方十室九空。逢王一带(张贞隐居之乡)人烟几户灭绝。清康熙后,才见逃亡者回归。稀少的人间烟火,能产生多少有意义的故事?而《聊斋》就不一样了,人家那是放眼了大半个中国。

再说境遇。众所周知,蒲老先生是借花妖狐魅的故事来揭露社会黑暗,予以鞭挞和嘲讽。张贞对民间疾苦,仅是同情而己,至多把自然灾害暴露出来。对官场的黑暗,当局的昏庸,官匪的勾结,都不去冒犯揭露。为什么不能与蒲松龄一样?盖因两人的生存环境不一样。张贞有中举并授官的经历(儿子也考中举人),中举比蒲松龄早,且每步都是一次通关。虽然归隐杞园,但名分在那里,还享受着封建统治阶级对举人的待遇,比底层民众的生活水平高出很多。你想,一点都没有切肤之痛之人,怎么会对科举制度予以批判?又怎么能站在人民立场上写出具有政治意义的作品呢?

文学创作如《红楼梦》之曹雪芹,如《聊斋》之蒲松龄,没有恶劣的境遇,即便立意很好,才分很好,他也写不出能够立世的不朽之作。