富有传奇的稀有剧种蛤蟆嗡

文/片 本报记者 凌文秀 通讯员 韩银亮

10月24日晚,冠县宏湖蛤蟆嗡剧团演出的小戏蛤蟆嗡《武训推磨》在山东剧院成功演出。《武训推磨》是大型戏曲蛤蟆嗡《武训舍情》中的第二场,讲述的是时至少壮的武训,因办学大业,毅然拒绝年轻寡妇梨花的倾心爱慕的故事。稀有剧种蛤蟆嗡,是山东冠县的地方戏,但是在山西夏县、河南淅川县也有独具特色的地方戏曲蛤蟆嗡,这些蛤蟆嗡是否同一剧种,传承是否具有联系性,发展是否有其借鉴性!探寻稀有剧种蛤蟆嗡酷似雨后蛙鸣声。

在冠县地方戏蛤蟆嗡之外,山西夏县、河南淅川县也有独具特色的地方戏曲蛤蟆嗡。 山东冠县蛤蟆嗡,是流行在冠县桑阿镇一带的小型地方戏曲剧种。50年代最为盛行,直至70年代,因该剧种主奏乐器板胡发音浑厚悦耳,嗡声嗡气,听起来酷似雨后蛙鸣,蛤蟆嗡剧种由此得名。山西夏县蛤蟆嗡是遗留在山西夏县祁家河一带的小剧种,起源于西山头村。

河南淅川县蛤蟆嗡。自公元1877年(清光绪三年),至今已有上百年的历史。因唱腔像蛤蟆发出的嗡嗡声,主要伴奏乐器琴头又有蛙状雕饰物,拉起来嗡嗡作响,人们便把这种乐器称做“蛤蟆嗡”,同时曲种也叫蛤蟆嗡。

稀有剧种奇特的乐器蛤蟆嗡

地方戏蛤蟆嗡,主演奏乐器叫蛤蟆嗡,剧种叫也蛤蟆嗡,剧种唱腔主调为嗡嗡音,又将本土方言加进去,形成了各地独具特色的蛤蟆嗡。

山东冠县蛤蟆嗡的主奏弓弦乐器“二胡头”(或称“胡子”),是用椿树根制成的,蒙以桐木薄板,上配30多厘米长的琴担和两根丝弦及马尾弓,演奏起来酷似蛙鸣,因此而有了蛤蟆嗡的名称。

山西夏县蛤蟆嗡,该剧种乐器独特,该剧种的胡琴能手杨学银自制成一种独具特点的胡琴为伴奏乐器。胡琴杆有二尺长,用梨木做成,琴筒直径为三寸左右,用桐木做成,比现今的二胡粗而长,琴筒用蛇皮蒙制,用的是两根丝弦,演奏出的声音好似蛤蟆嗡嗡叫一般,别具风味。

河南淅川县蛤蟆嗡琴杆二市尺余,琴头有形似蛤蟆的木雕装饰。两根老弦从口中吐出,其琴筒似二胡、蒙皮,发嗡嗡之声。蛤蟆嗡依靠双膜共振来发音,发出的声音是复合音,二胡等乐器是依靠一个膜的振荡来引起共鸣的,这是蛤蟆嗡最大的特点。

稀有剧种蛤蟆嗡传承的原始基因

蛤蟆嗡的历史一团迷雾,史志不载。前辈艺人的叙述五花八门。在笔者进一步分析中发现蛤蟆嗡的传承,有相同的原始基因。

一是地方戏蛤蟆嗡在唱腔方面都如蛤蟆叫的嗡嗡声,都夹杂了本地方语言又形成了独具特色的地方戏,受百姓欢迎。 二是蛤蟆嗡剧种都是类似胡琴的“蛤蟆嗡”主奏乐器。这种乐器大多不是市面上出售的现成乐器。多是老辈人传承下来的自制乐器。这种乐器属于“胡”一类,发声原理相同,但音质音域又与“胡”有些不同, 蛤蟆嗡发出的低音音色丰满,既有大提琴低音的厚重韵味,又有马头琴粗犷深沉之韵。

三是表演形式和内容灵活,表演可化妆可不化妆,两三个人都能表演,表演内容基本来自民间的本土的小故事,编排的小戏,大多无帝王将相的大戏。

出现和形成时间的传奇。虽然都为蛤蟆嗡地方戏,但在出现和形成时间上不同。河南淅川蛤蟆嗡出现1877年(清光绪三年)。淅川已逝艺人周纪章、张老五、黄同杰等人讲,唐代就有唱蛤蟆嗡的,他们的演出社班所敬供的就是唐王。山西夏县蛤蟆嗡出现约清朝道光年间。清朝道光年间,西山头村的煤窑比比皆是,陶瓷业日益发展。因此吸引了山东、河南、陕西、湖南等一些省市的商人,逢年过节,这些小商贩和村里年青人总喜欢聚集在一起,唱歌、唱戏南腔北调融合在一起,加上当地的语言习俗特点,逐步形成了悠扬缠绵、委婉动听,具有独特风格的“蛤蟆嗡”小剧种。山东冠县蛤蟆嗡,清末民初时期由河南南乐县艺人孙和顺传入,当时孙和顺因灾祸背井离乡,流落到冠县桑阿镇一代,融入了地方戏种的唱腔和表演方式以及地方语言,逐渐形成了冠县特有的一种地方戏,即“蛤蟆嗡”。1960年7月成立蛤蟆嗡戏班,后又撤销。

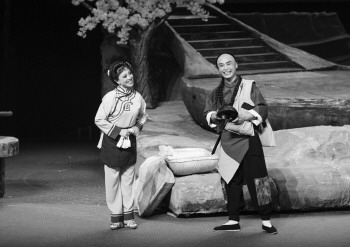

蛤蟆翁剧照。(资料片)

稀有剧种蛤蟆嗡传承体系的秘密

通过以上分析,不难发现蛤蟆嗡传承脉络越来清析。

蛤蟆嗡最早出现的时间,应为道光年间,源头为山西夏县西山头村。从各地蛤蟆嗡出现时间分析来看,山西夏县西山头村出现较早,而且作为蛤蟆嗡戏班也最早出现。后来由于日寇的侵略,山西夏县蛤蟆嗡剧班四散逃荒到河南、河北、山东等地,艺人边唱戏边乞讨,作为河南淅川和山东冠县相对山西等地社会稳定,所以流浪艺人在此生根授艺,形成了本土化的蛤蟆嗡。

蛤蟆嗡产生的历史与山西夏县西山头村相吻合。山西夏县西山头村,在明清到20世纪70年代,是晋、冀、鲁、豫有名的生产煤炭和陶盆、陶缸的地方。山东、河南、河北的商人,他们赶着毛驴,来往不绝,终年不断。逢年过节,这些小商贩和村里年青人总喜欢聚集在一起,唱小戏南腔北调融合在一起,加上当地的语言习俗特点,逐步形成了具有独特风格的“蛤蟆嗡”小剧种的历史是具有可考证的。河南淅川蛤蟆嗡戏班供奉唐王,更加说明来自山西,因为唐王为山西人,作为从山西来的戏班,供奉唐王就如山西商人供奉关公一样,来寻求家乡神灵的庇护,保佑平安。

蛤蟆嗡乐器应为艺人自己做的特殊“胡琴”

从蛤蟆嗡的乐器来分析,这种蛤蟆嗡不是市场上可以购买的定型的乐器,而是艺人在生活环境中自己做的,有的在乐器的杆上部雕刻有蛤蟆形状,还有的将发音的桶做成蛤蟆形状。弓子大同,弓子的丝为两根,有的用尼龙丝,有的用马尾;发音膜,用的材质各异有的蒙蛤蟆皮、有的蒙蛇皮、还有的蒙其他兽皮。制作材质有的用梨木有的用椿木,从中看出这种乐器是艺人因材制作。

2015年11月,山东省文艺院团改革发展调研组到聊城调研时,意外获知了冠县蛤蟆嗡剧种,促成了山东省艺术研究院和冠县创排大型蛤蟆嗡戏曲《武训舍情》的合作。2016年8月在山东省会济南上演。随着这种新的戏曲抢救模式的成功实现,我们有理由相信,其示范作用可推广到全省乃至全国。地方戏作为非物质文化遗产,是人类文化多样性的生动展示,也是人类创造力和智慧的结晶,不仅是我们国家和民族的骄傲,也是全人类的共同财富。稀有剧种蛤蟆嗡成于山西,传承扎根与冠县等地。只有政府和民间共同把地方戏,坚持不懈地传承与发展下去,才使其具有长久的文化生命力和文化吸引力,才能使古老的戏曲艺术焕发出璀璨夺目的光芒,才能使戏曲传承人类文化精神生生不息。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。