季羡林与饶宗颐并称“南饶北季”。

广受赞誉

“整个亚洲的骄傲”

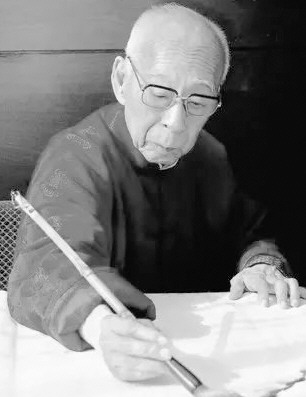

饶宗颐先生,是中国当代著名的历史学家、考古学家、文学家、经学家、教育家和书画家。饶宗颐是国际上影响深远的国学泰斗,荣膺“全球华人国学奖终身成就奖”,曾与钱钟书并称“南饶北钱”,与季羡林并称“南饶北季”,2011年被推举为西泠印社第七任社长。 海外学者公认,饶宗颐教授是“整个亚洲文化的骄傲”,称他是“东方鸿儒”“汉学泰斗”。

内地学界对饶宗颐也是赞誉有加。著名学者钱钟书说饶宗颐是“旷世奇才”;季羡林坦言“心目中大师就是饶宗颐”;冯其庸对饶宗颐非常钦佩,“他是一个全能的人才,这样的人才全世界也找不到第二个,他的领域太广大了!”

季羡林在《饶宗颐史学论著选》序言中写道:“每一次有比较重要的文物出土,他立刻就加以探讨研究,以之与纸上遗文相印证。他对国内考古和文物刊物之熟悉,简直远达令人吃惊的程度。即使参观博物馆或者旅游,他也往往是醉翁之意不在酒,而是时时注意对自己的学术探讨有用的东西。”

博学精深

最早提出“海上丝路”

饶宗颐字固庵、伯濂、伯子,号选堂,1917年出生于广东潮安。他的家族富甲一方,家学渊源更是深厚,父亲饶锷在家乡建起了潮州最大的藏书楼“天啸楼”。他朝夕沉浸于“天啸楼”中,每天与书为伴,与诗为偶,16岁开始便继承先父遗志,续编其父饶锷的《潮州艺文志》,这是他踏入学术界的第一步。

饶宗颐从事学术研究80余年,以博学精深见称,在甲骨学、古文字学、简帛学、上古文献、考古学与上古史、古代中外文化交流史、敦煌学、宗教史(包括道教、佛教史、婆罗门教等)、民族学、历史学、潮州学、艺术史、古典文学、词学和目录学等领域都有极重要的贡献,为海内外著名的国学大师。

饶宗颐已刊著作和论文集54种,主编的学术书籍24种,主编、撰著大型学术丛刊3种(共48册,部分属饶教授自著),曾主编学术期刊4种,发表学术论文539篇,其他学术、文化类文章421篇。

1959年,饶宗颐出版了巨著《殷代贞卜人物通考》。这部书以占卜人物为纲,将占卜大事融会贯通,全面地展现了殷代历史的面貌。凭借这部著作,饶宗颐于1962年获得法国法兰西汉学院的“儒莲汉学奖”,这一奖项被誉为“西方汉学的诺贝尔奖”。也因此,与罗振玉、王国维、郭沫若、董作宾并称为“甲骨五堂”。此外,饶宗颐与丝路文化的渊源由来已久,他还是最早提出“海上丝绸之路”的学者。

为读懂最原始的经典,不惑之年的饶宗颐开始学习梵文,一年后就被聘为印度班达伽东方研究所研究员和永久会员。过了花甲,他再度挑战同样有“天书”之称的楔形文字。

2003年,台湾出版了《饶宗颐二十世纪学术文集》,大陆版则于2009年推出,共14卷20册,分别为史溯、甲骨、简帛学、经术礼乐、宗教学、史学、中外关系史、敦煌学、文学、诗词学等。大体上呈现了饶宗颐学术世界的面貌,据之足以了解选堂治学的路径与转捩。

日本著名汉学家池田温教授曾说,二十世纪上半叶中国最具代表性的学者是王国维先生,而下半叶是饶宗颐先生。

艺术巨擘

诗书画琴样样俱佳

饶宗颐不仅是一位学术大家,且是一位艺术巨擘。迄今已出版文学著作10多部、书画汇集近50部。他在诗、书、画、琴各领域都有高深的造诣。在诗词方面,在少年时代就曾以作《优昙花诗》而有神童之誉。青年时代一卷《瑶山诗草》,被称为“抗战史诗”。此后,饶宗颐一直持续着诗词创作。

在书画方面,饶宗颐造诣尤深,山水、人物、花鸟兼能,各体书法无不精通。书法作品包括甲骨、金文、简帛、篆、隶、楷、行、草等各体书法,以及晋、唐、宋、元及明遗民诸家笔意。绘画作品,自上世纪50年代至今各类形式的创作,如敦煌白画、禅画、西北宗山水、荷花等。

他擅长山水画,人物画则精攻白描。张大千曾说:“饶氏白描,独步天下。其山水画,更是推陈出新,自成一派。”饶老素爱荷、画荷,以“饶荷”驰名。

饶宗颐的书法,既有汉简又有魏碑,既有王羲之、颜真卿之气,亦有苏东坡、米芾之韵,雄健如龙飞凤舞,洒脱似流水行云,集翰墨真功与学者诗人才情于一身,金石之风与灵秀之气溶于血脉。没有中国传统文化的长期浸润、没有对儒释道的毕生修养,绝难达到如此高境界。

“饶宗颐星”

小行星以他命名

2011年10月,江苏南京紫金山天文台将国际编号为10017的小行星命名为“饶宗颐星”,嘉奖他对中国文化事业乃至对人类文化发展作出的杰出贡献。

饶宗颐当年11月在香港出席“饶宗颐星”正式命名仪式,他表示,颁星过程十分神秘,事前全不知情,直至结果公开后,饶的幼女饶清芬才临时通知父亲。

饶老生于1917年,而十分巧合的是,小行星编号最尾两个数字亦是“17”。

时任中科院紫金山天文台党委书记鲁春林表示,小行星命名具有国际性、严肃性、唯一性和永久性,是一项崇高的国际荣誉。“饶宗颐星”的命名众望所归,彰显了饶教授的治学精神和学术成就,对弘扬博大精深的中华文化和促进中外文化交流将产生深远的影响。

(本报综合)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。