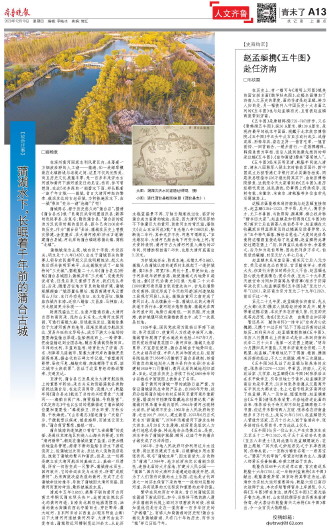

大图:蒲园古济水河道遗址(傅琨 摄)

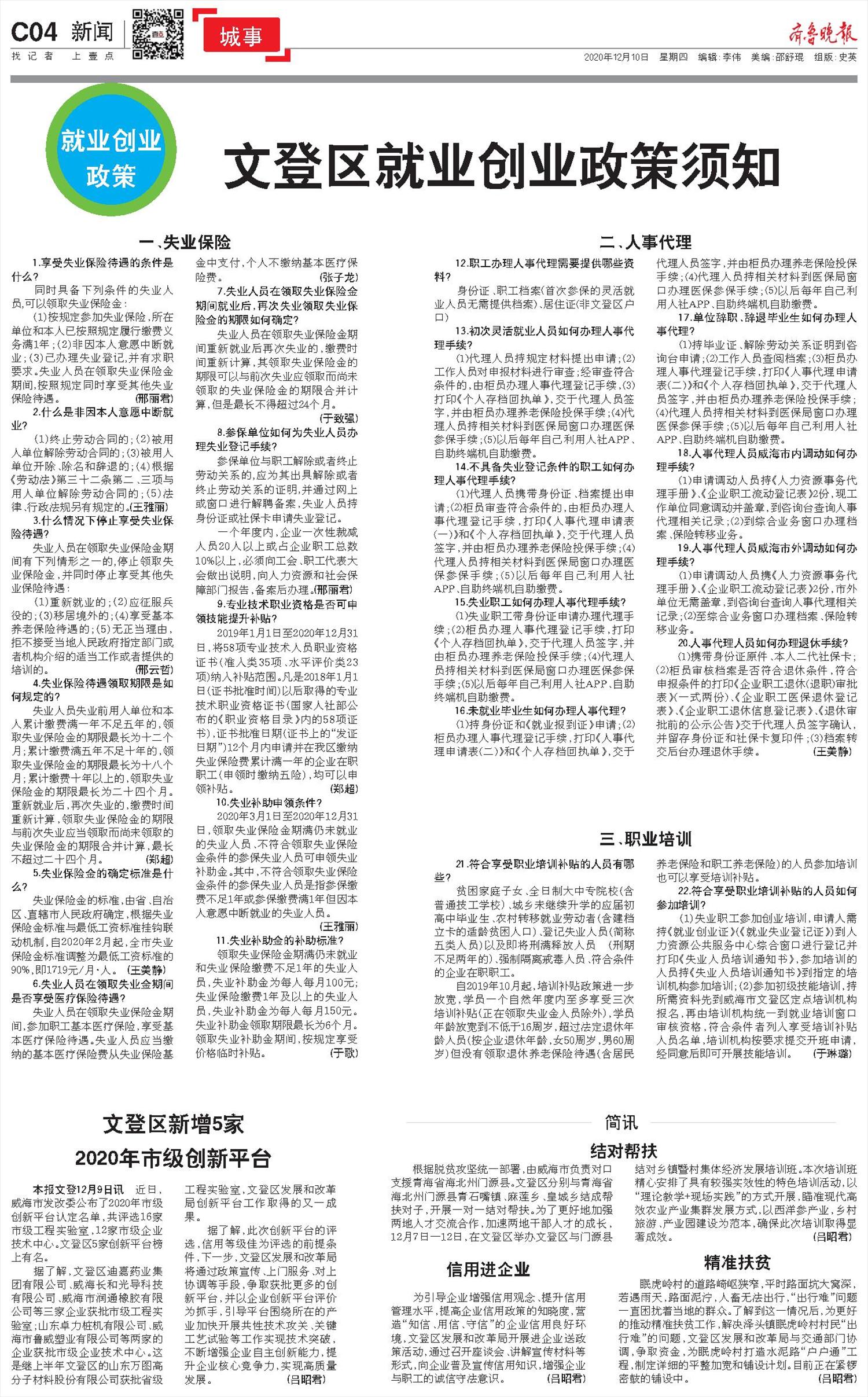

小图:清代蒲台县城图(来源《蒲台县志》)

□薛翰章

在滨州黄河国家水利风景区内,坐落着一方烟波浩渺的人工湖——蒲湖,如一块绿翠镶嵌在北镇新堤与老堤之间,这里不仅风光秀美,而且历史文化底蕴丰厚,是一百多年来济水古河道和黄河下游河道变迁的见证。然而,你可曾想到,在这5米多深的一湖碧水下面,却长眠着一座千年古城——蒲城,昔日大清河畔经济繁荣、航运发达的古老县城,为何被淹没水下,由一城“桑田”变为一湖“沧海”了呢?

蒲城得名,源于历史悠久的“蒲台县”。据清《蒲台县志》载:“邑境汉武帝间置湿沃县;新莽时改延亭县,后复名;隋改蒲台县。”蒲台县的前身为汉武帝时期的湿沃县,距今已有2100余年的历史。作为“蒲台县”县治,蒲城在历史上曾数次修建。金复置后,在大清河南岸(济水古道)新建蒲台县城,河北岸的蒲台镇遂称蒲北镇,简称“北镇”。

蒲城城垣为土筑,城内设十字街,外设四关。明永乐十八年(1420),出生于蒲城西关的唐赛儿领导农民揭竿起义反抗明朝统治,起义失败后西关被明军夷平,从此蒲城变成了一座独特的“三关城”。据乾隆二十八年《蒲台县志》所载《蒲台县城图》,蒲城并非“三关城”,究竟是传说有讹,还是后来又重修了西关,我们无从考证。后来,随着历任地方官员的陆续扩建,蒲城规模颇盛:“城西置社稷坛、城西南建有风云雷雨山川坛、东门外有先农坛、东北有历坛,城隍庙在城内东南。还有八蜡庙、文昌庙、马神庙;北关北极阁更为壮观……”

财源茂盛达三江,生意兴隆通四海。大清河自西向南而来,流向山东东北。大清河水深河阔,可通行高桅大船,沿线航运发达,蒲城依靠位于大清河南岸的地利,逐渐发展成为航运发达、贸易兴旺的水旱码头。成为下游大小盐场的重要海盐输出渠道。盐船溯流而上,一路停靠,把食盐输送到全国各地,随后再满载货物而归。丰沛的水利,丰盈的盐利,培育壮大了济南、齐东、利津等几座城市,紧靠大清河岸的蒲城更是深得其惠。据金代的石碑文字记载,“南望清河影带,昼夜不息,舳舫交错,商旅蝉阵于东西,滨之城市士庶蚊聚”,佐证了这里曾经的船运繁荣,交通发达。

至清代,蒲台县已发展成为大清河航运线上的重要中转站。来自关东的货船满载各类物资抵达蒲台后,在此交易周转,流通八方。乾隆年间《蒲台县志》载述了当时的兴旺景象:“大清河……海舶自闽广来,商贾辐辏,号称殷富”,《武定府志》中也以生动的笔触描述了蒲台城的位置和重要性:“秦堤拱卫、济水环萦,万秋云翔,千秋海表。”《山东通志》描述蒲台:“关临广斥,千艘载雪以俱来,镇表海邦,百雉连云而北拱。”蒲台商贸繁荣,盛极一时。

蒲台城南的道旭渡口曾有“九省通衢”的美誉,是通往京津地区和进入山海关的要道,古称“清河横带”。朝廷在蒲城设置了盐道,以便加强该地盐务管理。源源不断的盐船自济水下游逆流而上,经蒲城过关而去,发达的人流物流信息流,造就了蒲城的繁兴和富庶。但是,这一切都是建立在大清河航运的基础之上,基础一旦溃塌,所有一切皆变成一尺繁华。蒲城傍水而生,因河致兴,它的命运注定与水有关。所谓“成败萧何”,后来两度决溢改道的黄河,变成了左右蒲城命运的推手,导致了蒲城因大清河而盛,因黄河而衰的命运,最终被淹没水底。

清咸丰五年(1855),桀骜不驯的黄河自河南兰考铜瓦厢东坝头决口。此前流往皖北苏北的黄河河道,自南向北剧烈地游荡摆动,汹涌的黄水奔腾向西北夺路而去,穿巨野泽、灌大运河,自东阿旧治以西鱼山(现东阿鱼山镇)以下大清河河道被黄河所夺,大清河由此不复存在。蒲城附近河槽刷宽达30余丈。从此济水拖蓝盛景不再,万轴云翔渐成过往,临济的蒲台成为临黄的城池。但是,因大清河河床容纳不下体量巨大的黄河,致使河水时常泛滥。潘俊文《议山东治河说》载:“自光绪八年(1882)后,除断流二年外,其余无岁不决,河患可谓深矣。”至光绪初年,大清河已渐由地下河变为地上河。有关资料表明,黄河夺占大清河河道入海后的27年间,河槽淤积抬高7.25米,比原大清河底高出3.25米。

为护城池安全,防范水淹,光绪九年(1883),蒲城人在蒲城以南的道西村北筑起了一道护城堰,高3米多、顶宽7米,周长十里。即使如此,由于河床逐年淤积抬高,致使蒲城之内地势日趋低洼。据《历代治黄史》记载:光绪二十六年(1900)黄河凌汛期自张肖堂处决口,合龙后溜势改变南移,固定形成了今天的河道(滨州道旭险工段现行河段)。从此,蒲城由黄河之南变成了黄河以北,与北镇融为一体,蒲城以北的大清河故道不再行水。黄河泥沙愈积愈高,蒲城夹在两条河道中间,地势日趋渐低,一到汛期,河水漫滩,被护城堰环绕的蒲城被困水中,成了一处孤岛凹地。

1938年春,国民党政府为阻挡日军南下进犯,炸开花园口,使黄河人为改道夺淮河入海,蒲城暂时脱离了被水淹没的危险。1947年3月,国民党政府堵复花园口,黄河归故,蒲城又危若累卵,不宜居住使用。蒲台县城由于地势凹洼,已失去续存价值,中华人民共和国成立后,经国务院批准于1956年3月撤销了蒲台县建制,其黄河南岸的域地划并入博兴县和齐东县(齐东县建制1958年11月撤销),黄河北岸的域地划归滨县。至此,这座在历史上存续了长达1800余年的古县城在中国版图上被抹去了名字。

鉴于黄河对蒲城一带的威胁日益严重,为保证蒲城居民生命财产安全,自1965年开始,政府分批将蒲台城内的村庄移民至黄河堤外重新安置。据滨州市档案馆馆藏地名档案记载:“新蒲城村原系蒲台城内居民,1964年黄河出现特大洪汛,护城坝不安全,1965年由人民政府的安排,迁出100户,500人,建立新居,1972年6月正式更名为‘新蒲城’”。1976年汛期黄河下游发生特大洪水,8月29日大水漫滩,政府紧急组织人力进行地毯式排查,将此地余众悉数迁出。是夜,洪水冲决了蒲城护城堰,瞬间,这座千年的蒲台古城变成了汪洋泽国。

1982年,当地人民政府巧妙利用这片水洼优势,将这里改建成了水库,以缓解城乡用水紧张状况,取名“蒲城水库”,因水面浩大,后改称为“蒲湖”。1984年,地方政府决定以蒲湖为依托,连接北面的大片湿地,扩建为人民公园——“蒲园”,园内的大清河古道遗迹经疏浚开挖,成为了人们荡舟泛艇的水上乐园,这也是古代四渎之一的济水保留下来的唯一一段相对完整的河道,具有浓厚的文化积淀和重要的史考价值。

繁华在风吹雨打中消失,昔日的蒲城沉没在蒲湖下渐成回忆。如今,当络绎不绝的游人漫步在蒲湖的长堤上面对万顷碧波的时候,有谁知道他们是行走在一道有着一百多年历史的“护城堰”上,有谁人知晓蒲湖的历史呢?蒲台古城化身蒲城新湖,只有几十年的历史,而作为“城”却已历经千年。