复建后的任家花园——绮园景色优美。 本报记者 邹俊美 摄

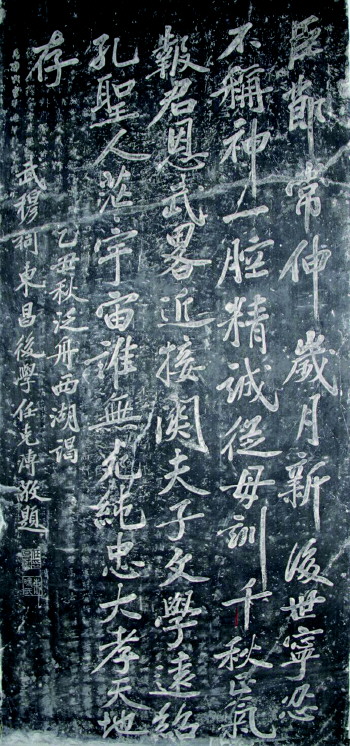

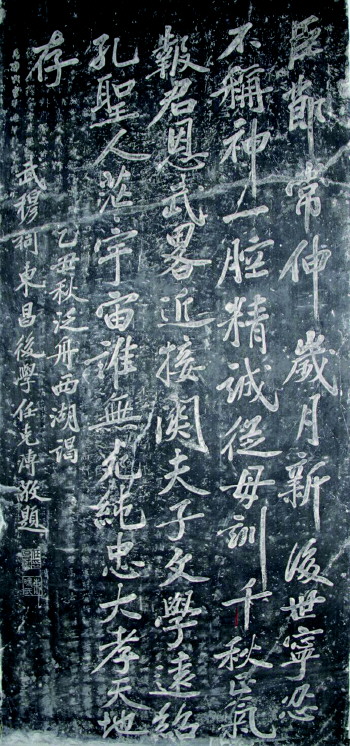

杭州岳王庙内,任克溥手迹《咏岳飞诗》碑文。

任家峰在家谱中找出了3进士15举人。

解放后拍摄的“中华书局东昌分局”。

任氏家族位列任、邓、朱、傅、耿“东昌五大家”之首,首先因为它是一个诗书浸润的家族,自古诗礼连脉,名流辈出;其次是家族为官者,勤政爱民、清廉正直、颇多作为;致力文教事业者,诲人不倦,言传身教。

从任克溥到任职各地的知县、知府们,他们的显著事迹既见于正史,也传布于稗官野史中,以至于在民间广泛流传。近日,任氏后人60岁的任家峰翻阅着民国九年的《任氏族谱》,对记者讲述了家族历史的辉煌。

诗书传家:三进士十五举人 贡生诸生逾二百

任家峰从族谱中,查阅出进士3人、举人15人,监生、贡生及府县生员200多名。据他介绍,进士有任克溥(1645年中)、任兆熙(1736年中)、任郿佑(1794年中);举人有任彦昉(1675年中)、任士璜(1690年中)、任兆松(1741年中)、任宣锡(1744年中)、任兆骏(1752年中)、任锐锡(1759年中)、任逢运(1774年中)、任兆炯(1780年中)、任廷佑(1794年中)、任文甲(1828年中)、任矩曾(1844年中)、任镕(1870年中)、任环增(1870年中)、任金如(1876年中)、任光弼(1894年中)。

谈及任氏来东昌府的渊源,他说,始祖任义因军功授明威将军、平山卫指挥佥事,迁居东昌,成为任氏家族的第一世祖。其后八代世袭明威将军或平山卫指挥佥事。任义曾孙任镇被授礼部司务,开始了任氏文风显扬的新时代。

在族谱中,从任怀茂、任怀喜、任怀策、任怀良、任怀醇兄弟五人以下分为五支。任克溥及其后人属于长支。任克溥兄弟四人,他排行为四。自从任氏步入科举之路时开始,家族历代重视修身、齐家、治国、平天下的封建传统教育。如任克溥晚年就闭门课子,闲暇时为社会公益服务,捐款修葺了文庙、光岳楼、邑神庙等文化古迹。

任克溥有四个儿子,他把他们都培养成对社会有所贡献的人。任克溥长子任耿昉由监生补内阁中书,升浙江湖州同知;次子任彦昉,康熙十一年(1672年)举人;三子任俊昉,以拔贡升迁至东川府知府;四子任伟昉,以岁贡生任湖北荆州府监利县知县。世代重视家庭教育,这正是任氏家族在任克溥之后依旧才俊辈出的原因。

凛然正气:正直敢言任克溥 严惩腐败任彦昉

任克溥(1614~1703),字海眉。初授南阳推官、授吏科给事中,当时他就认为励精图治,首重守吏,故上疏“清铨选、严保举”,提出选人举官要秉公,要慎重。转刑科后,疏劾顺天乡试给事中陆贻与同考官李振邺、张我朴等人交通行贿,使他们受到法律制裁。

升任刑部侍郎后,屡以减赋、惩贪、禁奢等事上疏,说别人不敢说的话,皇帝说道:“人言任某强干,诚然。”当时有刘姓人告白莲教将在东郡作乱,有官员主张派兵进剿,任说:“刘姓是一个疯子,我早就认识他,此话不必当真。”因此免掉了聊城一场兵患。康熙十八年(1679)以京察“才力不及”,拟降调,皇帝叫再议,改以“不谨”被夺官。康熙三十八年(1699)被复原衔;康熙四十二年(1703)赐尚书衔。

任克溥敢于针砭时弊。他在一份奏折中说:“有司十分精神,三分办政事,七分奉上官。……有司精神有限,竭尽心思,弥逢上官之不暇,而何暇于政务乎!”意思说,如果官员们只是一门心思地巴结逢迎上司,只能拿出少部分精力干公务。要求严肃处理这类事情。

任克溥以刚正不阿、敢讲真话、厚爱家乡著名,因此他留在史书中的故事和民间的逸闻传说非常之多,以至于鲁西无人不知“任蝎子”的绰号。他的传说故事著名的有《山东无粮》、《免税碑》、《咬马虫》等,成为脍炙人口的口头文学佳作。

除了任克溥的逸闻多之外,像任彦昉、任耿昉、任士理、任兆熙、任兰祐、任兆鲲等人,都在任职之地的志书或民间存有佳话,皆有清官之誉。如任彦昉任职江西抚州知府,在任期间,正直秉公,以理服人,严治贪污腐败,多次整治乡间恶人,颇有口碑。任兰祐担任宁波、杭州知府时,荡平海盗,平反冤狱,政绩突出。

清正廉明:清廉同知任耿昉 贫穷进士任兆熙

任氏官员多以清廉出名。任克溥长子任耿昉担任浙江湖州同知时,多次承办漕运,经手很多钱粮,毫不纳私,漕帅说他“清廉第一”。后因疾病退休,湖州官吏和百姓夹道相送,称颂他的恩义。

任伟昉,岁贡,在担任湖北荆州府监利县知县时,关注民生,处心积虑地替百姓着想,经常资助困难人家,很受百姓爱戴。

任士理在江西担任知府时,曾革除当地溺妇的旧俗,昭雪沉冤,政绩颇多。在任十四年,因为体谅人民生计,催促属县交纳赋税不力,而被革职。任士理至性敦厚,乐施于人,“解囊倾困以济无”。

任兆烔先后担任江苏浦县知县和苏州知府,在任十二年,修复了许多名人纪念遗址。他政绩卓著,受到当地人民尊重。后来因为漕案牵扯,被弹劾降职。平反后,授户部主事。

任兆鲲任陕西平凉县知县,升泾州知州,他为摆脱百姓贫苦,教给他们养蚕和纺织,使他们走上致富之路,百姓口碑载道,为之立生祠。

任兆熙,字上林,一字浚庐。乾隆元年(1736年举人,乾隆十年(1745)乙丑科第二甲42名进士。任保靖县令时,宽而不纵,清而不矫。他从不乱听下属随意之言,视百姓如骨肉。后任安仁等县知县,再到陕西,乾隆二十九年任补醴泉县知县。担任知县二十余年间,“皆以文学殇吏治,因失察挂误,去职,宦囊空空。”竟然“归里,贫仍不能自给”,年六十五以呕血卒。“一名进士出身的县太爷,因清而贫,如此清官足以名标千古!”任家峰不由感概说。

此外,任氏家族还有一些以教书育人见长的。任逢运历任多地知县后,致仕归里。而后传授学生,因教学得法,生徒众多,使之蜚声乡里。他长于书法、诗文,著有诗稿;任兰祐晚年曾主讲临清岱麓书院;任兆熙归里后,主讲甘肃兰州书院,“授徒于外,成就者众”;举人任金如、私塾教师任福祐都参编、选评过一些举业类作品,在教书育人方面贡献卓著。

王露亭和他的书局

在近年出版的一本摄影集中,有一幅标明“中华书局东昌分局”的老照片,古城老居民说它是古城新书业的标志、较早的仿西式建筑、民国年间罕见的二层楼房,赞美之情溢于言表。

东昌古城在明清之际就是北方书业发达的中心,到了民国初年,除了木版印刷依然活跃外,铜版印书业、铅印书籍也都逐步发展。中华书局东昌分店就是在这种形势下应运而生的新型书店。

中华书局东昌分局之创办人是王露亭先生。他祖籍堂邑县马屯,家庭贫寒,幼年失学。以推小车、做小生意糊口,虽然文化程度不高,但对文化事业,满怀热情。

王露亭勤劳数年后,渐有积蓄,来古城经营纸笔等文具,后业务拓展,字号为“文华书局”。不久,与上海中华书局负责人洽商协议担任鲁西十二县之经销人,推销新文艺读物,于鲁西北地区文化启迪,起了重大作用。

1914年,文华书局更名为“中华书局东昌分局”。起初,书局在楼东大街路南一处院子里。1921年,自建楼房于东口偏东路北,迁入营业。

民国十九年(1930年),聊城遭匪徒洗掠,东昌分局楼房被焚。王露亭勘验遗迹,一一拍照,携以赴沪以商善后。上海中华书局当事人认为此是意外,并非经营失策,又贷以巨资,帮助他重新开业。王露亭归来后,重建楼房(上照片),迅速开张。

中华书局经营的图书以上海中华书局的教材书为主,还有其他书局的小说、文艺书刊,以及工具书、英文书籍等。象《独秀文存》、《胡适文存》、鲁迅、郭沫若、蒋光赤、丁玲、张恨水、曹禺等进步作家的作品也先后有售。

民国二十六年(1937年)后,聊城为山东省第六区行政督察专署所在地,专员兼保安司令范筑先将军号召军民抗日救国,发表誓死不南渡黄河之皓电,一时人心振奋,同仇敌忾。当时,东昌分局楼房,成为“战地文化服务社”,印发抗日小学教材及大量抗日救亡书刊,行销鲁西北及冀豫广大地区。

聊城沦陷后,东昌分局停业,王露亭举家迁往济南。抗战胜利后,王露亭又携眷返聊城旧居,中华书局东昌分局未再经营。

王露亭在经营中华书局东昌分局期间,对杨宅海渊阁藏书的保护颇为重视。他到上海与中华书局总经理陆鸿逵谈及此事,都希望能将这些宋元版的精品影印,以保存这些国粹文献。

王露亭访杨宅管家邓穆卿,决心共同促成此事。杨家王夫人思虑再三,又邀请地方名士共同商谈,终因社会动荡、珍本外运恐生意外而拖而不决。此后,海源阁宋元珍本、部分版本碾转保存于一些图书馆。但是,受到保护的仅是其中一部分,多数在战乱中毁坏。王露亭一片热心未能发挥其作用。

1966年,这座具有重要历史价值的建筑在扩街时被拆。开拓聊城新书业、为新文化启蒙做过贡献的王露亭,晚年以家庭缝纫维持生计。1967年3月22日,因病与世长辞,享年87岁。

(本报记者 杨淑君)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。