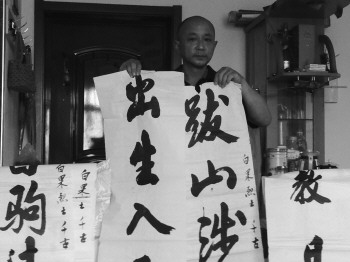

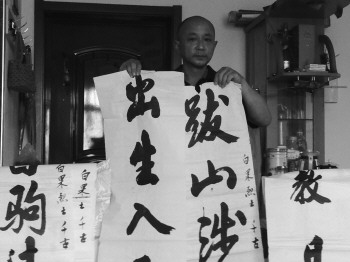

白果烈士的孙子邓克瑞手拿家存挽联,讲述祖父抗日事迹。

白果烈士的孙子、今年52岁的邓克瑞家,上百副挽联一存就是几十年。“这都是1973年爷爷回家安葬时,江苏省建湖县和聊城的单位及群众赠送的,是他们为慰籍烈士魂归故里而写就的,赞扬了我爷爷的不朽功绩和风范。”邓克瑞一边翻看一副副挽联,一边对记者讲述着他爷爷、聊城著名烈士白果(原名邓延熙)的事迹。

回忆>> 两城悼烈士 挽联颂英魂

邓克瑞告诉记者,爷爷邓延熙自1938年离开聊城奔赴延安后,仅在1940年来过一封信,此后就再也没有了他的信息,“爷爷离家走时,我父亲邓庆增才5岁,当年11月日军占领了聊城,就跟着我奶奶外出避难。他们母子终日担惊受怕,日夜盼着我爷爷归来。”

打跑了鬼子,邓延熙没有归来;全国解放了,邓延熙还是没有归来。家里的老母亲、小脚女人却承担着家庭重担的妻子、儿子邓庆增以及不记得父亲模样的女儿,四处打听他的下落,盼着他突然家来,“然而,一年又一年,花开又花落,爷爷始终没有回来,也没有音信。”

邓克瑞说,直到1973年,在地方政府和热心人士李士钊、靳光明(革命后改名林志方)等帮助下,终于确认1942年牺牲于江苏省建湖县的著名抗日英雄白果就是邓延熙。

在两地政府安排下,1973年12月,带着邓延熙86岁母亲薛英泰老人的感谢信,烈士家属专程前往江苏建湖祭扫烈士墓,受到建湖县领导和群众的热情接待。

12月11日,建湖县白果公社举行了三千多人的追悼大会。县级机关、企业、学校、各界知名人士都送了花圈和挽联。当地党委和群众缅怀烈士的丰功伟绩,要求留下一半烈士的骨灰埋葬原处,以便年年祭扫,永久纪念。

邓克瑞回忆,1973年12月20日,烈士的遗骸在建湖县民政局领导的护送下到达聊城,当日下午3时,在聊城县革命委员会礼堂举行了庄严隆重的追悼大会,会场上摆放了建湖、聊城两地单位和群众的大量花圈及挽联。此后,烈士骨灰被安放在聊城县烈士祠。

在邓庆增要求下,从会场撤下来的挽联大部分交由烈士家属存放。邓克瑞那年10岁,等他长大结婚后,父亲就把这些挽联交给了他保存,希望他把爷爷为国为民奉献青春的精神世代传承下去。

抗日>> 毅然参加革命,在聊抗战直至奔赴延安

邓延熙1919年出生于聊城一个中农家庭,8岁入私塾读书,10岁入聊城县立第一小学,12岁转入山东省立第三师范附属小学学习。

时值“九一八”事变,日军侵占了东北三省,全国掀起抗日救国的浪潮。聊城三师、二中及附属小学的爱国学生一起行动抵制日货,邓延熙带领同学到街头宣传,得到市民、商界响应。

1933年秋,邓延熙考入山东省立第二中学十五级。期间,他和进步学生创办文化刊物《青鹤》,并写了颇具影响的散文诗《一个战士的死》,讴歌抗日英雄。他还以“鸣皋”、“康民”为笔名在聊城、济南的进步报刊上不断发表宣传抗日的文章。

1935年冬,北京爱国学生爆发了“一·二九”运动,聊城省立三师、二中的爱国学生立即群起响应,两校的反动当局采用提前放假的办法进行破坏和压制,邓延熙目睹现状,更加自觉地接近三师、二中倾向革命的同学。

1936年,邓延熙考入济南山东省立第一师范高中师范科,在目睹如火如荼的地下革命活动后,他毅然加入到革命行列中。同年12月,西安事变爆发,全国抗日民族统一战线初步形成,学生爱国运动蓬勃发展。他积极参加济南学生的抗日救亡运动。

1937年,“七七事变”之后,邓延熙回到故乡聊城。10月下旬,日寇铁蹄踏入山东德州一带,他毅然参加了地下革命组织“聊城旅外大中学生战地服务团”。

1938年春,邓延熙参加了中共鲁西北特委领导的冀鲁青年记者团,后担任“聊城青年抗日救国团”团长。5月,山东省第六区政治干部学校正式成立,从鲁西北各县招收大批爱国知识青年,经过“抗大”式短期训练,培养鲁西北抗战的骨干力量,邓延熙在开学典礼上代表青年致辞。他还多次代表聊城抗日青年在一些集会上发表演说。

同年8月,延安中国抗日军政大学向华北各地招收学员,邓延熙经中共鲁西北特委批准,于9月1日偕同七个青年战友出发,奔赴革命圣地延安,不久转到甘肃庆阳分校学习,次年元月又回延安,他被编入抗大三大队九中队。在这期间,他加入了中国共产党。

殉国>> 抗日寇反扫荡,游击战中掩护战友牺牲

1940年春,为巩固扩大敌后抗日根据地,党中央发出“放手发动群众,抵抗反共顽固派进攻”的号召。邓延熙在延安参加了从华北南下的八路军(后改为新四军)。他随部队由陕北出发,冲过日寇的封锁区,经过豫南、豫东到达苏豫皖边区根据地,开展游击战争。

1940年冬,邓延熙又转战盐阜地区工作,在新四军第三师第七旅二十团三营任教导员,同时兼任盐城县(后名建湖县)第十四区区委书记,公开身份是民运大队长,化名“白果”。

到达盐城十四区后,白果积极投入开辟敌后根据地,帮助群众消灭土匪头子和汉奸,维护了群众利益。他带领部队参加生产劳动,开展减租减息,深受群众信任。这个时候,他给母亲捎去一份信,表达了痴志报国的决心。

1941年秋,当时正处在敌强我弱的形势下,日寇向苏北抗日根据地进行扫荡。8月22日,天刚亮,大批日寇分九路进犯盐城十四区,并有汽艇配合从水上进发,包围圈逐渐缩小。新四军第三师第七旅二十团三营营长何如祥率领的十二连,在上岗乡尖圩村与敌人发生遭遇战。为了保存我军有生力量,白果率军掩护。此时,敌人机枪已经架在尖圩村和四周村庄,等撤走最后一人时,他已经来不及撤退,牺牲在尖圩村五岔河口处,时年22岁。

白果牺牲了,盐场群众冒着生命危险把白果的尸体从水中捞出,只见他右手仍然握着手枪,左手捂着装有机密文件的衣兜,见者无不垂泪。在极困难的情况下,他的战友、情报站站长郭德胜用船板做成棺材,把他的遗体秘密埋藏在芦苇丛中。

1942年,盐城地方组织和广大群众为纪念烈士,把他牺牲的地方——承平乡,以他的名字命名为“白果乡”,并立起烈士纪念碑。解放后,当地党委和群众重新修建了墓碑;又命名了“白果公社”、“白果小学”、“白果中学”等名称,来纪念这位不朽的烈士。

自1973年以来,每逢清明节,白果的后人都到聊城革命烈士祠(后在陵园)祭奠。邓克瑞表示,爷爷是为抗日而死,全家感到光荣和自豪,“邓家后人必定会世代铭记他的事迹,效法他的爱国精神,为祖国为人民努力做出自己的贡献,让爷爷含笑九泉,永远安息。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。