艺术直面现实

2015年11月30日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

看珂勒惠支“版画武器”影响中国

伴随“黑白的力量——凯绥·珂勒惠支经典作品展”的落幕,珂勒惠支又为我们留下值得回味的精神力量。作为德国20世纪重要的艺术家、近代现实主义绘画的奠基人之一,凯绥·珂勒惠支在人们眼中不仅是一位为民主、自由、和平而斗争的战士,更有着极为深刻的思想,她能站在时代潮流前列,认真地分析社会、人生,不断做出判断和评价,反映时代呼声,影响了中国美术创作的几代人。

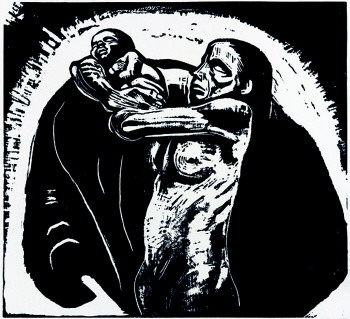

在中国,提起珂勒惠支总离不开鲁迅的名字。1931年鲁迅倡导的新兴木刻,开启了我国版画创作新的史页,而他在《北斗》杂志创刊号上发表版画《牺牲》,正是德国女艺术家珂勒惠支的作品第一次在中国公开发表。这幅作品表现了一位母亲悲哀地闭上眼睛,交出自己的孩子去牺牲的瞬间。发表作品不仅是对现实的反抗与愤懑,亦是鲁迅对当时遇害的进步青年柔石的纪念。现在看来,鲁迅选择珂勒惠支的版画作品,是因为在那个特殊年代,无论是文字还是画作,都需要化作革命力量,去影响着需要反抗精神改变局面的社会大众。他将启蒙大众作为民族救亡的希望,一直摸索适合启发民众、宣传革命的美术形式,而以往作为插图出现的版画,制作简便、省时省力、创作速度快、易于流传,正是革命之际的中国最适宜引进和扶植的艺术形式,广受革命人士的欢迎。珂勒惠支版画作品所具备的强有力的现实表现力,更是迅速获得了革命志士的欢迎,在她笔下,德国大众的痛苦和对压榨的控诉反抗,令当时中国民众感同身受,最终迅速在中国燃起挣扎与抗争的星火。

中国的新兴版画是在人民大众火热的斗争中成长、发展和壮大的,与广大人民群众的命运血肉相连,是中国革命文艺的一个重要组成部分。因此,珂勒惠支在我国革命美术运动中的影响是极为深远的,20世纪三、四十年代的中国进步木刻青年,无论是创作思想或是表现技法,都受到过珂勒惠支的影响,其中最有代表性的就是当时产生、发展于上海的中国新兴木刻版画。当时,上海进步美术青年在政治上受到迫害,承受着创作上和生活上的多重压迫,在以珂勒惠支为代表的艺术精神和艺术风格的指引与影响下坚持奋斗,吸收了西方的风格,以刻刀为武器不断创作,不断开展进步木刻运动,改变了中国木刻版画历史的进程。在这一重大的变革中,直接受影响的前沿版画家们,如陈铁耕、胡一川、黄新波、力群、江丰、陈烟桥、王琦、刘岘、杨可扬、朱宣咸、马达、郑野夫等,以艺术家和革命战士的双重身份出现在历史舞台上,毫不含糊地以艺术作为战斗的武器,在思想教育战线上发挥了巨大的作用。

一直以来,珂勒惠支的独特笔触、线的处理技巧,以及直达人心的冲击力无可复制,很难超越。但她对中国现当代艺术和文化产生了深远影响,并以其独特视角和创作手法影响了中国的传统审美,让当时的中国艺术家懂得了在水墨韵致之外,黑白还蕴有以刀代笔的力量。珂勒惠支以版画黑白手法表现内心世界,真实图像的力量,击碎了矫饰风格作品在人们眼中形成的屏障,变为社会广大阶层的直白通达,成为中国版画学习者的经典样本。不仅如此,这位二十世纪初德国女性版画家对中国现代艺术的影响,不止于图像和风格的模仿,而是内化成了气质、融合进了血液,直到今天,更多衍变成为一种精神的指导。艺术家曾梵志认为,“即使在今天这个颜色丰富的世界,黑、白、灰反而更为震撼。越是简单的东西,越有力量,越是深刻。珂勒惠支带给每一代人的感觉都不同,在沉迷于物质而缺乏精神感召力的时代,她的人格力量更变得愈加珍贵。”虽然当下视觉图像越来越发达,但珂勒惠支笔下的黑白世界并没有丧失强大的艺术感染力,面对内容和形式略显“轻飘飘”,鲜有来自内心真诚、本质的创作,我们似乎应更多深入珂勒惠支的精神世界。(东野升珍)

▲珂勒惠支版画作品《牺牲》

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。