一代良吏的书生信仰

2014年08月19日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

游百川铜像。

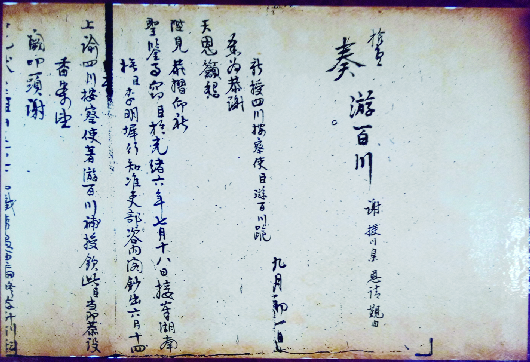

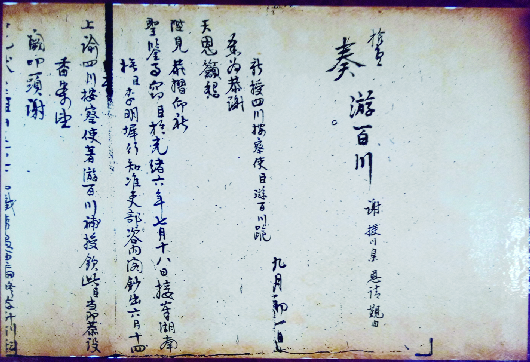

游百川上奏的奏折。

中国历史上曾经有这么一群人,他们秉承着“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的理念,对国家有强烈的使命感,责任感。中华文化浩如烟海,要亲近它并不容易。如果通过一个活生生的人物,那就要生动得多,也可能感悟得更加深刻。近日,本报记者就走进位于黄河十二路渤海一路的游百川纪念馆,探寻一位被后人尊为“良吏”的书生内心,探寻那独有的书生意气。

文/片 本报通讯员 钱杰 赵清华

本报见习记者 王昊 刘哲

弹劾皇家宗室

正直震动朝野

游百川(1822—1895),字汇东,号梅溪,滨州沙河街道办事处中游村人。游百川自幼随寡母长大,后遇到恩师杜源,发奋苦学,于同治元年(公元1862年)中进士,选庶吉士,授编修。

45岁迁御史的时候,这位毫无家世的七品官第一次向世人和满朝官绅展示了他的书生本色——弹劾惩治宗室宽和、宽亮。清朝是由满族建立的封建王朝,在那个等级森严社会下,游百川作为一名普通官吏敢于弹劾满族皇家宗室,需要多大的勇气可想而知。

同治十二年(公元1873年),游百川再次展示了他过人的胆识——上疏谏阻同治皇帝重修圆明园。面对皇帝的震怒,游百川侃侃正言申辩,毫无惧色,一时刚直敢谏之名轰动朝野,就连当时的“中兴名臣”李鸿章见到游百川时也说:“你的正直震动了朝野。”纵观游百川的一生,为官直言敢谏,不畏权贵,可谓“谏臣”。滨州文化作家、《游百川传奇》作者段剑秋接受本报记者采访时说:“这就是一种书生本色,这种书生意气贯穿游百川的一生。”

说起“书生意气”,恐怕多数人会想起毛泽东主席年轻时所做的《沁园春·长沙》中那句广为流传的“书生意气,挥斥方遒,粪土当年万户侯”诗句,那什么才是书生意气呢?段剑秋对记者说:“从游百川的一生我们看到了这种意气含义,可以说,它包涵了对那些坚守人格操守的文人正派率直、真实诚挚、刚正不阿、不入世俗、不畏强权、不随波逐流的为人处世态度的赞扬。”

不为博取虚名

实干深得民心

翻开游百川跌宕起伏的宦海生涯,最令后人称赞道的莫过于治理疏导黄河。面对黄河成患,游百川亲身沿黄河实地考察检测,制定解决方案,史书载其为“轻骑察河”。在段建秋看来,游百川在疏导黄河的过程中就表现出来优秀的中国传统文化品质,可总结为百折不摧、实事求是、以民为本三个方面。

要想干大事业,必定会遇到很多挫折,要想有大成就,一定得有百折不挫的意志和毅力。游百川在这点上是难能可贵的。当时的山东巡抚丁宝桢考虑自身利益,向清朝政府提出将黄河改道引入江苏的方案,并且一再以疏导黄河工程浩大,自己难以操办为由并不配合黄河疏导工作。段剑秋说:面对治理黄河这一艰巨工程,游百川采取扎硬寨、打死仗、迎难而上的担当态度;面对与同僚争执在政治上则采取顾全大局忍辱负重的做法。就靠这种百折不挫的意志与毅力,终于让他赢来天时和人和。随着工程的推进,清朝政府明白了游百川关于黄河疏导方案的正确性,丁宝桢也在卓有成绩的治河成果面前承认了游百川的治河能力。

游百川与同时代的众多士大夫文人相比,更多了实干精神。当时的朝廷重臣左宗棠曾这样评价当时的文人士大夫:大多不知世事,不明事理,为了博取虚名,只知道凭意气用事胡乱议论,等问题败坏,又束手无策。然而,在这一方面,游百川一改文人清谈的恶习,亲身到达治河现场,根据实情,制订治河方案,最终造福一方。治理黄河时,正值隆冬,游百川只身骑马,带领几名随从,沿黄河下游一路调查,每到一处不辞辛劳,一定认真记录所见河道和附近地形,保证治理黄河所需的材料科学公正。

游百川所采取的一切措施都是以“民本”为其出发点。段剑秋告诉记者,翻阅游百川的传记,他本人没有在某个特定的职位任职长久,但之所以深得民心,就在于在任一方他造福一方,尽自己所能为民谋取福祉,这也是一个“良吏”的根本标准——以民为本。比如治理黄河期间,他率先赈济灾民,面对皇帝重修圆明园,他首先考虑也是“民力不堪”。在他任职闽道御史期间,只要涉及民众冤情的案件,他必定连夜审阅。

接受千金馈赠

修建多所书院

中国历史自古就有“避圣人讳”的传统,加之在传统的儒家文化中简单地将人分成了君子、小人,正是在这样的文化氛围下,中国的历史古籍中塑造了太多一错不犯的“圣贤”和十恶不赦的“小人”,但当我们拂去历史的遮蔽,我能够看到一个活生生的“良吏书生”——游百川。

“他也是历史人物,他也有自己的历史局限。”段剑秋说,从史料上看,游百川是不接受西方物质文明的,他曾上书反对修建铁路。虽然游百川人品学识无可挑剔,但毕竟有其自身的历史局限,我们后人回首历史,不能站在今人的角度去苛求古人,但我们也要辩证的看待历史人物,唯有去除这层遮蔽,我们才能理性的继承游百川的精神财富,才能看到一个鲜活的智者。著名的华裔历史学家余英时说过,“只有我们要廓清沉淀下来的认识偏见,对历史有一个客观的认知,才可能对未来有一个切实的期待。”

在游百川家乡的当地村民之间流传着这样一个故事:在游百川返乡丁忧期间,他的好朋友陈士杰在得知游家家境清贫,便以千金相送。游百川的夫人周氏对游百川说:“接受吧,会有损自己的清廉,不接受,便有可能被人家以为是诡异猎取耿直名声的嫌疑。”游百川再三思索,最后对夫人说:“还是接受的好。”当地几位老村民说:听老人说,后来游百川修建的几所家乡书院所用的资金大多来自这次馈赠。段剑秋就向记者表示,说游百川分文不取显然有所夸大了。

八里外下轿拜师

品德福泽后世

段剑秋认为,虽然游百川作为历史人物有其自身的局限,但游百川的个人修养和才能还是要认可的,他兴办教育、尊师重道的思想可以说福泽后人。

在游百川的故里就一直流传着“八里外下轿拜师”的故事:游百川奉命回家乡治理黄河,督办治河工程与赈灾。他不畏严寒,一路上轿夫累了就轮换抬,以保证游百川坐的轿子不停地走。但是到了大尚村时游百川叫停下大轿,他冒雪走出轿外。当地的知县认为他是想回家乡,就急忙说:“再往前走15里路是杜店,向南50里路是黄河,向西南20里路是才大人的家乡中游村,我们还是坐轿走吧。”谁知游大人说:“我不回家。大禹治水三过家门而不入,我现在圣命在身,不能先回家。从这里向东南十里地是我恩师的家乡山柳杜村,我要先去看望恩师。”游百川一路步行,向山柳杜村走去。刚到村头游百川纳头就拜,游百川这个时候是钦差大臣朝庭的二品大员,老师杜源仍然是平民百姓。但他一直拜到老师家中,看见老师身体健康,他跪在地上,抱着老师双泪长流,又高兴又激动。

不光是对自己,既是对自己家人后代,游百川也是严格约束,令后人不要因祖先官位而去欺压乡里,一定要与邻为善,造福乡里。在走访中,当地老人给记者说起了一件往事:“文革”期间,因为游百川曾做过清朝的官,那些“造反派”以此为由批斗游氏后人,并要求当地村民协助揭发。然而令那些“造反派们”始料不及是,附近村民无一人揭发所谓罪行,相反,数十名村民还联名向当地政府请愿,希望政府可以释放游家后人。“可见,游氏的教育、品德不仅令自己名满后世,更是让子孙后代从中获益啊,一个家族的门风名望,只有到的危难时刻,才显示出它的价值和影响。”段剑秋说到。

记者手记

向先贤取经 守住心灵家园

当我穿走在纪念馆古典的街道中时,亦或驻足在古色古香的陈列室中时,特别是享受着物质生活的丰富时,便越发感到当今社会缺少的,恰恰是一个具有社会责任感与使命感的文化精神。而一百多年前中国的这位“文弱书生“所表现出来的道德修养与社会责任感足以使我们感慨万千。

当记者在采访即将结束时,向研究游百川多年的段剑秋先生提出来一个疑问:“今天的人们还能从这位先哲身上学到什么呢?或者说,这位先哲为什么时至今日仍被人纪念?”诚然,现代人有时会将儒家文人理解成守旧、陈腐的代名词,但随着近几年对传统文化的关注,现代人对中国传统文化有有更深刻理解。

而游百川恰恰是一位典型的中国文人书生,除了践行儒家对文人修养要求以外,他一生可以说达到了一个儒家的更高境界——内圣外王,内圣就是以一个严格的人格标准来要求自己,举个例子:即使在那个一夫多妻合法的年代,游百川也只有两位夫人,二夫人还是原配病逝以后续娶的。

段剑秋先生继续向记者解释,“‘外王’就是要求一个人无论在何等环境下,都要尽自己所能为社会做出贡献。游百川为官时,仗义执言,为民请命;因镰仓失火,罢官以后,积极投身家乡教育事业,也是一心想为国家培养人才。这种‘达则兼济天下,穷则独善其身’的操守就是他留给后人最重要的精神财富之一。”

黄河三角洲文化产业园成立游百川纪念馆,令我这个后人有处凭吊这位“良吏“的场所。“现代人面对太多的诱惑和选择,我们应该向先贤‘取取经’,戒急戒躁,守住心灵家园。”段剑秋说。记者的头脑中出现了这样一副画面:一个平凡的书生学子,凭借超人的意志和矢志不渝的信仰将自己的人生推到一个崭新的人生高度!即使百年之后,我穿过历史长河,依旧可以看见一位儒士在颔首微笑。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。