看今朝·忆往昔

2014年02月17日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

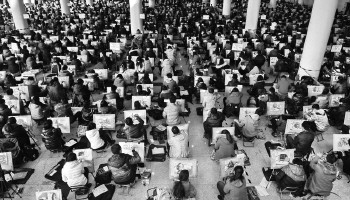

画家回首“我们的艺考时代”

又是一年艺考季,每年的二三月,各大考点城市都会上演一部声势浩大的年度艺考大戏。泉城济南作为山东省最大的艺术类招生考试考点,囊括了每一个弱小稚嫩却执著坚毅的身影。艺考是千军万马过独木桥的惊险大观,也是当下众多知名画家们的孵化器,看着这些似曾相识的稚嫩面庞和清澈眼睛,画家们感慨良多。本期我们便邀请了省内几位有着不同艺考经历的知名画家们,共同回忆那段挑灯夜战的难忘岁月。

老三届们与艺考无缘,

却挚爱艺术

陈国力(中国油画学会理事、山东油画学会副主席):我们这一批人考学时正值文革,是老三届,无缘艺考,但我从小就十分喜欢画画,小学时就一直在历下区的美术少年班,由两个先生带着画画。到了中学就经常参加学校里组织的很多美术创作活动。高中毕业是1968年,老三届的毕业生大都到农村接受贫下中农再教育了,当时部队正好需要有绘画基础的特长兵,我就参军了,在部队的山东民兵刊物上做美术编辑。济南军区一直很重视文化艺术的建设,陆续组织了很多创作活动,并邀请了很多北京专家进行教学指导,我也在工作中不断学习,油画处女作《幸福的回忆》在1974年就参加了全国美展,《基石》、《丰碑》也陆续获奖。这么多年我没放弃学习,曾两次进山东艺术学院美术系进修油画,后又考入中央美术学院油画创作研修班进修学习。现在每年看到这些遍布泉城的艺考学生,觉得有个上大学的机会挺好。

79年艺考,

我们都有“两把刷子”

仲济昆(山东师范大学美术学院教授):我是1979年考入的大学,是文革后的第三届,那一年山东师范大学艺术系只招收了13名艺术生,其中包括唐秀玲、赵安民等几位同学。招生数量少,竞争也十分激烈。不过当时参加考试的很多考生,多是从小时候就痴迷绘画,执著于艺术的人,苦练十余载,都有“两把刷子”。现在的考生多是“临上轿临打耳朵眼”,对绘画的领会能力、专业技巧和艺术知识认识的不深入,多是由于自身考学的需求而转学美术,专业的绘画技巧要求也不如我们那时高。

我觉得艺考生还是要明确自己的发展方向,那些真心实意喜欢美术并有志于从事这一职业的学生,要坚持学习艺术,而那些为了考学而学习艺术,毕业后最终会转行的学生,还是要把精力放在绘画之外的生存技能上,这对毕业后的社会从业有很大帮助。

某个机遇和巧合

都会让人生变得不同

张望(山东师范大学教授,硕士生导师):1979年我高中毕业后,在高唐县的文化馆参加了工作,主要从事版画的学习与创作,1982年我独自离开家报考大学的时候发现,京、浙名校都不招生,就报考了当时单独招生的山东师范大学。我们那届国画和油画一共招收了15个学生,我也开始正式学起了国画,这让当时十分痴迷版画的我略感遗憾。但是国画在观察认识、形象塑造和表现手法上,都体现了中华民族的传统哲学观念和审美观,在山东也十分受重视,最重要的是我对国画也越来越痴迷,今天再回头看这段经历和转折,发现人生中的某个机遇和巧合

,都会让你的人生变的不同,有很多意外惊喜。当下大部分艺考生的出发点和速成式、模式性的培训方式,与我们那时的出发点比较不同,他们大部分还是出于升学需求。

艺考时在一元一夜的

旅馆里铺着毛衣睡一宿

刘明亮(齐鲁师范学院美术教育研究所所长、副教授):每年的艺术考试开始,大街小巷背着画夹,提着水桶的学子们就多了起来,看着他们稚嫩的脸和喜忧参半的神情,我一下想起了我的艺考时代。当年我也和他们一样,充满了激情和理想,挑灯夜战,辗转难眠。当年学画条件有限,就总是将吃饭的钱省下来去买一本印刷清晰且又适合高考的资料。来济南艺考,也因为人生地不熟,曾在一元钱一夜的旅馆里铺着毛衣睡一宿……一晃时间真快,自己现在已经步入中年,而这些学生虽已经不愁吃穿和资料,但突增的考生数量和考试压力,让他们也不比我当年轻松。

结合自己的经历我想对艺考生说几句,很多考生总觉得梦想很丰满,现实很骨感,心情矛盾,容易打退堂鼓。但过来人都知道,梦想的实现往往就在刹那间的坚持中,就如挖井,浅尝辄止,终不得水,而只需深挖,处处有水。所以作为艺考生,应坚定信念,脚踏实地,为梦想加油。

艺考改变了

一批人的人生轨迹

谢其云(山东工艺美术学院讲师):前几日山东工艺美术学院的艺术类专业考试,我在考场做监考老师,感触颇多。第一个感触:与我们那时的艰苦条件相比,现在的考生好多了。首先在画画的工具、颜料上都十分高端,可以折叠的画架,近百种的颜料分类,都让他们更便于创作。第二个感触是,与他们这种大部分想通过捷径进入到艺术院校的心态相比,我们更纯粹。我自小受二祖父谢家道熏陶,对国画感受很深,一心想着能做个大画家,进入到专业的艺术院校来施展自己的抱负,无关乎名利,只是凭着对绘画的一腔追求与单纯的做个画家的理想走出家门,进了聊城的辅导班学习素描和色彩,然后考上了聊城师范和山师系统学习国画。回顾艺考,过程很曲折,但是不得不承认,是艺考改变了我们一批人的人生轨迹,有了艺考,我们才可以与更多拥有艺术素养的人一起学习艺术,从事艺术,研究艺术。

艺考生不容易,

别对他们有偏见

王鹏(山东工艺美术学院讲师):今年我参与了监考,看到这些艺考生真的非常心酸,觉得十分不容易。其他人的新年假期都还没结束,这些孩子们就开始背着画包离开家乡,到济南、潍坊、淄博、青岛参加艺考。天刚开始蒙蒙亮,他们就怀揣着身份证和报名费,在洋洋洒洒的大雪里排队,用冻僵的手垫在膝盖上填写报名表,用冰凉的水,涮洗着调色盘,准备初试、复试,然后算着时间,坐最便宜的火车,奔往下一个考试点……整个的二月初到三月初,他们的身影遍布在车站角落里,拥挤的人群里,在客满的宾馆里,为了圆自己的大学梦,他们付出了比普通考生多十倍的努力。

几天的监考下来,我发现考题一次比一次难,很多考题都是学生平日里很少涉及的训练内容,这就预示着其中将有百分之八九十的人要遭遇失败,即使考上了,四年后也可能会因为技能与知识储备不足处于失业状态。我觉得社会应当还是给予他们更多的帮助与包容,别对他们有偏见。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。