七旬农民写出80万字“当代德经”

自学半个世纪,坚持创作十年,想为后人留下精神财富

2015年11月12日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

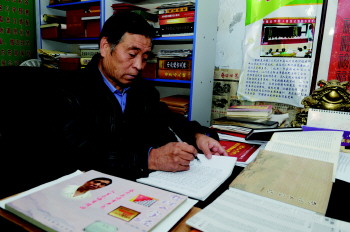

孙福涛老人在创作。

一间十几平方米的储藏室,门窄无窗,夏无空调冬无暖,这就是淄川西河镇翟家崖村孙福涛老人的“书房”。可就是在这间简陋的小屋里,70岁的孙福涛老人夜以继日写出了一部10万句、80万字的《五字经》。该书分上、中、下三卷,被中国作家协会会员、《作家报》总编辑张富英称之为“当代德经”。很难想象,这样的鸿篇巨制出自一位只有初中学历的农民之手。

笔记和摘录有十几麻袋

出生于1946年的孙福涛并没有接受过多少教育。1964年,他从淄博第十四中学初中毕业,那时的他品学兼优,写得一手好字,在村里学历最高。但由于家庭贫困、兄弟姊妹众多,他只能回乡务农。期间,他当过民办教师、在村里任过职,无奈数次与提干的机会失之交臂。孙福涛调整心态,坦然接受命运的安排,更坚定了对文化的追求之心。

在地里干农活、在开会学习的间隙、在苦闷的时候,他坚持写作哲理短诗,记录所感所想。这成了孙福涛写出巨著的起点。50年间,孙福涛做的笔记、摘录有十几麻袋之多,一张碎纸片也可以变成他的记录本,随时记录、集中整理,为写书提供了素材宝库。条件艰苦,没有老师指导,他就四处打听,自费参加山东师范大学自修大学汉语言专业函授、人民文学创作函授、鲁迅文学院创作函授等,如饥似渴地品读学习资料,系统学习汉语言专业知识,从上世纪80年代开始,他在各种辞典、书籍中发表作品数百篇(首),其中,《在农民的风景里》在《文艺报》笔会中荣获三等奖。

涓涓细流汇聚,总要找到倾泻而下的出口。2006年,在近半个世纪的积累下,孙福涛开始着手创作《五字经》。“借鉴前人圣贤的智慧,结合自己的感悟,用充满哲理的五言句涵盖人生百态,弘扬道德文化,可以说是借别人的金砖来建自己的大厦。”孙福涛说。

担心灵感一闪而过,黑暗中摸索着写稿

“这是一部不见灯光的作品。”孙福涛说。原来,老人家中住房条件有限,7口人同住在百余平米的楼房中,为不影响老伴儿看孙子,老人在沙发上睡了十几年。每到凌晨1点至3点,他经常夜梦产生灵感,精神兴奋,难以入眠。为了不因频繁开灯影响家人休息,他在无光下摸索着找到枕边纸笔,然后在黑暗中凭感觉在纸上写写画画,力求抓住转瞬即逝的灵感之光。串行、重行是避免不了的,白天有空的时候他再从重叠难辨的潦草字迹中一点点整理,直至截稿。

10年来,给子孙后代留下点什么的念头一直在催促着他,他把宝贵的时间、精力都用在《五字经》的创作上,反而从不觉得苦和累。80万字的书稿中,单注解就有7346条、30万字,注释亦做正文读。孙福涛不会使用电脑,一字一句全靠手写。文中涉及古今中外之智慧精华,老人一点点给出注解,为后人研究中国文化史、国学传统文化、世界文化提供翔实的资料。2013年,《哲理五字经》(《五字经》的上卷)荣获第八届淄博文学艺术奖提名奖,收获广泛赞誉。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。