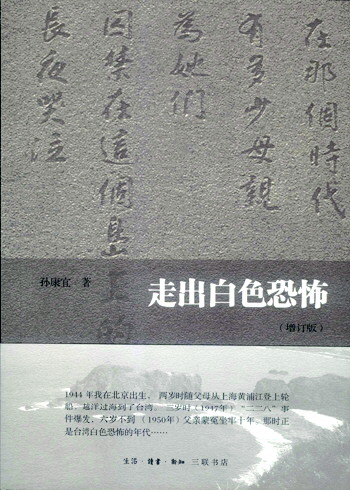

《走出白色恐怖》

孙康宜 著

生活·读书·新知三联书店

2012年4月出版

白色恐怖是台湾政治史的一大污点,多年来也是岛上的禁忌话题。1980年代末言禁大开,以往的斑斑血泪浮出地表,成为社会共同追记、反思的宿业。孙康宜也在海外默默写下《走出白色恐怖》,铺开自己一家人在台湾白色恐怖下的伤痛记忆。

1990年代中期,此时已移居美国的孙康宜才找出真相:保密局逮捕她的父亲孙裕光,是想套出她的大舅陈本江的下落。陈本江是1950年代初期曾经号称为岛上最大的左翼武装根据地——鹿窟的领袖之一。孙裕光坚持不合作,被判刑十年。在“鹿窟事件”(1952年鹿窟被国民党军歼灭)之后,为了显示国民党的宽大,陈本江只坐了三年牢就被释放,但他后半生颓唐失意,英年早逝。时隔半个多世纪,孙康宜的这本《走出白色恐怖》留存了这段记忆。

缅怀往事,是孙康宜最艰难的挑战。在台湾“解严”以前,白色恐怖是不能闻问的禁忌,当事人也多半讳莫如深。对她的父母辈而言,往事不堪回首,就算有话要说,也有不知从何说起的困难。失语的痛苦不止是因为来自外部的压力,也是因为当事人内心驱之不去的创伤。孙康宜的父母在1978年随子女到美国定居,父亲孙裕光此时宁愿以宽恕的心面对过去。但作为人子,岂能容父母和他们那个时代所曾经受的苦难就此湮没?往事不能如烟!孙康宜的这本回忆录不厚,却是积蓄了多少年的勇气才写出的见证。

孙康宜是白色恐怖的间接受害者,她自己也曾深陷失语的痛苦。孙康宜生于北京,在说京片子的环境中长大,即使到了台湾,也依然随着父亲京腔京调。1950年父亲入狱后,母亲带着三个孩子回到高雄乡下避难,为了适应周围的环境,她很快就把北京话全忘了,此后一年,她整天只说闽南话。一年以后,孙康宜又开始学起“国语”,但因为老师有本地口音,这次学得的国语是台湾腔的“台湾国语”。此时正值国民党政权推动文化正统性时期,全民说国语是首要目标,相对于此,台湾话是方言,是粗鄙落后的语音象征。这一口台湾腔国语成为孙康宜成长过程中伤害的印记,有很长的时间,这使得孙康宜自卑甚至自闭,深陷“语言的牢笼”。这语言的牢笼也正是白色恐怖的症结。在威权政治统治下的人是没有随心所欲地说话或不说话的自由的。孙康宜的大舅陈本江为了表达革命理想,不惜放弃大好前程。孙康宜的父亲因为没有说出保密局要听的话,落得十年监禁,他日后在信仰里找到与上帝对话的管道,即使如此,他始终不能从人间失语的症候群里复元。

《走出白色恐怖》最值得关注的意义不只是在于挖掘、哀悼那曾经使人失语的原因或痛苦,更是要探问:一旦理解了失语的前因后果,我们的下一步是什么?哪怕暴力带来的恐怖难以述说,我们也要说出这恐怖的“难以述说性”,作为抗衡。归根究底,述说历史不难,述说历史的“难以述说性”才难,因为那是永远的心灵挑战和道义承担。

此次三联推出的新版《走出白色恐怖》,作者孙康宜作了大量修订。学者王德威撰写了序言,序言中不仅对台湾1950年代的“白色恐怖”历史做了简单介绍,而且用很动情的文字评价了孙康宜笔下的人物以及作者本人的写作态度:“往事不能如烟:不能忘记的不只有苦难和冤屈,还有仁爱与自尊。”