日伪时期,四方机厂内在建的机车车间。(资料片)

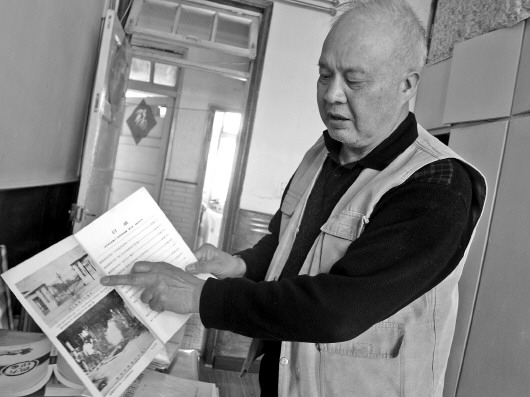

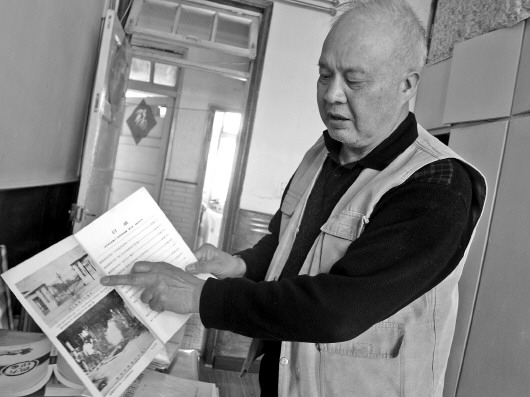

陈光荣手指的这张照片就是日伪时期四方机厂的大门。 刘志浩 摄

从北京南下400多公里,山东只是一个转往下一站的站台——和梁思成、林徽因等人一样,更多的人在南迁的路上颠簸,就像王献唐护书南下,承受着战争带来的衍生灾难。

1937年的胶济线很忙,这条南迁的漫漫长路,成了那个时代的人逃避战争、背井离乡的一个记忆载体。78年后,我们来到青岛,试图从那个记号的开端,拨开一条线,穿越光影,找寻逐渐模糊的记忆。

本报深度记者 寇润涛 刘志浩

寻找顾楫

王家卫导演的《2046》里,开头有一行字转瞬即逝:“所有的记忆都是潮湿的。”就像陈光荣正在呼吸的青岛2015年4月1日的雾蒙蒙、湿漉漉的空气,让他回想起30年前的“打捞记忆”。今年他60岁。

我们认识陈光荣,缘于他一篇关于抗战时青岛四方机厂南迁的故事。

“对于这段史事,岛城人了解得不多了……”这是《抗战时期四方机厂南迁记》的开头,也是陈光荣30年前就有过的无奈。

1985年3月,陈光荣从部队转业到铁道部四方机车车辆工厂工作,从事该厂的史志鉴编写。当时的史志,多见物不见人。在陈光荣如今看来,“只求群体,没有独立的个人,陷入了虚无缥缈之中。”

找寻、记录经历那个时代的人,成了陈光荣在上世纪80年代的选择。

“很难,确实很难!从青岛到济南,从南京到北京,不断找资料。”坐在我们面前、白发稀疏的陈光荣回忆当时,一直苦笑。

翻开《四方机车车辆厂志》,“工厂大事记”这样记载:“1937年下半年,工厂部分人员在副厂长顾楫等人带领下南迁。”“顾楫”这个名字在陈光荣脑海里印下了深深痕迹。

能找到顾楫,是陈光荣的幸事。

1986年5月,北京复兴门外,沿着南礼士路一直到复兴路,陈光荣每天都奔往铁道部档案馆,搜集关于抗战时期四方机厂的史料。突然一个名字映入了陈光荣的眼帘——“顾楫,铁道部科技局高级工程师”。

“终于找到了!”兴奋的陈光荣一下子从档案馆的椅子上跳起来,忍不住喊出的声音幸好被椅子腿儿拖拉地板的响声遮盖了。

见到顾楫,是在当月23日。

陈光荣至今仍清晰地记着顾楫诉说南迁经历的场景。他用手擦拭眼角,极力模仿顾楫当年与他见面的样子:“82岁的老人,回想起半个世纪前的事情,依然老泪纵横,不断用手擦拭泪水……”

火车拉“火车”

顾楫流下的泪水,是深埋在他心底的痛苦:既是对南迁中所受“罪”的倾吐,也是战争留给一个普通人一辈子的“罚”。

“七七事变”后,国民政府为保存经济命脉,决定加速将沿海厂矿、企业、商业等向内地迁移。在那个时代,中国南方和西北还没有像四方机厂规模的铁路工厂,而北方的铁路工厂全被日本人占领了。

当时,顾楫和四方机厂的同仁向路局建议:“不将设备留给日寇,要保留力量。我们搞工业的,理应服从命令,员工与机器都应全部撤离,易地生产,决不让日本人所利用。”

没想到,侵略者来得如此之快。

1937年8月14日下午,日本陆战队一小队士兵擅自登陆在青岛到处乱窜,行至德县路圣功女中门口时,突然几声枪响,日本兵一死一伤。这就是所谓的“德县路事件”。

事件发生后,停泊在海上的十余艘日本军舰上,扬言报复的声音不断传入青岛市区。

“若日军登陆,南迁就更无望了。”顾楫当天就找到了时任胶济铁路局机务处长朱宝芬,陈述南迁之事。朱宝芬说:“你们讲的迁厂意见是对的,还是按照国民政府铁道部的命令办吧。”

接着,顾楫又向时任四方机厂厂长栾宝德进行了汇报,栾宝德其实无心搬迁,他见路局已同意,故声称:“你副厂长可代表厂长行使权利,你们搬吧。”

于是,顾楫等人又急忙赶回四方机厂,连夜布置。

抗战时期的南迁,多数都是匆忙开始的。

1937年8月14日,当顾楫等人急匆匆赶回四方机厂后已是深夜了。他们立即找来车间主任和工程司有关人员到顾楫家中开会,对南迁方案达成共识:连夜装车,如大的机器设备搬不走就炸掉,将有价值的能用的机器设备立即装好,绝不能给日本侵略者留下任何有用的东西。

当时,到场装车的技术工人有100余人,大家一直忙到午夜,工人们带着家眷及简单行李上了车,并登记造册。

据历史档案记载:当夜装车的有第二工场93台机器中的70台,以及机器的刀架或床身等主要零部件,车轮部分除车轮箍加热炉以外的全部机械及起重天车;动力及锻工等场有176马力电动空压气压缩机1台、80千瓦电动机1台、蒸汽锤2台、空气锤1台,铸钢用转炉及附属设备和部分线路钢轨等。就这样,一共弄了3列火车,看起来很像是火车拉“火车”。

身在济南的时任路局委员长葛光廷给栾宝德打了一个电话,说:“决定搬迁是按国民政府铁道部指令办的,但现在胶济铁路还没有停运,四方机厂的工作也不能停,已装车的先运到张店机务段作为四方机厂的一个分厂,由顾楫带队负责,未拆装的仍坚持生产。”

大约过了一个星期,顾楫带领100余人护着装运的列车转到了淄博张店。

不断流动的机车厂

从青岛到淄博张店,只是南迁的开始。

1937年9月中旬,日军相继占领了北平、天津,又占领张家口,并逼向涿县、保定、德州等地。

时任南京国民政府铁道部路政司帮办杨毅奉命来到济南,与葛光廷等人面谈:“为保存全国第二大的铁路设备制造厂,四方机厂必须搬迁到株洲去,三分之二由顾楫带到株洲,另三分之一到西安、洛阳、江岸等地。”

不到一个月后,顾楫就带着60余名员工护送着3列火车的机器设备到了株洲机厂。

据有关文献记载:“七七”事变前,胶济铁路全线共有机车107台,客车213辆,货车1858辆,除破残者外,全部转移完毕。

德州沦陷后,和山东省主席韩复榘一样,青岛市长沈鸿烈也决定不战而退,并实行“焦土政策”。

1937年12月18日晚8时,他下令将市区日本八大纱厂以及四方发电厂、两个自来水水源地和青岛港码头设备实施爆破,并将胶州湾内的中国海军第三舰队与其他20余艘船只凿沉于主航道上。

12月27日,日本兵侵占济南。当天,沈鸿烈率领党政军官员、眷属弃城离去,南去徐州。

如今,见证那个时代的人多已凋零。我们只能从这些先辈的后人口中,对这段支离破碎的历史略窥一二。

如今的青岛市海岸路18号,在那个时代是四方机厂西宿舍。从小居住在这里的朱烽说:“他爷爷朱仪亭当时是四方机厂的绘图员,青岛沦陷前带着一家人逃回了老家。”

1937年12月,四方机厂还未南迁的员工纷纷逃离青岛,员工由原来的1689人锐减到112人,只剩下来不及搬迁的机械设备214台和厂房50栋2.6万余平方米,基本成了一座空厂。

就在沈鸿烈逃离青岛十四天后,1938年1月10日,青岛沦陷。

而千里之外的株洲,顾楫他们开始赶工安装机器设备,五个月后就开始开工、生产。

好日子没过几天,1938年8月,日军轰炸机连续不断对株洲机厂进行轰炸,厂房尽毁。所幸,机器设备还没有什么大的损坏。

国民政府交通部立即发电给顾楫:株洲机厂的机器设备及车辆等搬迁到广西兴安存放起来。

兴安,北到株洲约400公里,南到桂林约有60多公里,是湘桂铁路沿线一个较大的车站。由于山高林密便于隐蔽,国民政府在此修了多条存车线。

继续南迁!从当年10月开始,所有机器设备拆卸、装车,由四方机厂南迁的60余名员工逐步护送到兴安。

当“焦土抗战”中最具恶名的“火烧长沙”发生时,顾楫等人正在株洲机厂,只见长沙方向一片通红的火光。长沙大火熄灭之后,方才找到了陈孝刚和原铁道部副部长石志仁等人,石志仁说:“日本人暂时不来了,你们还是抓紧搬迁吧!”

直到1939年1月,株洲机厂的厂房、设备、机厂才全部搬迁到了兴安。

无奈中推车入江

时光一晃70余年,顾楫早已辞世离去。

如今,我们只好猜想:南迁艰难,顾楫起初路上受的罪,或许在当时的他们看来“无所谓”。而真正让他痛心疾首、捶胸顿足的是,一路奔波过后,在战争面前,所有付出都无果而终。

1939年上半年,在兴安,根据国民政府交通部的指令,顾楫等人筹备建立起了柳江、贵州、贵定三个机车厂。

从1942年12月开始,日本大举进攻湘桂黔,国民党军队一退千里,1944年11月10日,日军侵占桂林、柳州。

在日军来犯之前,顾楫等人在兴安又呆不住了。1944年,按照上级的指令,顾楫将所有的机器设备和工人编成两列车,沿着湘桂黔铁路向西撤退,一直到了金城江。

500公里的路程,迁徙车队走了一个多月。火车一辆顶着一辆,比老牛拉破车还要慢。更为悲惨的是,火车到了金城江,没有煤供应了,顾楫和工人们就烧枕木,后来枕木也没有了……

1944年3月,为避免这些机器设备和列车落于日本人之手,国民政府下令,在广西金城江将顾楫等人拼着性命带来的机器设备全部损毁。

“一路颠沛流离,仅存的车辆、设备都被推入了滚滚江水,这是一种什么感受?”作为四方机厂的员工,陈光荣用自己对铁路、火车的感情,极力寻找当年顾楫的感受。

没有了机车、设备,顾楫等人过起了流亡的生活,最后流落到了贵州麻尾、贵阳等地,靠救济费度日。跟着顾楫从四方机厂迁来的60余名员工,失散了不少,到了麻尾只剩下20余人。

从那以后,顾楫或许都活在对“罪”与“罚”的思考中。四方机厂南迁的故事都随着时间沉入在金城江的江底,直至1986年顾楫见到陈光荣,才逐渐浮出水面。

用陈光荣的话说,如不及时记录,若干年后,时过境迁就难以补救了,那才是最大的遗憾,更对不起那些做出贡献的人。

在青岛,我们沿着杭州路附近的四方机厂员工居住区寻找,试图找到一些走过那个时代的老人,能映照顾楫曾经的记忆。

百般打听后,终于敲开了一扇家门,也是唯一一扇。年近90岁的老人冲我们摇了摇头,说:“记不好了……都忘记了……”

老人是那个时代四方机厂的一名职员。一直住在四方机厂宿舍的朱枫告诉我们,他爷爷朱仪亭曾经和这位老人在那个时代共事过,当过绘图员。朱仪亭早已去世,老人或许是那个时代唯一的见证。

“时间和记忆难以分割。”米兰·昆德拉的《慢》中这样写道,“使时间具备形态需要记忆,因为没有形态的东西无从捉摸,也难以记忆。”

我们唯一能够为那个残酷的时代所做的,就是给他们一个静止的时刻,抛开所有自以为重要的事情,用最谦卑、最柔软、最慈悲的心,去倾听。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。