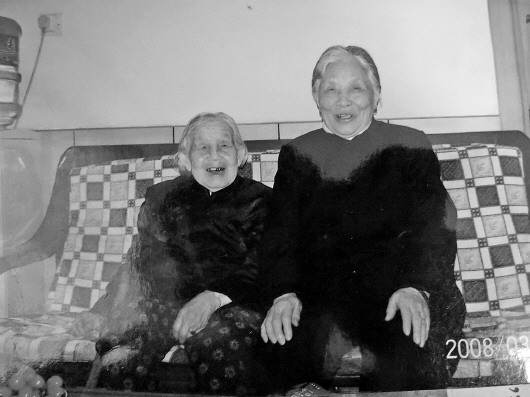

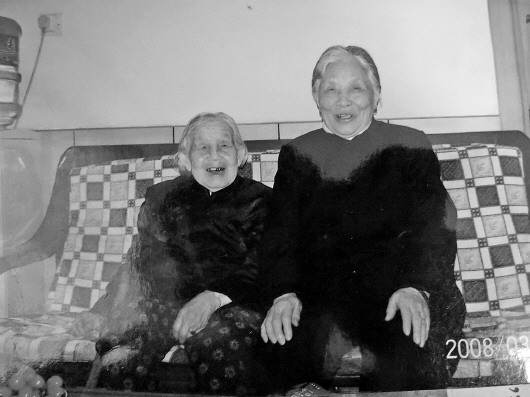

张绍华(左)和于淑琴两位老人的合影(摄于2008年)。

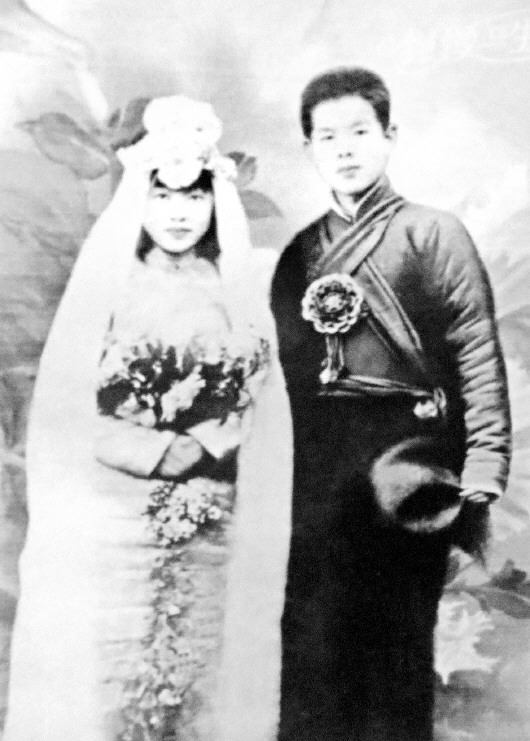

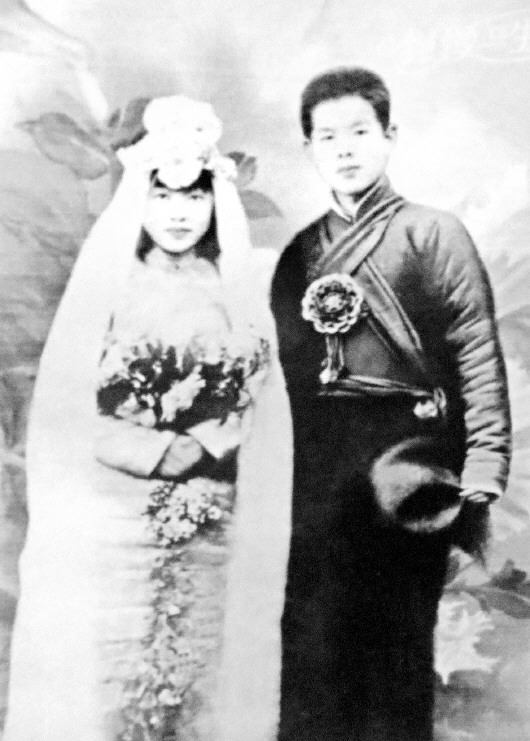

于淑琴(左)与丈夫宋之瑞1942年拍的结婚照。

(图片均为受访者提供)

本报深度记者 刘志浩 刘帅

抗战改变的命运

要是没有日本人的到来,彼时11岁的于淑琴应该还会和家里的其他小姐妹们一起,在梅二庄村的小学校上课,而当时14岁的张绍华,则已经上完小学——她俩在梅二庄相遇,还要等到6年后的1943年。

在这个距离临清30公里的小村子中,许家是当地的望族:于淑琴的外公许公瑗曾为清末进士,写的一手好文章。后复辟的张勋曾欲聘他为军需处长,因其只善文笔不善言辞,加之张勋很快失败,许公瑗只得离京回乡。

不过,许家并未因此败落,许公瑗的两个儿子,即于淑琴的两个舅舅,一个就读于北大,另一个毕业于黄埔,都对外面的世界有着自己的看法。

这让她能够在很小的时候,接触到一些一般乡下孩子难以知晓的“稀罕事”:比如哥伦布发现新大陆、埃及的金字塔、巴比伦的空中花园、历代王朝的兴与衰等。

“那会儿其实根本不懂,就觉得有趣。”4月30日下午,谈及儿时舅舅讲起的那些趣事,年近九旬的于淑琴依然津津乐道。

当然,她每天只能上半天课——在辛亥革命过去20多年后,尽管“男女授受不亲”等老一套的旧观念已经在城市被呼吁打倒,但这个位于山东临清乡下的小村子里,小男孩和小女孩还在分开上课。

跟于淑琴相比,后来嫁给于淑琴大舅舅大儿子的张绍华,已经幸运很多。这是个同样出身书香门第的新女性。

张绍华的父亲张丕显,抗战时期曾任国民政府教育部农业教育委员会专任委员,1949年定居香港后还与钱穆等人联合创办了被称为香港中文大学建校三大书院之一的新亚书院。不过,与不在身边多年、更多时候依靠“想象”才能看到的父亲比,留给张绍华更多记忆的是爷爷张耀宗,以及他教书的那个小学。

在张绍华印象中,身为馆陶县(当时馆陶属山东临清管辖)参议员,总是穿着长袍马褂,拄着文明杖的那位慈祥老人,思想并不落伍,而且还总是很忙。经常有一些不知来自哪里的客人,有找办事的,有求看病的,还有求写字的,此外他的大部分精力投入到一所乡间学校——离艾寨三里地远的杨二庄武训小学。

这所以“不收费”著称的近代新式小学,在当时曾一度声名远扬。1934年的一场纪念活动,曾囊括当时全国军政要员和文教界知名人士,蒋介石、张学良、郁达夫、何思源等都非常关注。

这所学校也是张绍华的母校。

记忆的力量如此深刻,以至于多年后,张绍华仍能回想起当时每个周一纪念国父孙中山的情景:早晨上课前,全校集合,站在孙中山遗像前,全场肃穆。接着,主持人(老师)宣布:“第一项,脱帽,静默三分钟”;“第二项,宣读总理遗嘱”。由负责主持的老师领头,全体师生一起背诵:“余致力国民革命凡四十年,其目的在求中国之自由平等……”

如果没有战争,张绍华应该是在济南读中学,可惜的是,发榜那天,1937年8月1日,她却从报考中学收到一份“学校停办通知”。

新奇的“文明婚礼”

张绍华收到学校停办通知的时候,于淑琴也已经不再上学。其实她和母亲及哥哥姐姐本该在位于几十公里外的夏津县生活,因为父亲吸大烟败光了所有家底,而后撇下家人跑到关外,无奈母亲只能带孩子投靠了梅二庄的娘家。

在这里,这个日渐长大的小女孩,随母亲学女工,学纺织,到了年龄还在村子里的小学校上起了学。

但课只上了半年时间,平静的生活便被打破:七七事变爆发,南下的日军很快推进到这个小村子,而在梅二庄授课的女老师,为躲避战乱,也不辞而别。

战争留给年幼的于淑琴最深刻的印象是:每当听到村里有人喊“鬼子来了,鬼子来了”的时候,她就不得不学着别的女人,用锅底灰把脸涂得连自己都认不出来,因为大人不止一次告诫她:不这样就会被“小鬼子”抓走。

前来骚扰村民的,不止日本人,还有土匪。

日军的到来,让很多地方官望风而逃,这使得鲁西北地区土匪活动极为猖獗,“几个人、几条枪,便自封‘司令’‘主任’的人物,简直不可胜数。”长期关注山东抗战的山东大学历史学院教授徐畅说,土匪的活动范围广泛,时聚时散,有时彼此配合,有时互相火并,抢劫杀掠,无恶不作。

于是,到了15岁的年龄,少女于淑琴的婚事被提上了日程,虽然,在接受过新式教育的舅舅们看来,这只是无奈之举。

“不是打仗,就是土匪来,不如早点找人嫁了。”70多年后,回想当时舅舅的决定,没有多少反抗之力的于淑琴也知道,自己已经没有其他选择了。

即便到了今天,看当时于淑琴的结婚照,也不会让人感觉过时:头上是垂下的两条头纱,身着白色婚纱,手捧一束鲜花——难以想象,这是发生于20世纪40年代初山东农村的一场婚礼。

“在介绍人、证婚人、司仪的主持下,在留声机播放的乐曲中,举行了老式新式加洋式的婚礼。”多年后,宋英敏为父母的这场婚礼写下这样一段文字,并用“新、奇、妙”三字概括之。

当时这样形式的婚礼叫“文明婚礼”,在仍是蒙红盖头、坐花轿、拜天地的传统婚礼盛行年代,这样“新”的结婚形式,人们更多是在一些名人,比如蒋介石和宋美龄的婚礼上才能见到。这在当时被认为是紧随潮流的时髦形式,即便现在看来,也丝毫不落窠臼。

“那时父亲的部队就在梅二庄一带驻扎,舅舅的一位朋友托媒,父亲来家里,一眼就相中了母亲。”于淑琴的女儿宋英敏说,当时她的父亲宋之瑞才刚刚19岁,是驻扎当地的国民党山东保安22旅的电台台长。

事后说起,儿女们才知道,当时父亲看上母亲,除了姣好的面容外,还与母亲那双未缠足的“大脚”有关。

这一幕很容易让人联想到电视剧中的情节:一位英俊的青年军官到乡间一户地主大家,品茶间隙,偶然看到院子中一位不缠脚的“天足”少女,跟姐妹们欢快地嬉闹,于是一见倾心。

听女儿说起这件往事,年近九旬的于淑琴眼神中仍隐约可见一丝少女般的羞赧,并连连打断女儿的叙述,“都过去那么多年的事了,别说了,别说了。”

“本来介绍的是比母亲大两三岁的她的小姨,但小姨缠足,那时的新潮青年都以不缠足为美。”于淑琴的另一个女儿说。

于是,婚姻的种子就此种下,几个月后,一场新式婚礼在梅二庄举行。

女人上战场

如果说在嫁给宋之瑞后,于淑琴的生活才真正跟“抗日”搭上关系,那么大她3岁的张绍华,则早就见识了炮火的无情。

1938年10月,张绍华加入了时任聊城县长兼保安司令范筑先领导的抗日民众武装,并在其治下的十支队做宣传工作。而在此之前,张绍华对日本人已经不陌生:1937年11月前后日军便驻扎在离她老家临清艾寨不远的一个村子。之后,她本家一个爷爷在带领村子里的民团抗击日本人进攻时,战死在村口的围子墙上。而她的亲爷爷,也曾被日军毒打,在一年多的时间里,脑子始终不太清楚。

在后来的回忆录中,张绍华记得当时村里的人们常说,“闻信四十里”,意即只要听说鬼子在四十里以外出动了,村民们就吓得得赶紧躲。

只是,没有什么比亲人的死更能激起人的仇恨和勇气了。在一个在北京上学归来的九姑的影响下,张绍华走上战场。不过,那时候她不会想到,仅仅一个多月后,范筑先便在聊城保卫战中被日军包围。是役,范部700多名兵士大部分战死,为免被俘受辱,范筑先举枪自尽,壮烈殉国。

那个时候,山东的大城市几乎全部落入日军之手,抗战进入更为艰难的相持阶段,随着时间推移,战争的残酷性越发显露。

尽管没有亲见,多年之后回忆起“范将军”死时的情景,张绍华依然难掩激动之情:他绝对是个“有种的山东人”。

从军只有短短一年多时间,这段经历给张绍华留下了深刻的印象,以至于在几十年后她还清楚地记得当时部队上的一些细节:吃饭有着严格的时间限制,只有十分钟左右,任何人不允许超过。每天晚上行军前,队长会告诉大家新的口令。

战场无情,虽然并非直接面对敌人,张绍华也屡屡遇险。她印象最深刻的一次,是去冠县宣传的路上,被日军截击,两个宣传员当场牺牲。

“那一次要不是后续部队及时赶到,宣传队可能会被全部消灭。”事后给儿女们讲起这段经历,张绍华总是唏嘘不已。

“抗日的经历留给我妈妈的印象太深刻了!”5月8日晚,谈及此事,张绍华之子许锋芝说。

尽管事过境迁,每次提及这段往事,她总是情不自禁地要哼一哼那些不知唱了多少遍的抗日歌曲。

前几年热播的电视剧《张学良》,就曾让尚在世的老太太激动了很长一段时间,因为它的主题曲“在松花江上”,正是张绍华年轻时耳熟能详的歌曲。

共同的语言

自1942年做了随军家属,于淑琴的生活就跟战争再难分离,之后她丈夫宋之瑞的队伍因为被日军伏击,几乎全军覆没,小两口逃到济南,加入了另外的抗战队伍,并坚持到最后。

而此时的张绍华,虽然离开了抗战一线并嫁到了梅二庄许家,但战争的影子始终没有远离她,以至于1943年婚后的第二天,就遇到鬼子进村,她和丈夫买通站岗的伪军,才逃出了他们结婚的那个村子。直到解放后,她当上了老师。

“她俩走到一起,一个绕不开的话题,就是抗战。”宋英敏说,尽管自己的母亲没上过几天学,大字不识几个,而舅妈张绍华接受过良好的教育,但她俩走到一起,却“特别有话说”。

“或许战争的经历,让她们有了共同的语言。”宋英敏解释说,后来听得多了,她也对这段历史越发感兴趣,并写了不少这方面的文章。

“她不止一次对我讲,电视剧中演的八路军不拿群众一针一线的事情,是自己亲身经历过的,都是真的。”5月8日晚,谈及母亲的经历,53岁的许锋芝说,母亲晚年最希望找机会在电视上讲一讲自己当年的经历,“可惜她后来体弱多病,没机会了。”

解放后,跟许家有关的这两个女人,又经历了一系列运动。不过,正如于淑琴所说,连最艰难的抗战都经历了,还有什么好怕的呢?

这是今天未曾经历战乱的人们很难想象的。

“母亲的书稿,原来最后一章叫‘晚年生活’,后来改成了‘幸福的晚年’。”许锋芝解释说,虽然母亲一生历经坎坷,但她觉得晚年自己能够儿孙满堂,就特别知足。

“她们的这段经历,会成为我们家族的宝贵财富。”不久前的“五一”小长假,众多亲戚齐聚泰安89岁的于淑琴老人家,大家绕不开的一个话题,就是老人抗战时的这段经历。

如果张绍华还在,他们应该可以聊得更多。“两年多前舅妈去世,我母亲伤心了好长一段时间。”宋英敏说。

不过,历史不会随着老人的离去而消逝,至少在这个大家族中,这样一段与抗战有关的历史,已经传承给了下一代。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。