说说你不知道的齐长城

2015年07月16日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

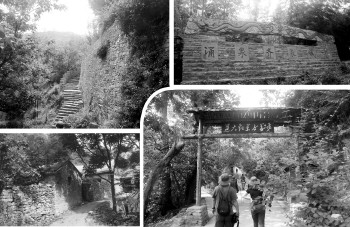

7月10日,由山东省旅游局、长城保护基金管理委员会、中国长城文化研究中心组织的大型“走长城,读齐鲁,爱中华”齐长城徒步游活动在济南长清大峰山景区拉开帷幕。在6天时间里,记者随同一百余位专家学者、旅游业内人士及其他徒步爱好者,从济南大峰山段起步,相继徒步探访了莱芜锦阳关、青石关段,淄川卧铺村段,淄川梦泉、涌泉段,青岛黄岛西峰关段以及月季山齐长城段,看到了许多以前没见过的景,听到了以前不知道的故事……

□朱亚东

大峰山屯兵营寻古觅幽

10日上午8:00,百位“行”家从齐长城济南大峰山段起步,进行了徒步探源。据《山海经大荒北经第十七》载:“有北齐国,姜姓……大荒之中有山,名曰先槛大峰山,河济所入,海北注焉”。可以看出大峰山自古便是齐鲁大地有名之山,在齐长城文化带中有重要地位。在大峰山顶,可见齐长城保存完好,绵延1500多米,异常壮观,其中,200多间屯兵营房是人们游览寻古的最佳去处。

下午抵达七星台-云顶草原段,七星台-云顶草原在济南、泰安、莱芜三地山区交界处,四面环山。章丘段齐长城全长42公里,位于此段的“蒿滩市”被誉为“中国唯一村辖市”,是山东海拔最高的村,为齐鲁两国分界线,据了解,该村村名也是源于齐鲁两国于长城沿线关隘设置多处“市”而得名。

齐长城在云顶草原段比较模糊。云顶草原位于泰安市岱岳区、章丘市、莱芜市交界处,海拔880米的云顶山巅,山宽缓,绿草如茵,山花烂,景色宜人,极目远眺,一望无垠。

漫步锦阳关 探源古村落

11日,百余名齐长城“行”家抵达莱芜,感受了锦阳关段齐长城的气势雄浑,并走进齐长城脚下的卧铺村和逯家岭村,探寻莱芜边界山村的独特魅力。

军事要塞锦阳关

锦阳关段齐长城位于莱芜及章丘交界处,莱芜境内的齐长城西起莱城区大王庄镇芭麻峪村的东山,经大王庄镇、雪野镇、茶叶口镇、和庄镇,最后自和庄镇平州村出境,共跨越200余个山头,35个村庄,全长64.16公里。

锦阳关又名通齐关,位于雪野镇长城岭村。关东西两面横锁着烟火台、长城岭山,莱明路自中间穿过。原关楼高8米,门洞高6米,宽4米,进深8米。西面长城岭上的城墙是保存最好的齐长城。城墙最高处6米,顶宽一般2米左右,最宽可达5米。锦阳关段齐长城体系完整,气势雄浑,保存了古代军事要塞、交通要塞之风貌,也令人深刻感受到历史沧桑和古今巨变。

石头城堡卧云铺村

从茶业口镇向东北方向走,一路上坡,行至半山腰,峰回路转,这里就是卧铺村。卧云铺村与逯家岭村相连,因村庄地势高,常被云雾覆盖,因此得名卧云铺,齐长城蜿蜒盘旋,雄踞山巅之上长达5公里之多,遗迹随处可见。村北是一座东西走向的山脉逶迤连绵,山势险峻,山顶齐长城遗迹蜿蜒盘旋,有云摩台、霹雳尖两座山峰,海拔都在840多米。站在高处,看四周田地具有高山梯田的独特景观。霹雳尖是章丘、莱芜、博山三地界线的会合点,封顶之处立有三界碑,址上危峰兀立、怪石嶙峋。齐长城的城堡与关门遗迹尚存。东西各与双堆山、布谷顶两烽火台遥遥相望,是古代烽火传递军情及军事作战要地。

村里的老宅子,从地基到房顶全部用石头垒砌,屋顶是草坯,屋顶两侧还立着盾石,起到防火的作用。虽然现在很多村民已经建起了砖瓦房,但有些老年人仍住在老宅里。为什么村里的房子全部用石头建?据这里的村民介绍,主要有两方面原因,一是交通闭塞,砖瓦难以运进来,石头遍地是,可以就地取材;其二,石头屋子冬暖夏凉,还能防火。为什么建成两层?一是村里水脉丰富,地势低的地方潮湿,两层能起到防潮作用;二是建成两层,底层喂牲口,扩大了使用面积。

崖上人家逯家岭村

逯家岭村位于莱芜市东北部,山村位于绝壁之上,壁立千仞,地势险要,一幅别具特色的山野风景尽展眼前。

据《逯氏谱记载》,明永乐末年逮姓迁此建村,因址在岭顶上,故名逯家岭。由于该村坐落于岭顶,从古到今流传这样一则谚语“冲了泰山顶,冲不了逯家岭”。过去该村富裕户较多,时常有盗贼,土匪(那时称南毛子)来村抢劫钱、粮、鸡、狗、牛、羊……为防匪患,保家护民,清朝咸丰年间,百姓同心协力用一个月时间,在南岭的要道上修建起一处村寨。每晚派人轮流把守,土匪来过数次打劫都未得逞。而今村寨仍保留完好。村子中房舍皆为村民就地取材,用石头筑成,坚固异常,有些老屋已历经数百年风雨而毫发无损,石桌、石凳、石槽、土灶等古老器具依然在使用。古朴独特的鲁中山区建筑,淳朴的乡风民俗吸引了无数的驴友、摄友前来探幽采风。该村立庄时栽了五棵古槐,现仅存一株,即昔日街中的那棵称“老三”的古槐,虽历400多年的风雨,依然校繁叶茂,是村子古老的见证。村北与章丘交界处是绵延绵延起伏的齐长城,存有残墙数段,是徒步探险的好去处。

访古齐都临淄南大门青石关

直淄之门,当南之冲,为出兵之要路。它是齐长城上至今发现的唯一一座独特关城,这里原有城墙并筑有东、南、西、北四个关门,凭据天险,内可屯兵,外可御敌,有“一夫当关,万夫莫开”之势,她就是齐都临淄的南大门——青石关。

春秋战国时期,齐国修筑长城,以御鲁、楚。齐长城在今天的莱芜有“三关”,从东往西依次是黄石关、青石关和锦阳关,这道青石关古道即为当时齐鲁要道的咽喉。北有齐国国都临淄,正处于双峰对峙,中为一线天的谷口之南的制高点上,古长3公里,宽28米,古称“瓮口道”,这里是军事要塞,又是交通中枢,故设重关镇守。

“瓮口道”现称“关沟”,是夹在群山之间通往青石关门的小路。这条不足几公里的峡谷,两侧山峰苍翠,壁如刀削。接近关门处,是关沟最狭窄、最难行走的地方,两边山峰苍翠,山势呈“V”字型,最窄处不足两米,过去只能通行一辆木轮车,一旦堵塞,许多天不能通行。关北沟青石板谷坡上还留有当年独轮车的辙沟,深达15—20厘米。据当地老人言,当年来往的车子排成长队,浩浩荡荡,若是“闹了关沟”,谁也不让谁,一等就是好几天。特别是冬天下雪时,过往行人因无法过关,只能在青石关村住下来,繁荣了这里的店铺。沿古道下行,两侧山中有多处洞穴,其中较著名的有:象鼻子洞、青石关溶洞、南山洞、牛鼻子洞、黑老鸹洞、周世宗洞。另外山中有“凤凰嘴”、“金鸡窝”、“欲坠崖”、“扒钱峪”等景点二十余处。

青石关原建围城,有四个门,门上均有阁楼。我们看到的青石关北关门保存完整,门洞高4米,宽2.5米,进深8.5米,门洞上1.2米有平台,东西长9.7米。洞上石墙厚1.2米,北门洞顶原建有玄帝阁,阁基东西长10.5米,现尚存柱石,洞口立有明万历年间《重修玄帝庙记》碑。北关前边大街旁长着两棵老槐树,其一树桩内空,但枝叶茂盛。据说,槐树是当路标用的。当时齐国陶瓷很有名,出产的陶器多数卖给鲁国,所以从齐国国都临淄到鲁国国都曲阜沿路和村庄都有老槐树,又称古代陶瓷之路。

南关门仅存石基,从宽大关门枕石上尚存8公分深的车辙痕,就足见当年车水马龙之繁荣景象。据调查,南关为石拱门,高6米,门洞宽2.5米,进深6米,门上垛口高2米。南关门洞上原建有炮台,方向直指鲁国。关门上方“青石关”青石阴刻关额现镶嵌在该村学校山墙上。

青石关所在的村子也因青石关而得名。青石关建村,始于唐代,唐朝时,人烟厚,行人多,在青石关顶上边也有了一些卖饭的,人们把这里叫做卖饭岭子。先是有六户人家在这里立庄,这六户是三孙、二李、一家韩。后又陆续迁来魏、王、焦、于、梁等姓。因这里全是青石,城堡和城墙亦全是用青石垒建,人们自然也就以此关命村名了。青石关村人自古至今皆爱做小买卖,过去,村人以去博山担窑货到泰安、曲阜、临沂、蒙阴等地兑粮为主。自改革开放后,又以加工豆腐到博山销售为主,所以现在青石关村已成为远近闻名的豆腐专业村。这里的豆腐选取上等黄豆作原料,以老酸浆点脑制作而成。表皮微黄,内里洁白,富有弹性;放入口中,醇香浓郁,嫩而不腻,或炒或炖不碎不烂。

现在的青石关古朴的民风依旧,淳美的自然风物依旧;她仍幽古蔚秀,峻险雄奇,巍巍于峰峦叠嶂之中,紧锁着莱博通衢之咽喉,两千余载的历史辙迹还依稀可见。

没见着“马书记” 听得见孟姜女

《马向阳下乡记》热播以来,取景地淄博淄川涌泉村开始出名了。7月13日,我们一行奔着齐长城而来,“马书记”没见着,却听到了孟姜女十哭长城的小调。

涌泉村坐落于淄博淄川区,村东北方向有一座山叫劈山。山上有许多依山而建的石头墙,崎岖蜿蜒,很是壮观,有的地方还有许多房子的遗迹,整齐的排列着。起初当地人弄不明白是什么人要在这高高的山上垒这些石头墙和房子?它们是干什么用的?存在多长时间了?这一直都是当地老百姓一个未解开的迷。

听村里的老人讲,解放前,劈山上住着一伙土匪,经常下山来抢粮食,有时还抓壮丁,上山给他们盖房子、修路,有时还修工事。附近十里八村的老百姓对这伙土匪都恨之入骨。解放以后,土匪没有了,人们就很少到劈山顶上去了。日子一年一年的过去,转眼到了2004年的某一天,劈山顶上来了几位专家,他们仔细地查看了这段石头墙,最后一致确认这是一段距今有两千多年历史的齐长城,这才让村里的许多人解开了疑惑。

走进涌泉村,孟姜女景观大道、孟姜女故居……“孟姜女”的身影可以说无处不在。在村里一处戏台上,我们听到了一段小调,小调哀婉动人,催人泪下。据村里人讲,这段小调的名字叫“孟姜女十哭长城”:“一哭长城泪汪汪,点着银灯裁衣裳;未从下剪铰,思量郎身量,长短五尺寸,低头暗思量,不如亲眼见,哭坏了小孟姜。二哭长城泪纷纷,做就了寒衣停绣针;搬过容花镜,替郎试试新,不遂奴的意,不称丈夫心,手托寒衣痛流泪,眼前哪有穿衣人。三哭长城泪两行,清水洗手下厨房;待吃长城面,为奴来赶汤,待吃滋味好,加上葱和姜,待吃咸和淡,为奴先尝尝;吃什么好来道什么歹,眼含清泪哭下来。四哭长城泪潸潸,身穿一身白布衫;乌云盘龙髻,头戴雪花簪,罗裙正八幅,麻绳三尺三,扎点起来白似玉,点点珠泪湿布衫。五哭长城泪满腮,手托寒衣出门来;来此荒郊外,脚步实难抬,风吹黄沙土,凉风吹奴坏,眼望长城千万里,一步一声哭着来。六哭长城泪盈盈,来此万里一长城,来到城里头,一望无人踪,不知丈夫在何处,喊了十声无人应。七哭长城好心焦,三件寒衣一火烧;就地刮旋风,离地三尺高,左刮右边起,右刮左边飘,知道丈夫真魂到,寒衣好歹捎去了,我一年就是这一遭。八哭长城泪婆娑,狠心丈夫你听着,寒衣不随身,夜晚把梦托,寒衣待改样,夜晚和奴说,不和奴说和谁说。九哭十哭长城泪交流,日落西山哭泪休,祷告城墙你塌了吧,丈夫的尸首在里头,哗啦啦城墙四下塌,塌出了尸首没有数,咬开中指弹,鲜血往下流,祷告丈夫你显灵吧,指头好了我好磕头。虾腰就磕头,转身就要走,哪捞这样贤良女,哭到这里到了头。”

涌泉村劈山下的山岭上有一座姜女庙,掩映于绿树之中,姜女庙附近路边有一块巨石叫望夫石,传说孟姜女常在这里眺望在劈山上修长城的丈夫。相传孟姜女原本不姓孟而姓姜,是齐国临淄人,系姜太公后裔。新婚之夜,丈夫被抓丁未归,姜女日思夜想泪守空房,深秋夜梦夫君在服徭役,修建齐长城,索要寒衣,姜女醒来,连夜整理行囊,拂晓就迫不及待的出门寻夫急送寒衣,一路历经磨难,碾转来到涌泉村劈山齐长城下。一个弱女子哪经得起旅途的劳累?在山雨中饥寒交迫,踉踉跄跄的昏死在孟家门前的卧佛石上,多亏一孟姓夫妇搭救,抬回家中,精心照顾,慢慢康复。姜女为报再生之恩,叩拜孟氏夫妇为义父义母,道:“滴水恩,涌泉报”。并从此冠以孟姓,史称“孟姜女”,此村也得名“涌泉”。

沿村上行,齐长城蜿蜒于劈山之间,仔细的人会发现在劈山上还残存着一段坍塌断裂的缺口,相传这就是孟姜女哭倒的长城的地方。历史的长河流淌了两千多年,齐长城犹在,孟姜女的传说还在代代相传。

“中国休闲30人” 建言齐长城旅游

7月14日下午,由山东省旅游局和中国旅游报社联合主办的“2015中国休闲30人(齐长城)沙龙”活动在青岛市黄岛区举办。“中国休闲30人”代表以及长城、旅游研究专家,就“齐长城的保护和旅游开发”等话题进行了深入对话交流。来自全国的长城研究、旅游业界、旅游院校、新闻媒体等方面代表近300人现场聆听沙龙。

本次沙龙活动是齐长城徒步游活动的一项总结和提升活动。由山东省旅游局联合有关机构主办的“走长城 读齐鲁 做好汉”齐长城徒步游活动7月10日至15日举办。“中国休闲30人”作为支持机构参与了本次活动,部分“中国休闲30人”代表应邀参加徒步。为了更好地总结徒步活动成果、推动齐长城旅游科学发展,举办了本次沙龙活动。参与沙龙对话的嘉宾有:“中国休闲30人”秘书长、中国旅游报社社长高舜礼,“中国休闲30人”代表、山东省政协常委、提案委员会主任于冲,中国艺术研究院休闲研究中心主任马惠娣,“当代徐霞客”、广东省文化旅游协会会长李存修,以及特邀嘉宾——中国长城学会常务副会长董耀会,山东大学旅游系主任、山东旅游协会会长王德刚。

通过沙龙对话,大家一致认为,此次徒步齐长城活动很有意义,是实地研究和探讨齐长城旅游资源、打造齐长城山东旅游新名片的重要举措,是齐长城文化旅游开发与保护的里程碑。沙龙嘉宾指出,要充分认识到齐长城的历史文化价值,要在保护地基础上做到合理开发,要科学规划推出齐长城沿线休闲度假产品。于冲表示,下一步将从三个方面着手打造齐长城旅游产品:一是齐长城游地,就是在齐长城边上,把吃住行游购娱这样一个服务综合体建起来。二是整合周边的古村古镇,以农民为主体,打造“长城人家”品牌。三是要建设长城步道,以徒步游为主打产品,主要面向背包族、帐篷客,打造慢游、细游、深度游。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。