毕业于清华大学外语系其父庄陔兰为清末翰林

庄上峰:曲师大的“怪教授”

2014年04月10日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

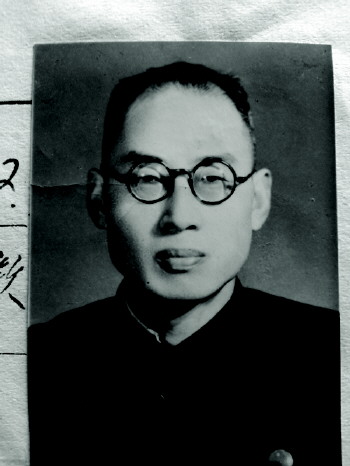

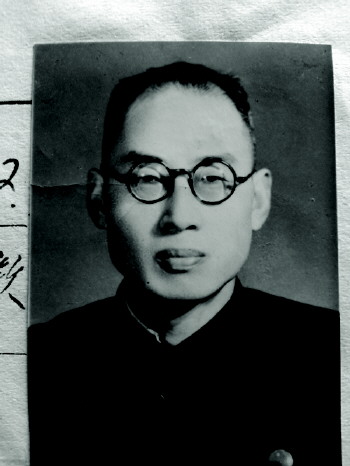

庄上峰教授

1930年毕业于

清华大学外语系

庄先生1930年夏毕业于清华大学外语系,同年任国立青岛大学注册部主任。1945年2月参加革命,1962年8月调至曲阜师范学院(今曲阜师范大学)从事外语教学工作,后在该校参与《汉语大词典》的编纂。1985年3月18日在青岛病逝,享年76岁。

1963年我从山东师范学院(现山东师范大学)毕业后被分配到曲阜师范学院任教,当时先生正教二年级的“精读课”。有一天我去他班听课,发现先生讲课的风格与众不同。他说话慢条斯理,从不高声。令我十分好奇的是,他讲课时不是自己写例句,而是叫一位学习好的学生站在黑板前替他写。

庄先生成长于诗书世家,待人向来彬彬有礼。记得刚来曲阜师范学院时,我还是一个二十来岁的毛头小伙子,但先生每次见面总称呼我“曹老师”。当时我十分不好意思,觉得这个称呼有点承受不起。我让他改叫我“小曹”,但无济于事,先生终不改口。庄先生知书达理、礼貌待人还有一例为证。我不曾见先生戴过帽子,即使是寒冬,他也总是把头梳得一丝不乱。上课时他要求学生把帽子摘下来,说这是礼貌,表示对人尊重。

庄先生一生饱读经书,学富五车。古今中外的名人轶事,历代宫廷里的趣闻,先生都了如指掌。他给我讲过江青的往事,也讲过“印度圣雄”甘地和英国诗人王尔德的故事。

“怪教授”的遗风

然而,通过20多年的接触和了解,我也深感庄先生确实有许多与众不同的生活方式和处世哲学,即人们常说的“怪教授”遗风。

护臀而行:我刚来时,庄先生才55岁,戴一副金丝框眼镜,稀疏半白的头发梳得非常整齐。上穿一件米黄色的丝绸短袖衬衫,脚穿一双黑色布鞋。虽然先生当时并不算老者,但走路却微显驼背,且步履缓慢。特别让我感到新奇的是,先生走路时有一个与众不同的动作:不论寒暑,他一年四季总是把左手伸进后身的裤腰内。庄先生的学生告诉我说,他在课堂上讲课时也有如此之举。对于庄先生的这一怪异举动之因无人知晓。庄先生这一独特的行路方式曾为曲师院内的一道“风景”,路人无不投来好奇的目光,但先生却旁若无人,自行其路,大有“走自己的路让别人说去吧”的味道。时间长了,大家都习以为常,也就见怪不怪了。

裸卧床榻:我非常佩服先生的学问,也很欣赏他待人彬彬有礼、对人极为谦和的学者风范。所以,我经常去他家,或是请教,或是聊天,我愿意听先生讲那些趣闻轶事。然而让我好奇和不解的是,我每次去他家,总是见他裸卧在被窝里看书。我去了之后,他也不起来。就这样,他躺在被窝里,我坐在他床前,师生谈笑甚欢。记得有一次我去他家,正好见他跟好友李毅夫先生下围棋。从开始到结束,我见他也是身披被子,右掌托腮撑着床,全神贯注地和李先生对弈,始终也没见他穿衣起来。

舌润碗盏:1970年我校与山大合并,成立了新的山东大学,设学曲阜。第二年,山大招收了第一批工农兵学员。1971年秋季,学员到农村助农劳动。当时正值“文革”的极左时代,庄先生虽然已经60多岁,但也必须跟学员下乡实行“三同”,即“同吃、同住、同劳动”。我们自己在村大队部的一个大院内办伙食,吃饭也就在那个大院内。开饭时,八个人一桌,值日生用搪瓷盆打来主食、菜和稀饭(中午喝开水),师生围在一起,有的蹲着,有的干脆席地而坐,其乐融融。现在想来,有一件事令我至今难忘。庄先生吃完饭后从不刷碗,而是用舌舐之。只见他盘坐地上,双手捧碗从底部慢慢向上舔起并不断将其缓缓转动之。当时学员立旁围观,好奇者有之,不解者有之,吃惊者有之。我见他舌技老练娴熟,看来绝非一日之功。学员问他:“庄老师,你怎么用舌头舔碗呢?”他呵呵一笑说:“用舌头舔比用水刷得干净,而且唾液中还含有一种特别的杀菌功能”。

方寸世界:有一天我去先生家玩,落座不久,我见他拿出一个火柴盒,然后拿出钢笔写东西。我问他:“庄老师,你写什么?”他告诉我说他要记下来访者。另外,他还向我展示了他记在火柴盒上的“十大恩人”。我记得上面有他的夫人丁云女士、他的保姆(后来成为他儿媳的)韦女士,还有当时的系主任陈亚民同志。我想,这些人对他可能都有过难以回报的恩情。此事虽小,但却折射出庄先生“滴水之恩,涌泉相报”的修养。

今日高校还能

容下“怪教授”吗?

通过20多年的接触,我深感先生的个人修养已达到很少人能够企及的高度。我从来没有见先生发过火,也没见他悲愁过。遇事他总是心静如水,一副安之若素的淡定心态。庄先生有一句名言:“甘苦都能受,升沉总不惊”。因此,“文革”时对他白天黑夜的轮番批斗,他都毫无悲观沮丧之感。后来我问他:“庄老师,学生批斗你时,你怎么不难过呢?”他对我说:“法国一位哲学家说过,在那种情况下,你不要把他们看作正常人,你应该把它们当成疯子。曹老师,你怎么能跟疯子一般见识呢?”说罢哈哈一笑。

大千世界,五彩缤纷,社会多元,人各有异,这样的社会才是真实的。虽然庄先生作古近30年,但他的音容笑貌我至今仍记忆犹新。我尊重先生的为人,更佩服先生的学问。通过20余年的接触,我从先生身上学到了很多,这些都使我受益终生。至今想起这些,我都非常怀念这位可敬可爱的长者。

□刊前絮语 诗意的美好

□徐静

“平心而论,诗歌对我们生活结构的渗透要比西方深得多……诗歌在中国已经代替了宗教的作用。”林语堂先生在《吾国与吾民》中对诗歌在中国人生命中的地位有如此的评价。他认为,“诗歌教会了中国人一种生活观念,通过谚语和诗卷深切地渗入社会,给予他们一种悲天悯人的意识,使他们对大自然寄予无限的深情,并用一种艺术的眼光来看待人生。”

此语极妙。

当我读完今天刊出的聊城大学文学院苗菁教授撰写的《唐宋诗词与大运河》一文后,发现有诗词浸染过的大运河,果然在我眼前变得生动起来、鲜活起来,“客愁能几日?乡路渐无多”,这是条能牵动思乡之愁的河流;“汴水无情日夜流,不肯为我少淹留”,这是条“逝者如斯夫,不舍昼夜”的河流;“前路舍舟去,东南仍晓晴”,这又是条能给人以精神追求的河流……运河是唐宋人的一条生命之河,在其上不断展示着唐宋人为生计、为前程、为理想而奔波、奋斗的心理脉动,也不断上演着他们送亲别友的离别景象。习惯于“慢生活”的古人,用诗词歌赋描绘着运河,记录着自己的心情,不知它们能否触动当下匆匆赶路人有些麻木的心弦呢?

总有人活得很诗意,也总有人活得虽自我,却仍让人敬佩。本期B1版《庄上峰:曲师大的“怪教授”》一文,出自同在曲师大工作生活多年的曹务堂老师之手,他以生动的文笔,亲历的见闻,写出了一位“饱读经书,学富五车”的老学人的风采。这位庄先生出身诗书名门,其父庄陔兰是前清翰林,曾在孔府做清客,实际上给末代衍圣公孔德成当私塾先生。所以庄上峰从小生活在孔府,跟孔氏直系后裔们一起玩耍中长大。一个生活在中国近代社会大变革中的经历者,他们的一生往往就是一部极其精彩的长篇小说。而庄上峰一生只写了一部长篇小说《雷霆时代》,可见其中的深蕴。那些用一辈子写一部小说的,是生命与历史的记录者,值得我们去阅读、去追忆。不过,曹务堂先生落笔写他无比敬重和怀念的庄教授,写的却是先生处世哲学与生活方式中的几个“怪”,包括舌润碗盏、裸卧床榻、方寸世界……“怪”中见真情,“怪”中见个性,“怪”中体现了一代学人“特立独行”的另类人生。作者著文想表达的本意亦即:大千世界,五彩缤纷,社会多元,人各有异,这样的社会才是真实的。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。