载书播迁行程路线图。(资料片)

1934年建的省图“奎虚书藏”楼东立面。(资料片)

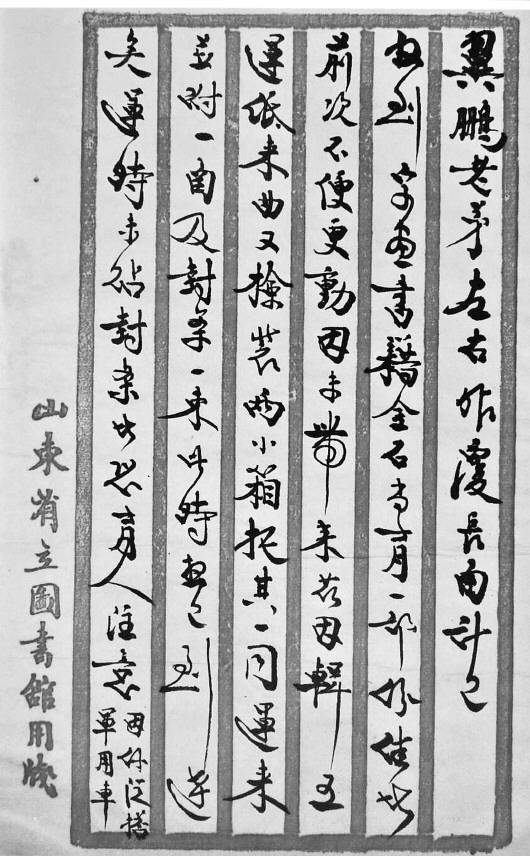

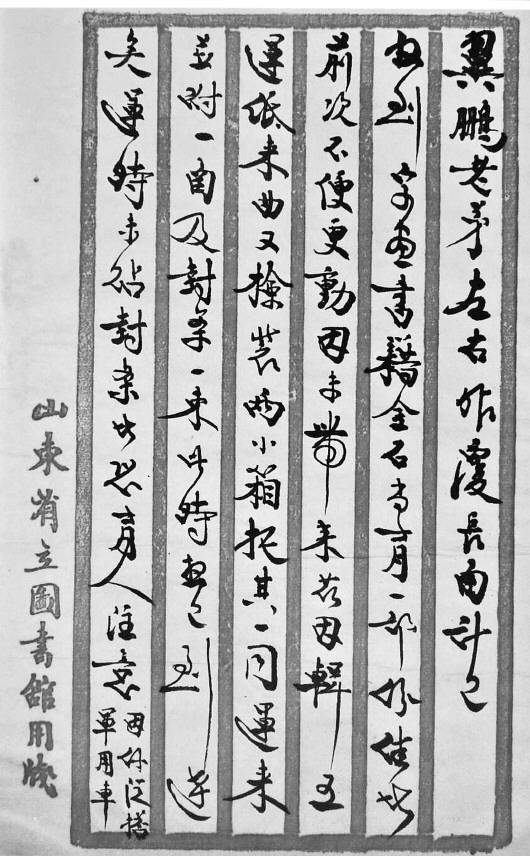

1937年10月第二批馆藏珍品启运曲阜时,王献唐致屈万里之信函。(资料片)

王献唐(资料片)

78年前的那场侵略战争,令我国的文史界遭遇前所未有的劫掠。在这场文化掠夺中,山东学人王献唐等三人站了出来,为让价值难以估量的典籍文物免受兵燹侵扰,危难之际“护宝南下”,于乱世的枪林弹雨中跋涉七千余里,行程一年七个月,完成了一件几乎不可能完成的任务,最终让这批珍贵文物留在了齐鲁大地上。

本报深度记者 刘志浩 寇润涛

接手省图“于危难之间”

1939年8月,身穿长袍,一脸疲惫的王献唐,站在四川乐山大佛旁,看着远处因日军飞机轰炸而不时升腾起一股股黑烟的城区,心中无限感慨。

千里外的济南城,此刻陷入比这更深重的劫难中。唯一庆幸的是,被他视为“比生命还重要”的5大箱典籍文物,此时仍完好无损地沉睡在身旁的山洞中。

“只要文脉尚存,就不愁没有复兴的机会。”两年来,正是靠着这个信念,王献唐和另外两位同仁历经万难,从即将罹陷战火的齐鲁大地将这批价值无法估量的史料,一路护送至此。尽管日军轰炸的飞机从未远离他们,但至少到此时,不必担心“无颜面对齐鲁大地的父老”了。

两年前,这个难题一度让王献唐寝食难安。

1937年侵华日军兵锋所指济南时,日照人王献唐在山东省图书馆馆长任上刚满8年。

这8年是省图发展的黄金时期。这所位于大明湖畔的山东规格最高的大众文化机构,见证过辛亥揭竿、袁氏篡权,隆隆炮火中,还历经奉系军阀张宗昌的统治。虽有前几任馆长苦心孤诣的维持,但仍日渐困顿。

王献唐受命于危难之际,此后让成立仅十余年的省图,一跃而成北方的重要文化基地。

“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”。如果说此前所有的磨难都是为了这一刻的相遇,那么,王献唐已为此准备了31年。

1896年出生于日照一个有着浓郁文化氛围的大家族,在原籍完成启蒙教育后,11岁的王献唐来到开埠不久的胶澳租借地,入青岛礼贤书院就读。后文科结业后插修德文班,17岁入青岛特别高等专门学校土木工程系学习,1917年毕业不久,即应天津《正义报》之约,赴津翻译德文小说。次年又回济南任《商务日报》和《山东日报》主编,后以两报特派记者身份长驻青岛。

根据王献唐后来的自述,1922年居于青岛时,他偶读《书林清话》,对版本学“始发兴趣”。

1924年,王献唐著成《公孙龙子悬解》,对历代为《公孙龙子》作注之各名家“作疏”。第二年,他又写就在中国音韵、古文字学史上颇具影响力的作品《两周古音表》、《幽宵古韵考》,并与罗振玉、王国维、叶恭绰、傅增湘等知名学者有了交往。

对于这个从小“不喜外出,不善与人交”的人来说,能走到这一步,已殊为不易。即便没有后来的“护宝南行”,凭其学术造诣,依然能够在学术史上留名。

当时的王献唐无论如何也不会想到,后来那段刻骨铭心的经历,让自己的名气跨越了学术的小圈子,一跃而跻身至后来的“山东名人馆”中,并身居首位。

不是战士,却置身枪炮威胁中

济南—曲阜—郑州—武汉—宜昌—重庆—乐山,在1937年—1938年抗战爆发后日军进攻最为犀利的时期,即便轻装简行,这也是一段漫长得让人近乎绝望的路线。更何况,他们还拖着五大箱价值难以用金钱估量,需时时提防匪人觊觎的典籍文物前行。

时间退回到1937年10月,日军已攻陷德州,不远处的济南城中,越来越浓的战争氛围不断拍打着这里的人们,远离避祸成为不少人的选择。

就在这个时候,王献唐作出迁移省图珍贵图书及金石资料的决定,是以“为吾鲁存文脉”。

这是一个艰难的决定。

就任省图馆长8年,为抢救齐鲁大地上大批古籍文物,王献唐可谓殚精竭虑:

1929年11月,赴聊城清点遭匪患的海源阁图书,为一批珍贵图书入馆打下基础。

1930年5月,将滕县新出土的汉画像18石,协调运存馆中。

1931年4月,赴胶东掖县查办焚毁大藏经事,收得该县海南寺大藏经残卷2275册。

1932年8月,以3000元购得清人陈介祺所藏砖瓦陶器3826件。

乱世之中,这些传世真品如果流落民间,结果会怎样?

1931年6月,潍县一位收藏家保存的颇具史料价值的珍品,被日本人出价购得,并欲运回日本,所幸青岛海关及时截获,这批秦砖汉瓦才转运省图,免遭劫难。

军阀割据混战年代,这样的事例并不鲜见——聊城海源阁藏书也曾被日人觊觎,在有志之士的呼吁下,并未让其得逞。生在乱世,人的性命尚在朝夕之间,更遑论这些身外之物?

但当珍贵的金石书册,遇到噬书如命的文化大家,它们的命运就此转变。

从1937年10月12日起,包括馆藏宋元珍本、商周铜器、秦砖汉瓦等在内的器物,被三次装箱,由省图馆藏部主任屈万里、义工李义贵护送运抵曲阜孔府内。

不是战士,却又不得不置身枪炮威胁中,这就是王献唐等三人所要面对的情况。

12月13日,南京陷落,日军攻势有增无减,济南城危在旦夕,曲阜也陷入朝不保夕之境。这种情况下,12月27日,从运抵曲阜的书籍文物中拣选出5箱最为珍贵的并打包后,王献唐、屈万里、李义贵三人再度启程,随省立医院专车南下汉口。

汉口也非久留之地,日机不时来袭。此后王、屈、李三人逆江而上,历时十余日抵达四川万县。在市内居3日后,进入山中,如此在万县客居8个多月。

为了让这些宝物得到更为妥善安排,三人又继续跋涉。1938年11月24日,他们乘船来到乐山,并将这5箱珍贵史料迁于乐山城东凌云寺,此后方“不至再播迁矣。”

至此,王献唐三人于乱世的枪林弹雨中跋涉七千余里,行程一年七个月,完成了一件几乎不可能完成的任务。

坚守始终

设若今天我们带着5个大箱子从济南到乐山,乘飞机再转汽车,至多需五六个小时,较慢的火车也只需十几个小时。可谓谈笑间,千里驶过足下。

但当时王献唐等所面对的情况,远非今天这般轻松。仅从济南到曲阜,便已危机四伏。

多年之后,再读屈万里所记录的当日情形,仿佛仍能听到轰炸机的阵阵轰鸣声。

“旋闻轧轧机声,自南而至视之凡四架……是时我高射炮齐发,烟花缀空,如白云朵朵。机枪则密如连珠,时杂以轰炸声,俨如置身战阵也。”屈万里的《载书播迁记》中如此记载。

威胁时时存在。护送文物入川过程中,一次王献唐乘滑竿上峨眉山,在过一山涧时,竿夫不慎失手,滑竿跌落悬崖,幸被一株藤萝缠住,经人解救方才转危为安。

而在重庆用小船运书到火轮船时,屈万里不慎失足跌入江中,所幸他体格健壮,才攀爬上船,幸免于难。当时随船入川的鲁籍同乡,因落水被淹死的,多达20人。

可以想见,当几经挣扎从刺骨江水中爬到船上,与混杂在众多难民中的王、李二人握手相庆时,面对国破家亡,流离失所所带来的种种险境,三人该是何等的悲愤难抑?

与这些突然而至的险情相比,更让王献唐头疼的,是护书的经费问题。

战时环境下,早无建制,更谈不上经费供给。在汉口将箱子装船入川时,运费却无着落,恰逢当时山东大学同迁四川,王献唐被聘为山大教授,并预支800银元,方解燃眉之急。

及至有惊无险到达乐山后,这种窘境仍未解除。

根据护宝“三人组”中李义贵的回忆,为了维持文物保护费用及其开支,王献唐、屈万里随后不得不离开乐山,以应聘大学和学术团体的任职来获得收入。随着战事的加剧,李义贵最后再也收不到他们寄来的钱,不得已,他只能去江岸清淤除污,担砂扛石赚钱,以微薄的收入坚守始终。

可以想象一下当时画面:一个衣衫褴褛的中年人,每天早早起来到江边干活,每隔一段时间,悄悄到山洞里查看文物时,还要不时回头,以防被跟踪……

1940年10月去川赴渝的王献唐,彼时最为念及的仍是600多里外的乐山城郊的那个山洞,那里珍藏着比他生命还宝贵的东西。

到抗日战争胜利,迁至大后方的这批珍贵的书籍文物,才最终完璧归赵,返回山东省图书馆。

留给孙子的最后几个字

生活在和平年代的我们,很难想见当年的王献唐,决定冒着生命危险保护这批文物时的心境。但显然,他做出了正确的选择。

据山东省图书馆副馆长李勇慧的研究,战后,省图的图书文物损失惨重,书籍存量不及战前原藏量的4%,总计损失书籍23万余册,铜器约320件,砖瓦损失1200余件,除了王献唐存在曲阜及四川乐山的一部分外,其余荡然无存。“清末民国时期山东近30年之文物收藏,忽然废于一旦。”

战争成为掠夺的借口。战前日本曾制定《抗战时期清国宝物搜集方法》,就侵华过程中如何“搜集”我国珍宝做出详细规定:或以极低廉价格购得极昂贵之珍品,或直接由军队搜集和搬运,不一而足。

其结果,日军所到之处,上至国家级博物馆、图书馆,下至私人藏室,无一例外遭到劫掠与破坏。比如1937年8月,日军闯入故宫颐和园,劫走大量珍贵文物。7年后,故宫博物院所藏珍贵古籍11022册又遭到日军洗劫。包括山东省图在内的全国各地图书馆,更是遭到大量劫掠。

这种大背景下,王献唐的“南下护宝”,显得弥足珍贵。

当年带着5大箱文物,安然站在乐山大佛前的王献唐,尽管已经意识到自己这是在“吾鲁存兹一脉文献”,但他不会想到的是,这不仅是在为齐鲁留文脉,更是为整个中华民族文化的延续而“续命”,可谓功德无量。

实际上,1930年中原大战,晋军侵入济南时,王献唐就曾率馆员坚守省图,当时山东省政府的国民党大小官员,早就离济去青了。直到晋军派员强行接收该馆,他也没有离开,因为他认为,这样才能确保好不容易收集、珍藏的典籍文物,不至遭兵燹侵扰。

北京师范大学学者、长期从事中国近代史研究的陈其泰教授认为,对于山东乃至全国范围内的现代图书馆及文博事业,王献唐做出了“不可磨灭的贡献”。

这又是一个很单纯的人,家人眼中,平时里除了读书、做学问、抽烟,他并无太多爱好。

而在旁人眼中,这个身高超过一米八,胡子拉碴,常年穿深蓝色的大褂,对个人生活极不讲究的“怪人”,平日话并不多,而他做得最多的事情,就是看书。

直到1960年他去世前,留给孙子的最后几个字,也是“念书,念书,念书……”

值得一提的是,到目前为止,王献唐的大名也只是在文博、收藏圈中广为流传,普通人,哪怕是济南人,对他知之甚少,这不能不说是一件憾事。

李勇慧在研究王献唐时更是发现,1999年发表在《光明日报》上的一篇文章,还误认为王氏是“清朝人”。以其在近代史上为保护中华民族的珍贵文献做出的贡献和学术成就而言,“关于他是谁,他的名号与生卒年代的学案,本不该发生。”李勇慧慨叹。

如今,当学者们可以研究学者黄丕烈校勘的《穆天子传》,惊叹于《诗切》与《同文尚书》拥有如此多的新见解,乃至徜徉于清代莱阳学者周悦让为学问辞官著书所留下的《倦游庵椠记》时,他们的脑海中,总会不时闪现一个名字——王献唐。正是他的护书南下,才让这些珍贵的典籍留存于世。

王献唐不仅属于当时,更属于当代。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。