幸福读书生活孔勇乐此不疲

2014年04月23日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

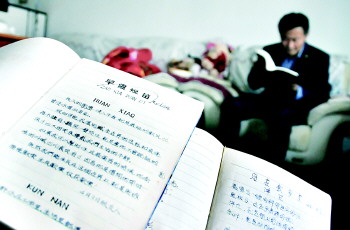

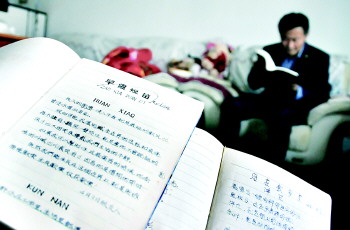

孔勇保留的手抄书。本报记者 张晓科 摄

本报记者 汪泷

淘书,他生活的乐趣

22日,在书房里,孔勇拿着一本《孔圣在济南》,这是他上周刚从济南英雄山文化市场淘来的。

工作之余,孔勇的生活几乎完全是在淘书中度过的。他告诉记者,上个星期,他刚从济南英雄山文化市场淘来一本《孔圣在济南》。孔勇的淘书城市不仅仅局限于省内。在孔勇的印象中,北京地坛每年4月举办的北京书市,他几乎每次都不落下。“徐州、郑州、淄博我都去,连曲师大周末的校园书摊,也时常去寻点‘宝贝’。”淘书是他生活的乐趣所在。

孔勇的书房里,一面墙的书橱颇显壮观。“我一共藏书12000册左右,这里存放了其中的5000多册。”说着,孔勇打开书橱门,指着一旁书架上三层厚厚的“大部头”说:“济宁所有县市区的县志我都有。”说这话时,孔勇的眼神里充满了自豪。

买了这么多书,孔勇并不是单单看过一遍就放在一边。他说:“在外地淘书的时候,看到有一些不错的故事、传说,我首先会在脑海中进行对比,这些在济宁有吗?比济宁早还是晚?”而回家之后他便立刻着手收集相关的资料,来充实自己的民俗研究。

抄书,年轻时的记忆

在他书房的一角,放着一摞老旧的小笔记本,“这是我读的最早的抄书。”孔勇说。

翻开其中一本笔记本,里面是一本工工整整的钢笔字,第一页上写着《早霞短笛》4个字。这是上世纪70年代的抄书,“那时候我在青岛缝纫机厂做学徒,一个月的工资是18.5元,即便省吃俭用想攒钱买本书,也没地方找去。”在孔勇的记忆里,十七八岁的年纪正是对知识有着疯狂渴求的时候。

孔勇说,在那个知识匮乏的年代,即便传阅到他手中的书,也尽是些朋友们的手抄本,根本见不到原装的图书。“所以每当我能借来,就立刻偷偷跑到宿舍里开始抄。”因为朋友们都想借,所以孔勇只能时常熬夜抄下来,“这个习惯持续了差不多十年吧,足足抄了有七、八十本笔记本。”

《北国风情》、《一双绣花鞋》、《他的女人》,那时候的孔勇凡是见到的书一概抄下来,然后闲暇的时候便反复品读,“抄书、看书,我对这样的生活乐此不疲。”孔勇说。而他如今把大部分的笔记本还都保留着,也是想教育自己的后代,读书对他是有多么的重要。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。