郓城县郭屯镇车楼村流转盘活劣质地,建大棚,搞养殖

“村头荒”成了聚宝盆

2014年11月20日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

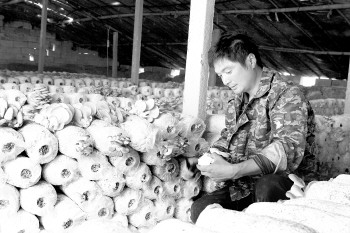

◥车楼村村民正在采摘蘑菇。

通讯员 李英 车先申

郓城县郭屯镇车楼村原先有100多亩的村头荒,由于块头小,种庄稼不够功夫钱,村民们只好种上树,但经济效益却很低。2013年,在“第一书记”和村支书的带领下村里成立合作社,将这些村头荒和劣质地流转过来,成立了3个农业合作社,200多农户既当股东又当“长工”和“短工”,土地得到充分利用。短短两年,26个蘑菇大棚、30多个蔬菜大棚和近200头母牛,让原本人人嫌弃的“鸡肋”变成了给村民“下金蛋”增收的“老母鸡”。

百余亩“村头荒”

成了村里的老大难

“村里原本有一百多亩村头荒,各家各户都嫌块头小,种庄稼不够功夫钱,多数种上了树,经济效益很低。”郓城县郭屯镇车楼村村支书车汉着介绍说。

3年前,车汉着担任车楼村村支书,省农干院“第一书记”帮包车楼村之后,两个“书记”便经常凑到一起商量着如何让村民组团谋发展。

为了带动村民们致富,他们盯上了蔬菜大棚和牲畜养殖,但是将原本的好地腾出来搞养殖着实有些浪费,于是车汉着就想到了各家村民手中的村头荒。

2013年,车楼村陆顺合作社成立,下设三个分社,搞起了种植和养殖。合作社用的全是村头荒和二河滩的劣质地。

“合作社以每亩1200斤小麦的价格流转过来之后,村民既增加了收入,又腾出来时间和精力干其他活,一举两得。”车汉着介绍说,合作社优先考虑残疾人、计生户和贫困家庭,力争让他们率先富起来。

蔬菜大棚

让村民腰包鼓起来

“26座蘑菇大棚中,常年出菇的有8个,每天采摘六千多斤,除去成本,仅新鲜蘑菇每天就收入八千多元。”提起收成,既是合作社分社社长又是技术指导的车业华乐得合不拢嘴。

车业华有着20多年的蘑菇种植经验,前些年,他自家每年都种植蘑菇,忙活一年也能挣个两三万块钱,多的时候能挣上五六万。靠蘑菇发了家的车业华也想着带动群众致富。

车楼村走特色种植、养殖的发展之路后,车业华的蘑菇种植技术也派上了用场。除了资金入股外,车业华成为合作社的技术指导,按月领取技术工资。经过两年的发展,合作社现有社员85户,种植大棚26座。

兴华合作社内,“郭屯镇车楼村残疾人就业基地”的牌子非常显眼,在蘑菇大棚里常年打工的有不少残疾人,他们非常珍惜难得的就业机会,干活也非常卖力。

“合作社时刻为我们着想,我们也不能拖了全村的后腿啊!”正在忙着采摘的“双女户”宋秀梅笑着说,在合作社里干零活,每天收入40多元。她丈夫在外地打工,每年能挣三四万,她在家边打工边照顾两个女儿,入股兴华合作社后,年底还能拿到分红,这样的生活在前些年她是想都不敢想的。

出售新鲜蘑菇和菌种、菌袋是合作社的主要业务。“现在郓城市场上卖的全是俺们的蘑菇,菏泽、曹县的批发商也天天到我们这里来批发。我们准备再扩建40个大棚。”车业华对市场前景非常看好。

除了蘑菇之外,其他蔬菜合作社一年四季蔬菜换茬种,供应着郓城各大超市和周边集市,村民一年到头忙得像过年,年底分红也让他们的腰包鼓起来。

养牛循环经济

让村民“牛”起来

来到村里的养牛合作社,放眼望去,这个占地30余亩、投资800多万元的养牛厂已初具规模。

2012年底,65户村民每家按10万元入股后,建成了养殖场,但由于准备不足,第一批牛让村民们基本上没有挣到钱。今年9月,有了经验之后,合作社从东北买回了128头孕牛,不到俩月就产了40多头小牛。

“除了政府对刚生产的母牛补贴外,刚产下的小母牛就值5000多块!一年之后,母牛和小母牛可以再生产,公牛直接出栏。现在的养牛厂就像滚雪球一样,我们分红有望了!”梅清久高兴地说。

梅清久和妻子是养牛厂的“专职保姆”,每月领3000多元的工资,除了喂养、消毒,他们每天还要清理牛粪,以每车50元的价格出售。这也让村里合作社30多亩蔬菜沾了光,一年到头基本上不用买肥料了。

今年秋收期间,合作社发出了按每斤8分钱收玉米秸的通知,村民们争相把青玉米秸拉到养殖厂,每亩增收二三百块。

“牛粪给大棚提供营养,玉米秸和青草可以喂牛,玉米芯、豆秸用来培养菌种,这种循环经济给社员人均增收近百元,我们也将在全镇推广这种模式,实现村民效益最大化。”郭屯镇党委副书记、镇长王志浩对合作社的做法非常赞同,“下一步,我们将加大政府引导,为合作社提供技术支持,鼓励合作社从农户手中流传出更多土地,扩大养殖、种植规模,让广大村民更加富裕。”提及未来,王志浩信心满满。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。