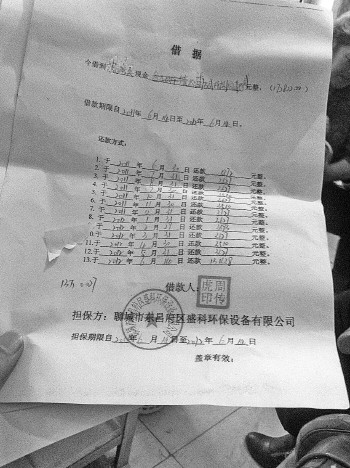

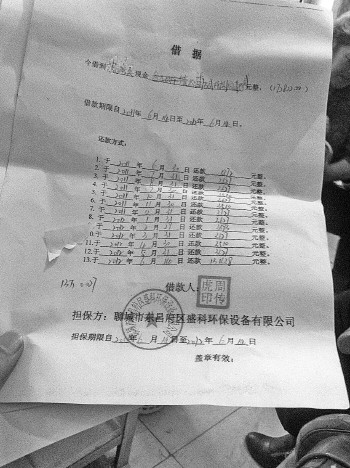

在聊城,许多投资人难抵高息诱惑,把全部积蓄都借了出去,结果借款人却不知去向,他们手中只剩下一张收据。

本报记者 王尚磊 摄

近年来,全省范围内非法集资犯罪呈多发态势,而且集资手段不断翻新,形式更加隐蔽。近日,记者从省公安厅经侦总队获悉,城市中多以投资理财公司伪装,农村则是以合作社形式集资,此外利用互联网非法吸收公众存款成为一种新的趋势。

本报记者 杜洪雷

从生产领域向资本领域扩展

“非法集资活动正在从房地产、农业、林业等传统生产领域,向投资理财、私募股份和资金运作等新兴领域扩展。”省公安厅经侦总队相关负责人指出当前非法集资犯罪的一个新特点。

在传统领域内的非法集资,较为出名的是2008年查办的影响全国的“万里大造林”,涉案金额达到13亿元。

2011年,济南警方破获济南荣昌木业有限公司非法吸收公众存款案。该公司以经营经济林、苗木等为幌子,以托管造林的方式,以年收益20%的高额回报为诱饵,非法吸收公众存款。

近年来,随着新的金融政策的推行,社会上出现了大量的投资理财公司。少数不法分子以理财投资公司为幌子,为了能够聚拢资金,大肆从事非法集资犯罪。

去年,济南市公安局历下分局侦破一起涉案3600余万元的非法集资案。嫌疑人余某和桑某于2008年成立一家投资理财公司,许诺以每月3%-6%不等的高额利息向客户借钱,然后再以更高的利息放贷,从中赚取利息差。

战场从城市向农村蔓延

非法集资案件多发生在城市,特别是沿海经济发达地区,因为这些地方民间有着大量资金寻找投资渠道。“这两年,非法集资案件逐渐开始从城市向农村蔓延,而且一旦资金链断裂就会严重影响农民的生产生活。”省公安厅经侦总队相关负责人介绍,农村群众参与非法集资多是口口相传,而且犯罪嫌疑人多以合作社的名义进行非法集资。

去年11月27日下午,平原县公安局经侦大队在平原县一宾馆端掉一非法吸收公众存款的农业合作社,抓获犯罪嫌疑人李某、郭某。李某于2012年7月22日注册成立“粮食种植专业合作社”,以高息为诱饵,介绍存款的中间人另有奖励,就这样变相吸收公众存款160余户,共计1000余万元。

“现在很多农民手里有一些存款,这就被一些不法分子惦记上了,他们一般以高息或者奖励来吸收农民手中的存款。根据多年的侦办经验,集资的钱财很少会用到正规的投资,除了拆东墙补西墙之外,相当一部分被犯罪嫌疑人挥霍。”该负责人介绍。

活动空间从实体转战网络

随着网络普及,不法分子非法集资的活动空间开始从实体向网络发展。“利用互联网进行非法集资,不仅伪装更隐蔽,而且涉及群体遍布全国各地,这给侦破带来了很大的难度。”我省警方已经开始注意各种P2P网贷平台。

近期,莱芜市查办了首起利用互联网非法吸收公众存款案。犯罪嫌疑人在明知不具备金融机构资质的情况下,设立网贷平台,对外宣称是新型P2P网络借贷第三方信息中介平台,发布虚假借款信息,以高额回报(年利率20%-24%)为诱饵,非法向社会公众吸收资金,涉及全国30个省市1000余人,涉案金额1亿余元。

“不管非法集资以何种形式出现,都会宣称高出常理的利息回报,但是这个世界绝不会天上掉馅饼。”省公安厅经侦总队负责人提醒广大群众,对所谓的“高额回报”“快速致富”的投资项目一定要冷静分析,多数情况下,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。